台灣妹子的春筍記憶:從台灣到北京,鄉愁就是一把春天的鮮竹筍

| 編輯: 張旭 | 時間: 2020-03-30 13:59:57 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹 |

“剛挖出來的筍真是太甜了,不誇張地説,咬下去就像有雨水灑進嘴裏。”

——在台灣吃到綠竹筍的莎莎

台灣妹子廖莎莎——一位戲路很廣的“斜杠青年”,北漂三年從事著她所熱愛的少兒教育工作,喜歡做飯、熱愛生活。

剛到北京時,莎莎逛菜場都很新奇:

台灣叫馬鈴薯——這兒叫土豆,

台灣叫高麗菜——這兒叫圓白菜,

一開始説“筍”,台灣小夥伴還問我

“什麼?箏?是樂器嗎?哈哈哈”

額……其實是,筍=筍!

莎莎説,從台灣到北京,鄉愁就是一把春天的鮮竹筍。

上:高山箭筍,左下:桂竹筍,右下:綠竹筍 圖片來自網絡

莎莎:“筍在台灣是非常普遍的一種食物,一年四季都有,而且每個季節的竹筍都不一樣,我是吃筍長大的,而且一年四季頓頓有筍。春天有箭竹筍、桂竹筍,夏天是綠竹筍,秋天是麻竹筍,冬天是孟宗筍。”

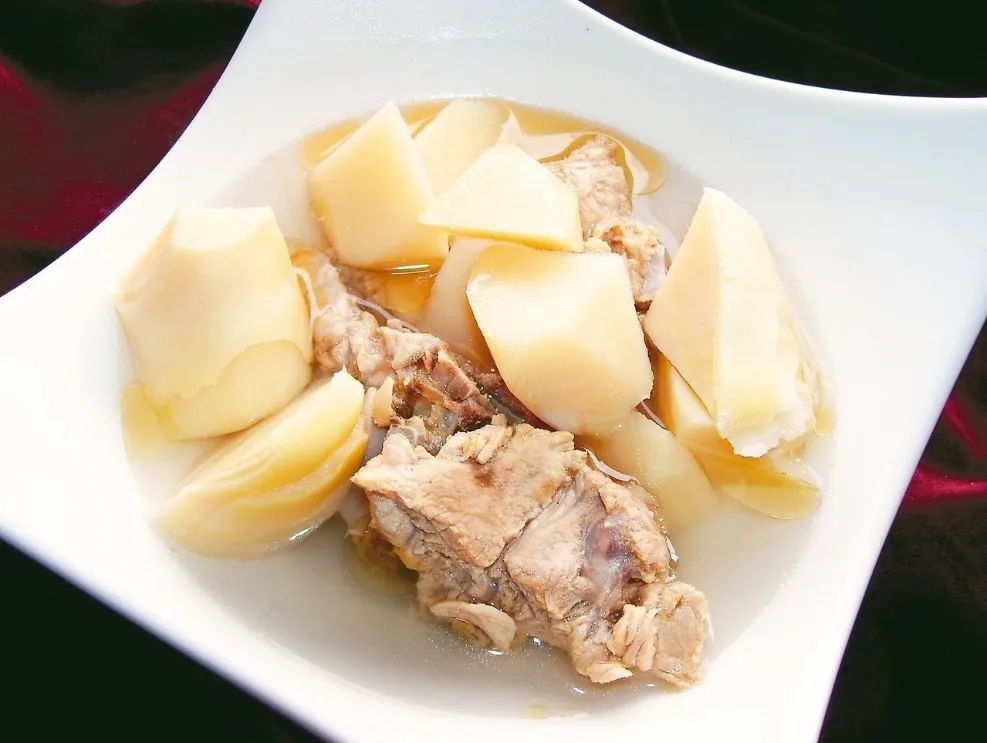

竹筍湯 攝影:莎莎

“在台灣,最早報春的是高山箭竹筍,外型細長如箭,盈盈翠綠,觸目便是流轉的春意。然而由於生長在深山老林,幾乎不在市場出現,只有善於徒步的老饕才有機會一親滋味,我曾有幸嘗試過。箭竹筍長在叢生的雜草裏,要眼尖手快才有機會辨識出來,採集一把後去殼,能食用的筍心還不如一根麥稈粗,集中像捧著一小束白玉柱,切段炒香腸,不需要再調味,就是山野氣息的鮮甜爽口。”

竹筍燒肉 攝影:莎莎

“接著是桂竹筍,大約3-4月上市,桂竹筍身材高挑細長卻其貌不揚,外殼佈滿黑褐色的斑點,然而撕開外殼,入眼便是瓊堆玉砌,雪白豐美的筍肉。滾湯微甜而帶清香,然而纖維略多口感不夠細嫩,一般台灣拿來和肉一起紅燒,飽滿的筍身吸滿了肉汁的鮮味,不但柔化口感,也中和肥肉的油膩,口感似肉而勝肉。”

綠竹筍沙拉 攝影:莎莎

“台灣有種綠竹筍,它的外型彎彎的像牛角,也有人説像弓起來的三寸金蓮。他的個頭小,大概就一個巴掌大,但是特別甜,咬下去不會覺得那是筍,根本是一個水梨。涼拌生吃做成沙拉,美味無比。”

台灣地道的螺肉蒜筍湯 攝影:莎莎

“在台灣,除夕圍爐時,桌上一定會出現一道筍菜。有時候是滷肉裏的配角,有時候作為火鍋的湯頭,根據長輩説法:除夕吃竹筍,來年的運勢會和竹子一樣節節高升。”

竹林裏的春筍 攝影:莎莎

現挖的筍是最鮮美的,但是,筍的鮮甜卻是轉瞬即逝的!

筍的鮮來自其中蘊含的大量游離氨基酸,甜則來自還原糖。筍中的還原糖含量會隨著筍的呼吸作用不斷下降,如果沒有任何處理,筍的呼吸速度在採摘後數小時之內就會達到峰值。哪怕經過了特殊處理,竹筍也只能在採摘之後保持7天的低呼吸率,鮮美程度會大大降低。

人生中第一次挖的筍……攝影:莎莎

莎莎聊起她在台灣的一次挖筍奇遇,她説,雨後春筍是真多,但筍也是真的很難挖。

“那時我和男友在山中迷了路,迷失在一片雜竹林,所幸偶遇一位開卡車的師傅,他叫我們上車載我們下山。話是這麼説,然而我們上車後,車子卻左彎右拐開進一處更隱密的竹林。師傅停下車,微笑著似乎在自言自語:就是這兒了。接著嚴肅命令我們下車,丟過來兩把鋤頭説——自己挖!

原來這片竹林是師傅承包的,下午一場雨把滿地的筍都逼得冒出了頭,他一個人根本采收不過來。偏偏幼生怯嫩的嫩筍也耐不住時間,只要接觸到一米陽光,就爭先恐後長成參天綠竹,他乾脆白送給萍水相逢的我們,只是我們要自己挖筍……”

“台灣人生活中隨處可見竹。除了美味的竹筍,竹竿可以製作傢具、建材,竹葉可以包粽子,竹枝可以做掃把。傳統台灣民家多靠著竹林,家中多備有一根長竹條,遇到熊孩子就取出來狠狠抽一頓,美其名曰‘竹筍炒肉絲’”。

新聞推薦

- “人類和平與發展的崇高事業必將勝利!”——習近平總書記重要講話揭示歷史前進的必然邏輯2025-09-19

- 民進黨當局鼓噪“台灣地位未定論” 國臺辦:拙劣伎倆絕不會得逞2025-09-19

- 臺胞盼島內上映《731》喚世界警醒2025-09-19

- “台北快輪”迎1000航次里程碑2025-09-19

- 民進黨高官否認“台灣光復節” 台灣輿論痛斥:看看日本收不收你?2025-09-19

- 勿忘歷史!沒有人能平靜地看完電影《731》2025-09-18