三星堆博物館新館落成使用

| 編輯: 左妍冰 | 時間: 2023-08-04 11:44:35 | 來源: 人民日報 |

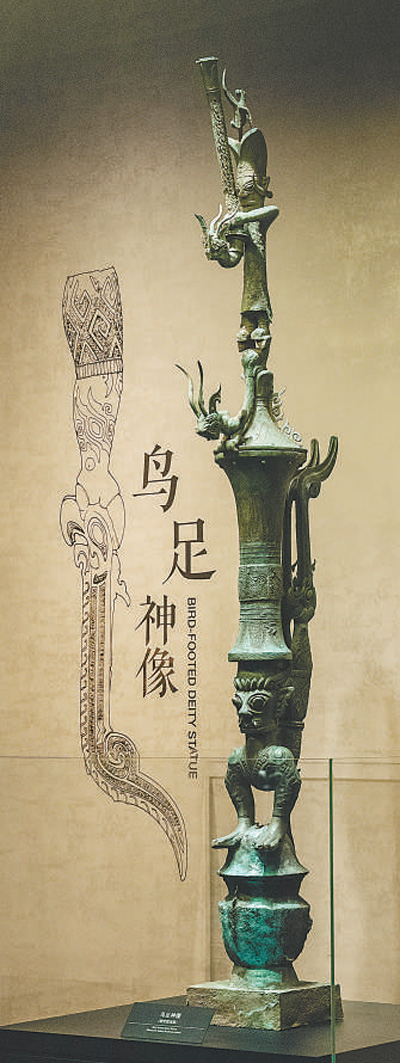

青銅鳥足神像。圖為三星堆博物館提供

核心閱讀

2.2萬平方米的展陳面積、近600件首次展出的文物……日前,三星堆博物館新館在四川廣漢市落成使用,向觀眾展示最新出土文物、研究成果和科技手段,讓人們領略輝煌燦爛的古蜀文明,感受中華文明的多元一體和源遠流長。

日前,四川德陽廣漢市西北,靜靜流淌的鴨子河畔,閉館一個多月的三星堆博物館開門迎客。

早上不到8點,三星堆博物館入口處的廣場上就擠滿了慕名前來的遊客。湛藍的天空下,新落成的三星堆博物館新館玻璃幕墻匯成的“古蜀之眼”格外明亮。

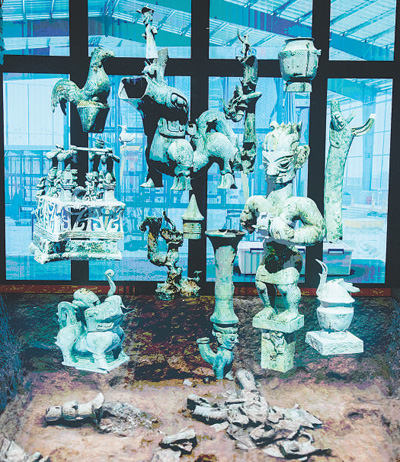

1986年和2020年,三星堆遺址連續啟動兩次共8座祭祀坑的發掘,出土文物近兩萬件。三星堆遺址代表了數千年前的古蜀文明面貌和發展水準,是同時期長江流域文化內涵最豐富、面積最大的都城遺址。

新館內,人們在青銅神樹、青銅大立人及新出土的青銅神壇、青銅騎獸頂尊人像等文物前久久駐足,領略數千年前古蜀先民創造的燦爛文明,見證“中國特色、中國風格、中國氣派的考古學”的重要成果,感受中華文明的多元一體和源遠流長。

金面罩青銅人頭像。圖為三星堆博物館提供

近600件文物首次亮相,包括新出土文物300余件

站在廣場一角,就能盡覽三星堆博物館新館的全貌——流暢蜿蜒的石材墻面、超大透亮的青銅眼、傾斜而下的種植屋面……登高俯瞰,新館由3個起伏相連、相互堆疊的弧形建築構成,“堆列三星”,再現古城墻“三星伴月”。玻璃幕墻和青銅遮陽板組合而成的外立面與天然花崗石堆砌而成的堆體,形成了三星堆標誌性的“古蜀之眼”。

與老館相比,新館面積更大,展陳面積達2.2萬平方米,展出各類文物共1500余件(套),其中有近600件文物為首次與觀眾見面,包括新出土文物300余件。

首次對外披露的青銅神壇組合,由八號祭祀坑出土的青銅神獸和上有13個小型青銅人像的鏤空基臺、三號祭祀坑出土的青銅頂壇人像和青銅持鳥立人像、七號祭祀坑出土的青銅頂尊跪坐人像,以及二號祭祀坑出土的青銅喇叭座頂尊跪坐人像等部分拼合而成,造型繁複,內涵豐富,反映了古蜀的祭祀活動場景。

新館布展分為“世紀逐夢”“巍然王都”“天地人神”三大部分,展覽形式設計新穎,強化文物的視覺衝擊力和藝術感染力。

完整的1號青銅神樹和2號青銅神樹的“零件”在同一空間陳列,令古代鑄造工藝一目了然;月亮灣古城墻剖面的巨幅展示,再現三星堆古老神秘文化;通過裸眼3D技術還原的考古方艙,讓參觀者得以沉浸式體驗文物出土的精彩瞬間。

三星堆博物館新館中的沉浸式考古方艙場景,展現三星堆遺址祭祀區發掘現場。圖為三星堆博物館提供

金面驚艷,青銅呈奇,一件件三星堆文物沉澱和講述著中華文明早期的瑰麗與神奇、多元與創新。三星堆博物館副館長朱亞蓉介紹,除了展品上新,新館還重構了展覽內容,精心梳理了三星堆考古成果,站在中華文明起源發展的高度,深度解讀三星堆的重要意義。

體現多學科研究成果,觀眾可近距離觀察文物修復過程

凸眼巨耳的青銅縱目面具、通高2米多的青銅大立人像、近4米高的青銅神樹……三星堆遺址的出土文物被認為是古蜀先民豐富想像力和精湛手工藝的完美結合。

從絲綢痕跡的發現到祭祀坑形成年代的確定,從植物考古發現水稻到動物考古追尋象牙來源,近年來三星堆多學科研究的成果在展覽中都有體現。

三星堆遺址新一輪考古發掘的一大亮點,就是多學科尤其是現代科技手段的參與,這在實驗室考古區體現得尤為明顯。在這一輪考古中,可攜式X射線熒光、掃描電鏡、全球定位儀測量器等高科技大量運用,形成傳統考古、實驗室考古、科技考古、文物保護深度融合的工作新模式,是我國考古發掘現場科學保護的範例。

三星堆博物館文物修復室主任、陳列保管部副部長郭漢中的工位上,擺放著不久前八號祭祀坑出土的文物青銅神壇底座,旁邊是若干殘斷的神壇部件和修復工具,另一側的桌子上則是等比例的青銅神壇“研究性復原”3D列印模型。

郭漢中從事文物修復工作近40年,參與修復文物6000余件,尤其是參與了三星堆遺址一、二號祭祀坑的文物修復。

遊客在三星堆博物館新館參觀。謝 勇攝(影像中國)

2021年,隨著三星堆遺址6個新的祭祀坑啟動發掘,郭漢中再次忙碌起來。如今的文物修復方法多樣,例如X光探傷、CT、金相分析等,令修復工作如虎添翼。

在郭漢中看來,文物修復急不得,不能一味“跟時間賽跑”,“這一輪考古發掘出土了上萬件文物,現在還在清理和拼對階段。”郭漢中説,在三星堆博物館的文物保護與修復館,觀眾可以近距離觀察文物修復的過程。

運用智慧建造技術和設備,博物館“更聰明”

“新出土文物、新研究成果、新陳列方式,新館採用科技和藝術手段展現數千年前的三星堆文明,全面提升了參觀體驗。”這是考古愛好者王先生第三次來三星堆博物館,前兩次去的都是老館,此次他特意帶兒子來新館參觀。

從2022年3月開工到2023年7月投用,400余天的時間裏,三星堆博物館新館這座我國西南地區最大的遺址類博物館單體建築從無到有,用快速度、高品質、新技術,築就了世界級大型博物館建設的新典範。

“三星堆博物館展陳文物種類繁多。針對象牙、玉石、青銅器、金器等不同庫區文物各不相同的溫度、濕度及空氣潔凈度要求,安裝運用了恒溫恒濕系統、吸氣式感煙火災探測系統等一大批智慧建造技術和設備。”負責建設的中建八局項目經理李文博説,新館設計不只要讓觀眾看得開心,也要讓文物“入住安心”。

不只硬體給力,三星堆博物館新館還在文物保藏、展陳等方面深度融入數字化、智慧化技術,建設智慧博物館,打造複合型文創空間,為觀眾帶來更加直觀、生動、便利的觀展體驗。

三星堆第三發掘區出土的陶高領甕(後)和陶鏤孔圈足盤。圖為三星堆博物館提供

為保證三星堆新出土重器能在新館陳列中與觀眾見面,以及下一步文物保護和研究工作順利開展,新館採用了數字化修復演示的新展陳方式。

根據修復專家和AI演算法對文物的拼對,數字化修復演示利用多媒體演繹,實現相關重器1:1真實拼合修復全貌以及細節解讀的動畫展示。這種全新的展陳方式,將AI技術、3D列印用於文物修復和展陳,兼顧文物保護需求與陳列展示效果。

此外,三星堆博物館新館依託移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網、人工智能等技術,搭建了包含綜合管理平臺、智慧導覽系統、智慧講解系統、票務系統、藏品管理系統、學術資源管理系統、文物在線監測、門戶及公共服務資源等在內的智慧博物館系統,讓博物館更“聰明”。

“一定要做得更好、更上一層樓,不負廣大人民群眾的熱情厚愛。”三星堆博物館館長雷雨説,博物館將以最珍貴的文物、最先進的研究成果、最具特色的體驗方式,向來自全世界的觀眾展示最美的三星堆。(記者 宋豪新)

相關新聞

- 2023-08-03新華時評:“博物館熱”值得被珍視

- 2023-08-02三星堆青銅鳥足神像印證中華文明多元一體

- 2023-07-27新文物、新成果、新手段——探訪三星堆博物館新館

- 2023-07-27跟著總書記的考察足跡|三星堆:一眼千年 燦若星河

新聞推薦

- 忠實還原故宮30余件館藏文物 視障讀者觸摸系列出版物在京發佈2025-10-13

- 習近平出席全球婦女峰會開幕式併發表主旨講話2025-10-13

- 帶空箱子來中國,“China Travel”升級版來了2025-10-13

- 王世堅金句神曲《沒出息》“洗腦”島內網友2025-10-13

- “隔海呼喚祖國的臺胞心聲”圖文展在漢舉辦2025-10-13

- 泉州市出臺11條舉措 加大金融支持兩岸融合發展力度2025-10-13