香港故事丨大紫荊勳章獲得者李焯芬:做中華文化的“老義工”

| 編輯: 母曼曄 | 時間: 2025-02-17 11:56:03 | 來源: 新華社 |

80歲的李焯芬緩步行走在港大校園。多年來,只要人在香港,他堅持每天必到港大文學院的饒宗頤學術館轉一轉。

2024年7月,為表彰李焯芬多年來在中華文化傳承等領域的卓越貢獻,香港特區政府授予他授勳及嘉獎制度下的最高榮譽——大紫荊勳章。他説,我就是個文化“老義工”,此生能為中華文化做點事,幸甚。

李焯芬在香港接受記者採訪(1月24日攝)。新華社記者 陳鐸 攝

他曾任香港大學副校長、香港珠海學院校長,擔任過香港中華文化促進中心理事會主席、香港大學饒宗頤學術館館長、中國文化研究院理事會主席、香港故宮文化博物館董事局副主席等文化相關的社會職務。事實上,李焯芬畢業于港大土木工程系,是中國工程院院士,參加過包括三峽工程在內的多項大型水利樞紐工程的論證建設,是貨真價實的“硬核”專家。

李焯芬站在饒宗頤學術館內(1月24日攝)。新華社記者 陳鐸 攝

“打書釘”少年的報國夢

李焯芬成長于20世紀五六十年代的香港,從小愛好文學。每天放學後,他就跑到附近的書店去“打書釘”(指在書店長時間翻閱書籍),讀了很多中國文學和歷史書籍,了解到在苦難深重的舊中國,很多農村的貧苦和災荒都與水利薄弱有關。

“我國以農業立國,水利可以説是農業的命脈。”從那時起,少年李焯芬立志投身江河治理,將水利工程建設作為自己畢生的事業追求。

中學畢業後,他報考港大土木工程專業,獲碩士學位後赴加拿大繼續深造,博士畢業後留在當地電力公司任職。返回母校香港大學任教後,他常趕往內地,多年來參與長江三峽、二灘及李家峽等多項水利樞紐工程的論證建設,迄今未曾停下。

記者在香港見到李焯芬時,他穿著布鞋,手裏多了根拐杖。他説,上個月到長江上游水利工程跑工地時,一天走一兩萬步,腳受傷了。

身為一名科學工作者,業餘時間他依然愛好閱讀人文書籍。他説:“科技能造福我們的物質生活,文化則能滋養心靈,提升人的精神品質。”

在異國求學和工作時,他發現,在多元文化的環境中,來自世界不同國家的年輕人都非常珍視自己的傳統文化。相比之下,一些香港同學卻對祖國的山川風物、歷史文化不甚了解。後來回到港大任教,他更深切感到,通過歷史文化教育讓學生了解祖國,對於培養香港年輕一代的家國情懷,至關重要。

回首當年,正是在文學作品的引路下,他開啟了對學業和事業的選擇。“從那時起,我便深信,文化的力量是無窮的。”

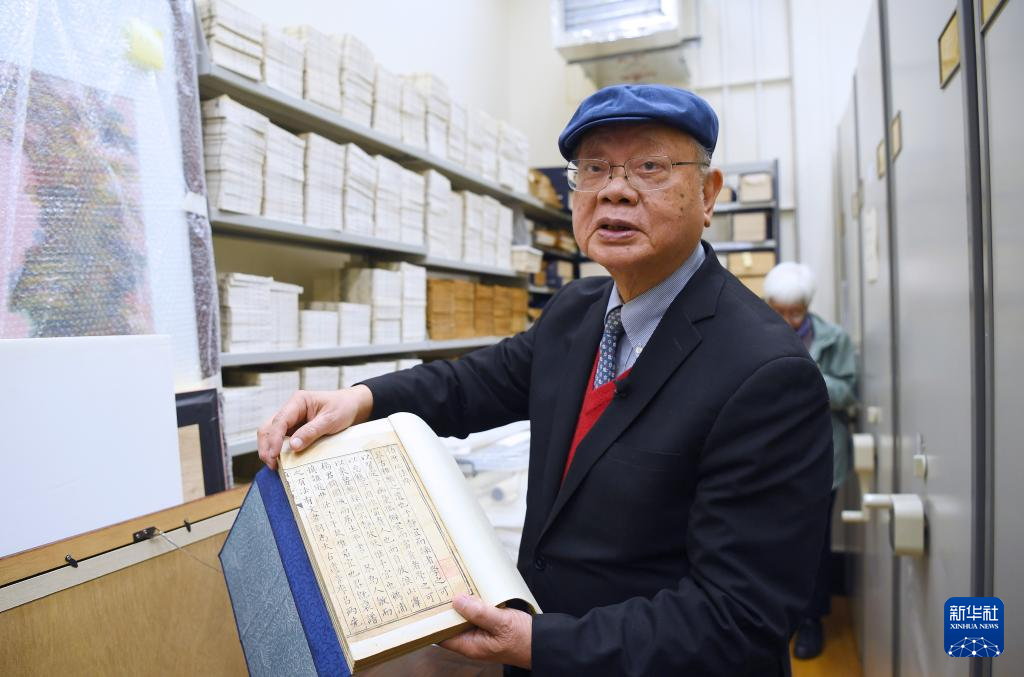

李焯芬在饒宗頤學術館內的“選堂文庫”展示古琴譜(1月24日攝)。新華社記者 陳鐸 攝

結緣饒宗頤

站在古色古香的饒宗頤學術館裏,對著滿屋珍藏,李焯芬如數家珍。

2003年,國學大師饒宗頤把自己多年積累的數萬冊珍貴藏書和近二百件個人書畫作品,無償捐贈給香港大學,饒宗頤學術館由此成立。時任港大副校長的李焯芬擔任館長,迄今已20多年。

李焯芬介紹,該館主要從事相關學術研究,出版研究成果及專題報告,並積極推動海內外的研究與交流。他認為,廣義上説,饒學研究正是對中國歷史和文化的研究。

記者看到,饒宗頤唐人白描畫作展正在展廳內舉辦。李焯芬告訴記者,這些年僅饒老的書畫藝術展就在海內外舉辦過逾百場。

館內的“選堂文庫”,則是一個供研究型讀者使用的小型圖書館,常年恒溫恒濕,藏有珍貴古籍和饒老書畫作品。李焯芬拿出一本古琴譜,“這是一位黎巴嫩漢學家送給饒老的,已有好幾百年曆史”。

饒老對中華文化的熱愛、專注與強烈的使命感,讓身邊人印象深刻。“他常年工作到深夜,八九十歲依然如此,有時和朋友吃著飯,會突然要來紙筆寫下點什麼。原來那是他苦苦思考的某個學術難題,突然來了靈感,便馬上記下來。”李焯芬説。

李焯芬記得,十多年前,饒老曾把21世紀中國與文藝復興時期的歐洲進行對比研究,認為當今中國正處在一個中華文明復興、騰飛並與世界文明互鑒共融的時代。

“饒老希望我們能把學術館建成香港一個推動文明對話、促進文化交流的橋頭堡。”李焯芬説,這也是香港作為中外文化藝術交流中心的重要歷史使命,香港也完全有條件做好。

守護與傳承

在香港荔枝角山崗上,成排的紅磚平房和白墻黑瓦的小樓依山錯落而列,綠樹繁花間點綴著一池小小的荷塘,別具中國園林的優雅氣質。

這是由三級歷史建築群活化而成的香港文化地標“饒宗頤文化館”,常年舉辦各種文化藝術活動。如今,已成為香港城市文化生活中不可或缺的一部分,每到週末人流如織,市民親切地稱它為“饒館”。

這裡有藝術館、展覽館、演講廳等,山上還有幾棟由老房子改建的文化旅館,頗具中式古典風韻。饒館是香港特區政府發展局“活化歷史建築夥伴計劃”的首批活化項目,由香港中華文化促進中心負責運營。李焯芬擔任了近30年的該中心理事會主席,直到去年才辭任。

“我就是個文化老義工。”他説,無論做什麼,目的只有一個,希望年輕一代增加對祖國歷史文化的了解。

由李焯芬擔任理事會主席的香港中國文化研究院成立了“燦爛的中國文明”網站。該網站多元、趣味呈現中國歷史文化,深受香港青少年喜愛,每個月都有幾百萬的點擊量。“年輕人愛看,老師也很歡迎。”

這兩年,該院還與故宮博物院共同製作了文化傳承教育項目“我們的故宮”,以故宮文物為媒介,打通文學、歷史、藝術等多個科目,增強香港青少年對中華傳統文化的認識。

李焯芬説:“希望在每一個年輕人心中建成‘我們的故宮’,進而立志成為中華文明的傳承人和守護人。”

新華社香港電 記者 陸敏

新聞推薦

- 臺媒:臺陸委會擬“修法”限制台灣民眾申領大陸居住證2025-02-19

- 開創民營經濟發展新局面 這場重磅會議還釋放了哪些信號?2025-02-19

- 《關於修訂<CEPA服務貿易協議>的協議二》將於3月1日起正式實施2025-02-19

- 全球第一!《哪吒2》登頂全球動畫電影票房榜2025-02-19

- 中國大片熱映海外!“跟著電影遊中國”啟動2025-02-19

- 犯錯、改錯、再犯錯、再改錯……這就是美國“對臺折騰律”!2025-02-18