桐城張氏:六尺巷中天地寬

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2025-02-21 15:35:07 | 來源: 央視新聞客戶端 |

讓他三尺又何妨

安徽桐城有一條小巷,長不過百米,寬約兩米,既無門店舖面,也難作為探幽之地,然而幾乎每個到桐城旅遊的人,都會來這裡“打卡”,這就是六尺巷。

一條抬眼就能望到頭的巷子,為何會吸引這麼多人到來?這還要從300多年前的一場鄰裡糾紛説起。

清康熙年間,時任文華殿大學士兼禮部尚書的張英,收到了一封來自桐城老家的家書,説與鄰居吳家發生土地糾紛,請他相助。

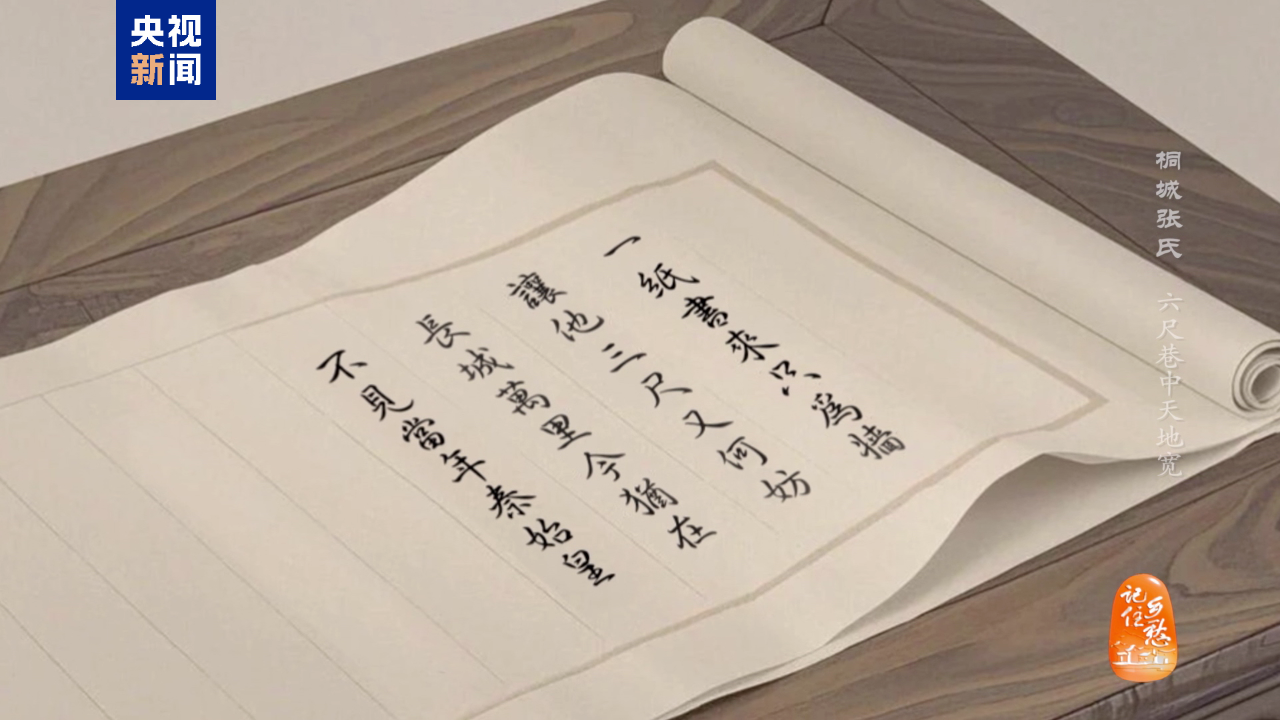

看完信後,張英提筆寫了一首詩:“一紙書來只為墻,讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在,不見當年秦始皇。”收到張英的回信,家人豁然開朗,於是主動讓出三尺空地。

吳家人見狀,深受感動,主動把自家院墻也後退了三尺。從此,兩家人化干戈為玉帛,和睦相處。他們讓出的六尺地,也成了方便大家通行的小巷,稱為“六尺巷”。

對人好一點 遇事讓一步

張英謙和禮讓的風度,源自良好的家風傳承,家族中至今流傳著張英祖父張士維的故事。

相傳,一個雪夜,有一盜賊藏在張家屋脊上,幾乎快要凍僵了。張士維察覺後沒有聲張,而是拿來梯子助他下來,隨後又請他吃了飯,給了他一些銀錢,最後放他回家了。

家人對此不解,張士維卻有自己的考量,但凡生活過得去,都不會下著大雪還出來行竊,能放一馬就放一馬吧。

從祖父張士維放人一馬到張英勸家人讓地三尺,秉持著謙和禮讓的家風,張氏家族人才輩出,張英之後,出了兩代中堂、6位翰林、146位後人為官,成為桐城首屈一指的大家族。

“六尺巷調解法”

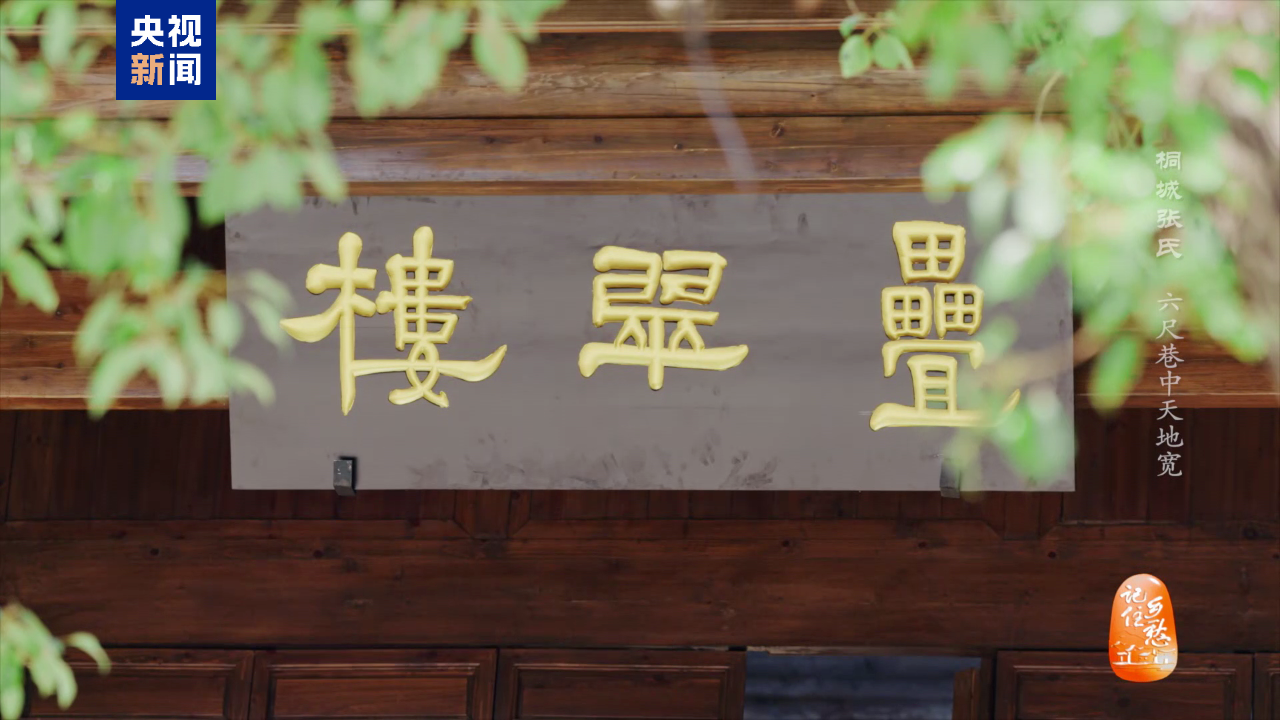

如今,六尺巷已成為桐城文化的一個標識,指示牌上寫著“六尺巷”相關的標語,郵局以“禮讓”為名,“知進退、和為貴”的六尺巷精神也在社會治理的領域開花結果。

桐城市人民法院獨創的“六尺巷調解法”,被成功地運用到司法調解中。如今,桐城已建成300多個“六尺巷調解工作室”,調處成功率達99.7%。2023年,“新時代六尺巷工作法”獲評全國新時代“楓橋經驗”先進典型,推行到全國。

為一棵樹讓路

六尺巷不僅滋養著“禮讓”的城風與民風,也把這一理念融入到城市的發展和建設中。

2016年,當地進行206國道改建工程時,發現一株古黃連木處在施工線路上。古樹有著二百多年的歷史,對於當地人有著重要意義。一開始,人們打算移栽古樹,但由於古樹的樹冠和根須龐大,移植極易死亡。於是大家決定為樹讓路。

為此,有關部門重新進行規劃,將一座建好的鐵塔挪走,又拓寬了綠化帶,儘管多投入了資金,但長遠來看,卻是生態與發展的共贏。

如今,這棵保留下來的古樹,已然成為馬路上一道獨特的風景。這一次的“讓”,守護的不僅是一棵古樹,更是一座城的氣度和底蘊。

心寬不怕巷子窄,行善禮讓福自來。“六尺巷”裏的智慧,不僅教會人們如何處世立身,更包含著解決紛爭的“中國方案”。

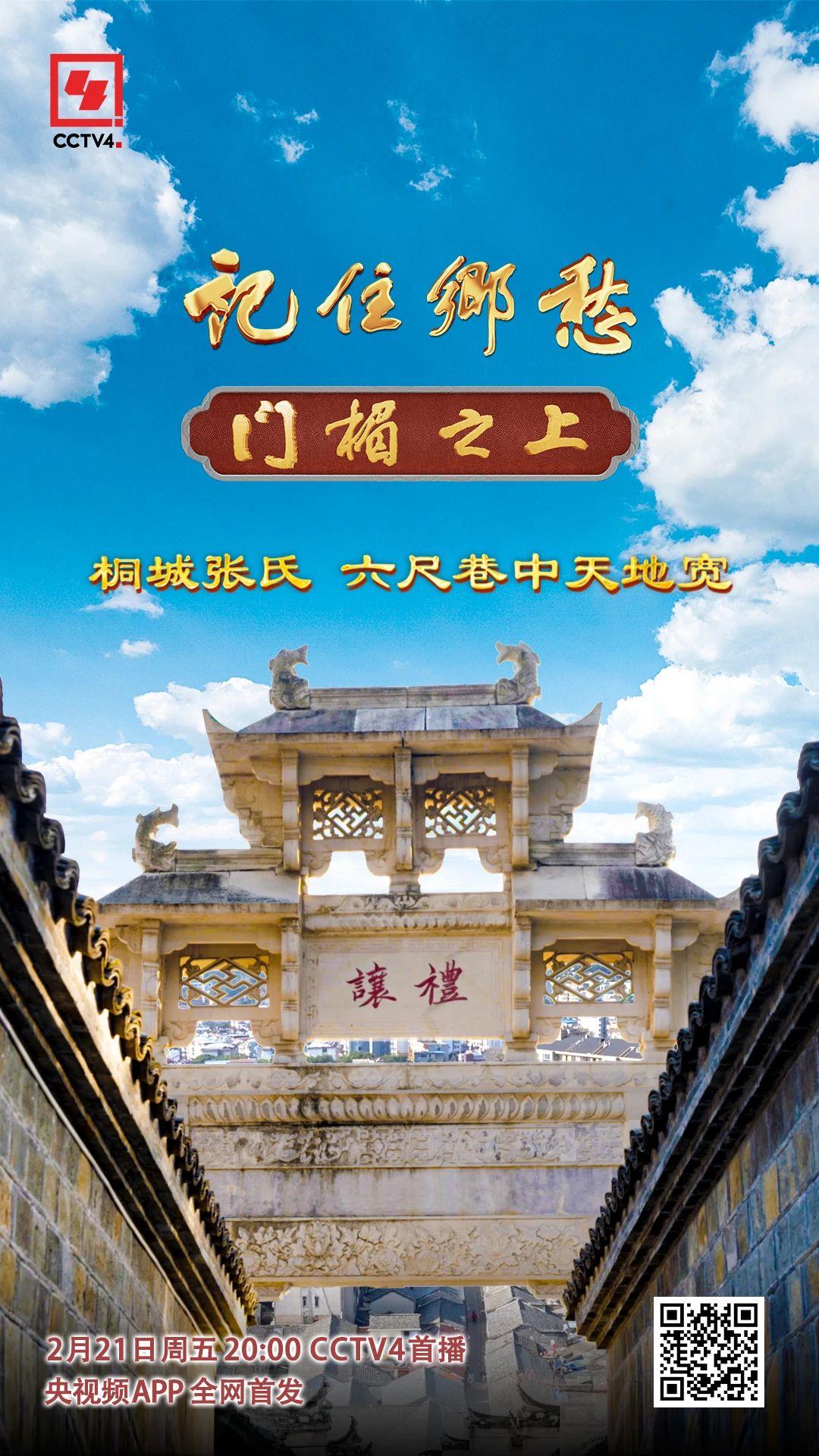

今晚20:00,鎖定CCTV4《記住鄉愁》,走進安徽桐城,于六尺巷中,體味禮讓的風度,感受人心的寬度。

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13