“小小”感測器成為萬物互聯“神經末梢” “中國製造”正向“中國智造”邁進

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2025-07-25 11:56:09 | 來源: 央視網 |

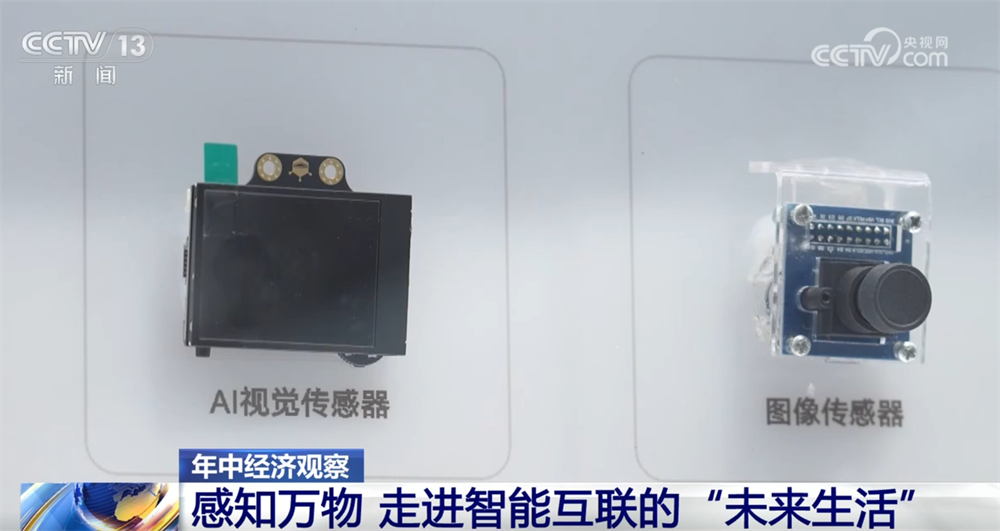

央視網消息:我們人類感知世界主要靠眼、耳、口、鼻、舌等感官,而如果給機器也裝上這樣的“電子五官”,是否可以和人類一樣感知環境呢?感測器就是機器的“電子五官”,可以將“感知”到的溫度、光線、聲音等環境的變化轉化為數據,傳遞給智慧設備進行相應處理,甚至比人類更靈敏、精準。接下來我們就到一個都是感測器的“谷”,看看感知萬物、智慧互聯的世界是什麼樣子。

走進位於安徽蚌埠的中國傳感谷,記者仿佛進入了一個萬物互聯的智感世界。燈會自動亮起,空調立即啟動。墻上的螢幕實時顯示著室溫、空氣品質等參數,連洗手液余量不足也能提醒。

這個小設備夾在鞋上就能對步行姿態進行監測分析,輔助判斷腦梗、中風風險。而這面看起來長得普通的鏡子就更加神奇了。

照一下鏡子就能識別出皮膚狀態,還能給出定制化的護膚和化粧方案,是因為它裏面安裝了觸摸、視覺、紅外等各種感測器,從而能夠快速地採集面部健康數據,實現智慧化分析。

有別於傳統機械感測器,記者在傳感谷裏看到的這些用的都是MEMS,也就是微機電系統感測器。因為體積小、重量輕、靈敏度高、易於集成等優勢,成為人工智能産業發展的關鍵一環。

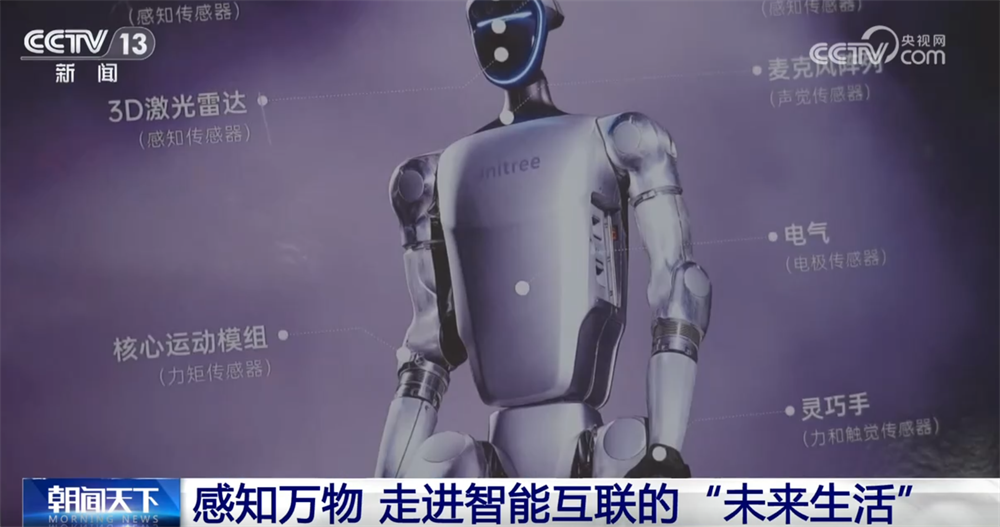

而當下大熱的人形機器人也正是因為有了MEMS感測器的輔助,才變得更“有人味兒”。

據了解,這樣一款人形機器人全身至少有九種四五十個不同類型的感測器,正是因為有了這些感測器,它能夠看得清、聽得見,更好地感知外界環境的各種變化,從而可以非常靈活地和我們實現互動。

在傳感谷,記者逛了一圈發現,越來越多的智慧設備正通過感知光線、溫度、壓力、聲音,給出相應的決策和處置,而這正在重塑著我們的生活。

城市生命線24小時監測著橋梁、軌道、燃氣管道,為人們的安全保駕護航。無人機在大風天裏飛得更穩,是因為有了更先進的慣性感測器。新能源汽車之所以被稱為“智慧座艙”,也是因為各種感測器讓它變得更聰明、更交互。

年中經濟觀察:生産線即實驗室 一片晶圓的“破局”之路

可以説一枚枚不起眼的感測器就是萬物互聯的“神經末梢”。它們是怎麼生産製造出來的?繼續來看記者的調研。

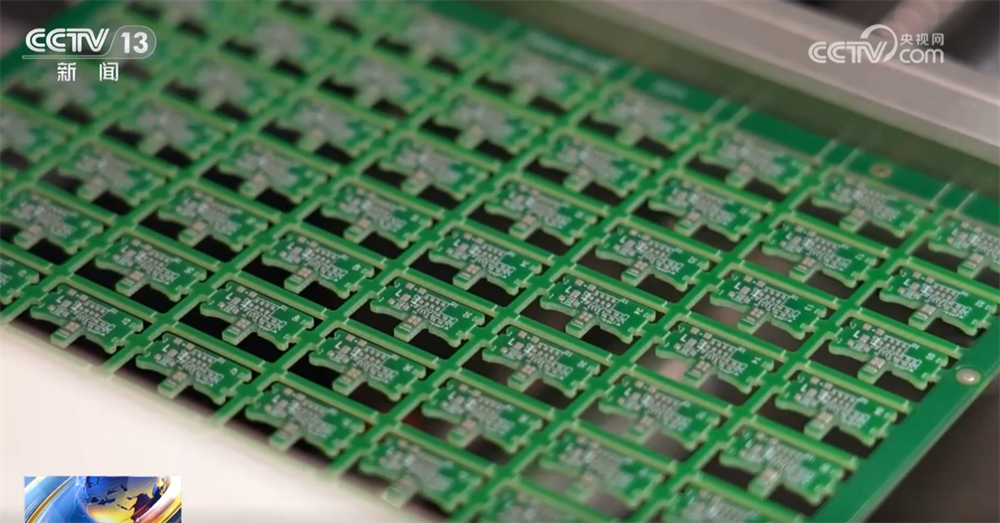

晶圓是感測器製造的核心材料。您現在看到的畫面就是傳感谷裏一條MEMS智慧感測器的晶圓生産線。依託這樣一套無人作業系統,15台晶圓傳輸盒在1500多米的軌道上往返“奔波”,每月有一萬片8英寸智慧感測器晶圓在這裡下線。有了這條産線,企業可以將産品聚焦在中高性能的汽車級、工業級感測器。除了這條量産線,在傳感谷還有一條可以供企業和科研單位試驗的晶圓産線。

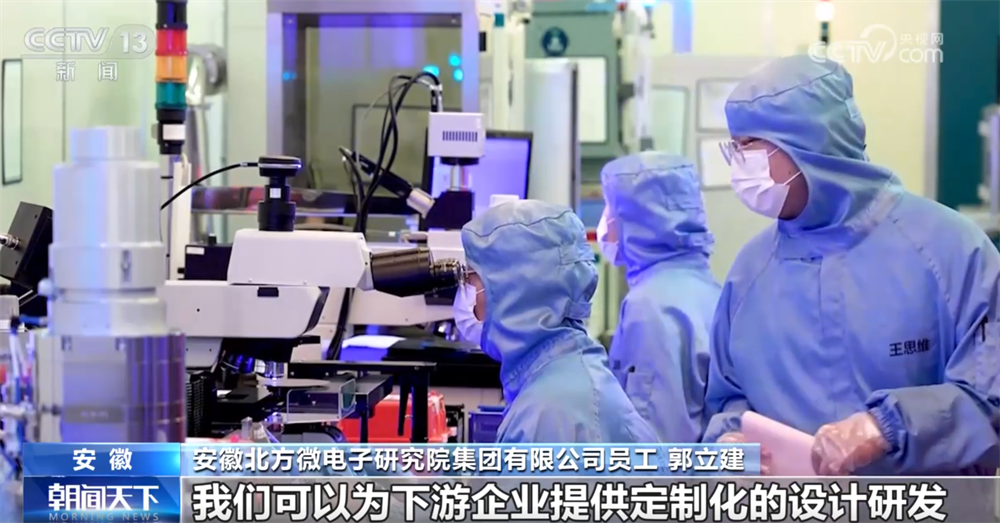

安徽北方微電子研究院集團有限公司員工郭立建稱:“這是一條6英寸晶圓的生産線,也是我們的實驗室。有了這條中試線,我們可以為下游企業提供定制化的設計研發、低成本的小批量試産服務。”

工作人員告訴記者,以往受限于産能、排期等各種因素,許多感測器的設計只能停留在圖紙上,這使得國內MEMS行業存在“有研無産、研産脫節”的痛點。而現在,他們可以帶著圖紙來這條産線上試驗最新的設計。

蚌埠經濟開發區科技經濟信息化局副局長程詩浩稱:“有了這些研發線和量産線,傳感谷就有了智慧感測器産業賴以進階的製造基座,上下游企業可以此為基礎,展開從源頭設計到市場應用的一系列科技創新。”

採訪中記者發現,在傳感谷裏不僅有晶圓産線,還建設有包括力感測器工藝線、感測器組裝與裝配工藝線等在內的9條公共服務示範線,這些“共享産線”可以為初創企業提供工藝孵化、工程化試製和測試。

蚌埠經濟開發區管委會副主任董思敏稱:“吸引和帶動了一批上下游企業在這裡紮根和落戶,傳感谷已經集聚了23家領軍企業和200余家的智慧感測器相關企業,初步構建了一個涵蓋從上游的材料、中游的設計製造以及封裝測試和應用為一體的全産業鏈條,相關的産業經濟規模總量已經超200億元。”

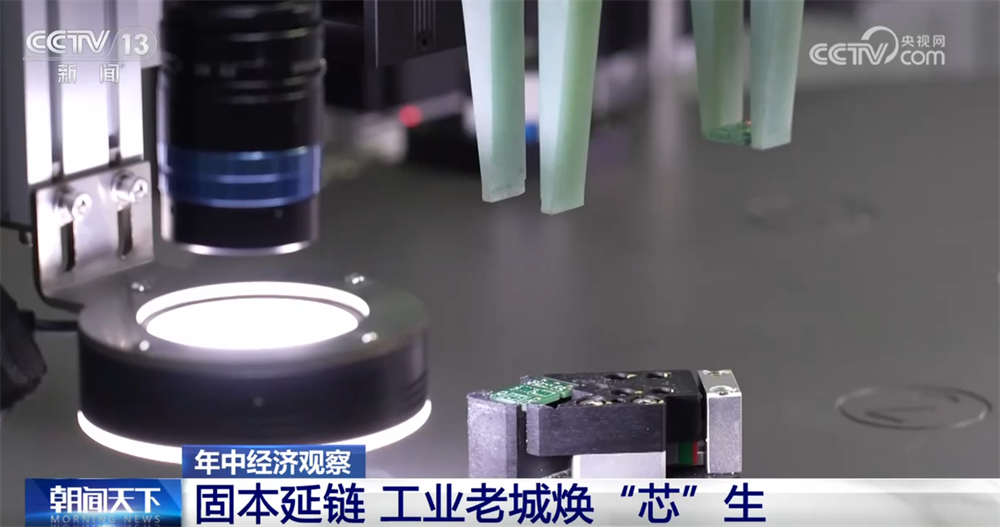

年中經濟觀察:固本延鏈 工業老城煥“芯”生

一枚感測器的誕生需要經過設計、材料、晶圓製造、封裝測試、終端應用這五個環節。目前,這條智慧傳感的産業鏈已經在傳感谷裏初具雛形。安徽蚌埠作為全國老工業城市,在上世紀90年代就已經是感測器製造基地。如今,智慧感測器産業聚鏈成谷,這些鏈上的企業能發生怎樣的化學變化?工業老城又會迎來怎樣的機遇?繼續來看記者的調研。

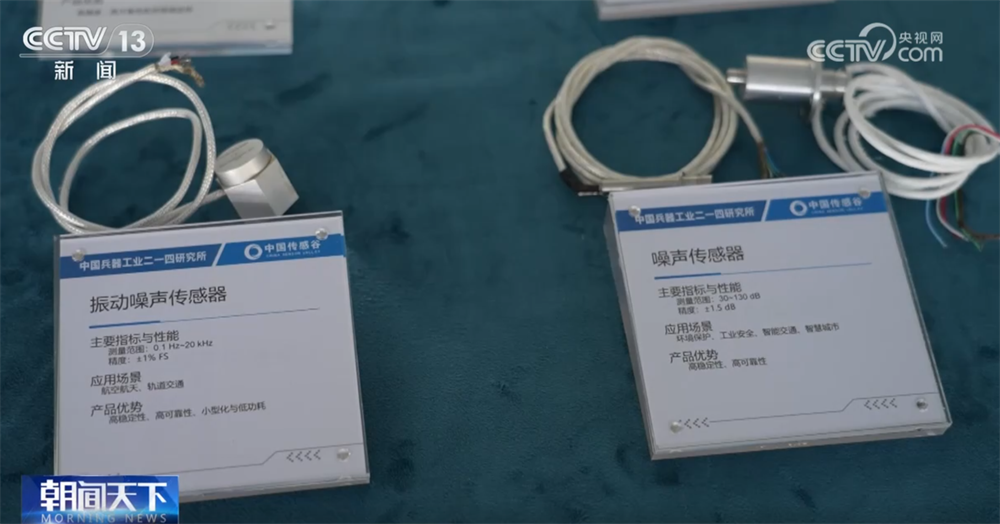

在這家生産工業感測器的企業,記者看到,僅僅是和噪音相關的感測器就有十多種,大小形狀不同,應用場景也不同。

工作人員告訴記者,據統計,目前市場上感測器種類超過6萬種,存在著“非標定制、品類繁雜、單品規模小”的行業瓶頸。

如何突破這一瓶頸?傳感谷給出的解題思路是“固本延鏈”。守住晶圓晶片自研自産這個根本,縱向整合從設計到材料再到終端的全鏈條佈局,大大縮短了技術轉化路徑。

安徽希磁科技股份有限公司生産經理宮世書稱:“自己的晶圓自己封裝,這樣我們的整個鏈路是通的,僅晶圓這塊的成本可以下降30%。一款新品從接到需求到出樣品,我們可以在45—60天內完成。”

為了打造這條全産業鏈,當地建立了省、市、區三級政策扶持體系,還專門成立了一個“智慧傳感産業專班”,組建了總規模超70億元人民幣的智慧傳感産業投資基金,促進技術成果轉化和重大項目落地。

蚌埠經濟開發區管委會副主任董思敏稱:“由政府來做好公共服務和配套,企業只需要專心於技術研發和創新生産製造以及市場開拓。我們建造了標準化廠房,企業可以通過購買或者以租代買等方式,來減輕前期入駐時的資金壓力。”

這家從寧波招引來的企業就借著“拎包入住”的優勢,僅僅四個月就實現了投産。目前每年可生産1億顆電流感測器,在新能源汽車電流感測器市場佔有率超30%。

眼下,傳感谷裏已經匯聚了智慧感測器産業鏈上的規模以上企業59家、高新技術企業69家、國家級專精特新企業40家。今年上半年,傳感谷産值超30億元,同比增長超30%。

蚌埠經濟開發區管委會主任陶廣生稱:“搶抓智慧感測器市場需求爆發增長、技術創新高度活躍的戰略機遇期,建成自主可控、芯體最多、種類最全、應用最廣、産值超千億元的智慧感測器産業集聚區,實現智慧感測器技術自主化。”

照照智慧鏡子就能定制護膚方案,步態監測儀隨時記錄下老人邁步的細節,帶“觸角”的機器人穿梭車間,“共享産線”上午攢樣機、下午就量産。這些機器裏的“神經末梢”看似是一個個小突破,實則正編織成網,它們不僅讓實驗室的創新能落地成産品,也推動著“中國製造”向“中國智造”邁進。

相關新聞

- 2025-07-16時速達450公里!智慧産線助力中國高鐵更快更穩

- 2025-07-15製造業“內外兼修”加快轉型升級

- 2025-07-07當養老機器人來敲門

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13