把斷流之痛化作生態之美 母親河生態蛻變向“綠”而行

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2025-08-19 10:11:47 | 來源: 央視新聞客戶端 |

從青藏雪域到渤海之濱,中華民族的母親河黃河,綿延五千多公里,滋養著神州大地。黨的十八大以來,習近平總書記走遍沿黃9省區,並在上中下游分別主持召開座談會,專題部署黃河流域生態保護和高品質發展。今天的特別節目《看見美麗中國》,讓我們一起順著黃河水流經的方向,分別從上中下游看母親河的蝶變。

九曲黃河萬里沙。

今年夏天,在小浪底水庫上游的潼關水文站,光電測沙儀感知到了黃河水與沙的秘密:這裡流過的每立方米黃河水中,泥沙含量從多年平均值27.5公斤減少到2024年的5.76公斤。

伴隨著含沙量下降的,是黃河水量和水質的提升。

到今年,黃河實現了連續26年不斷流;黃河干流連續三年全線水質穩定保持Ⅱ類,流域優良水體比例連續兩年超過90%。

然而這條孕育文明的母親河,曾在上世紀末陷入生存危機——黃河頻繁斷流。1997年黃河斷流226天,最嚴重時,斷流河段長達704公里。在黃河下游寬闊的主河道裏,河床全部裸露在外,有人在河道裏走路,還有人在開車。

水利部黃河水利委員會總工程師 魏向陽:水少沙多、水沙關係不協調是黃河的基本特點,水資源短缺是最大矛盾,生態脆弱是黃河的最大問題。黃河保護治理的難點就是既要治水又要治沙。

如何守護黃河安瀾?

答案是:上下游、干支流、左右岸統籌謀劃。

- 源頭區主攻生態保護、涵養水源。

- 上游地區突出防沙治沙。

- 中游地區重點抓好水土保持,提升水質。

- 下游地區推進河道灘區綜合治理。

- 入海口三角洲加強濕地保護。

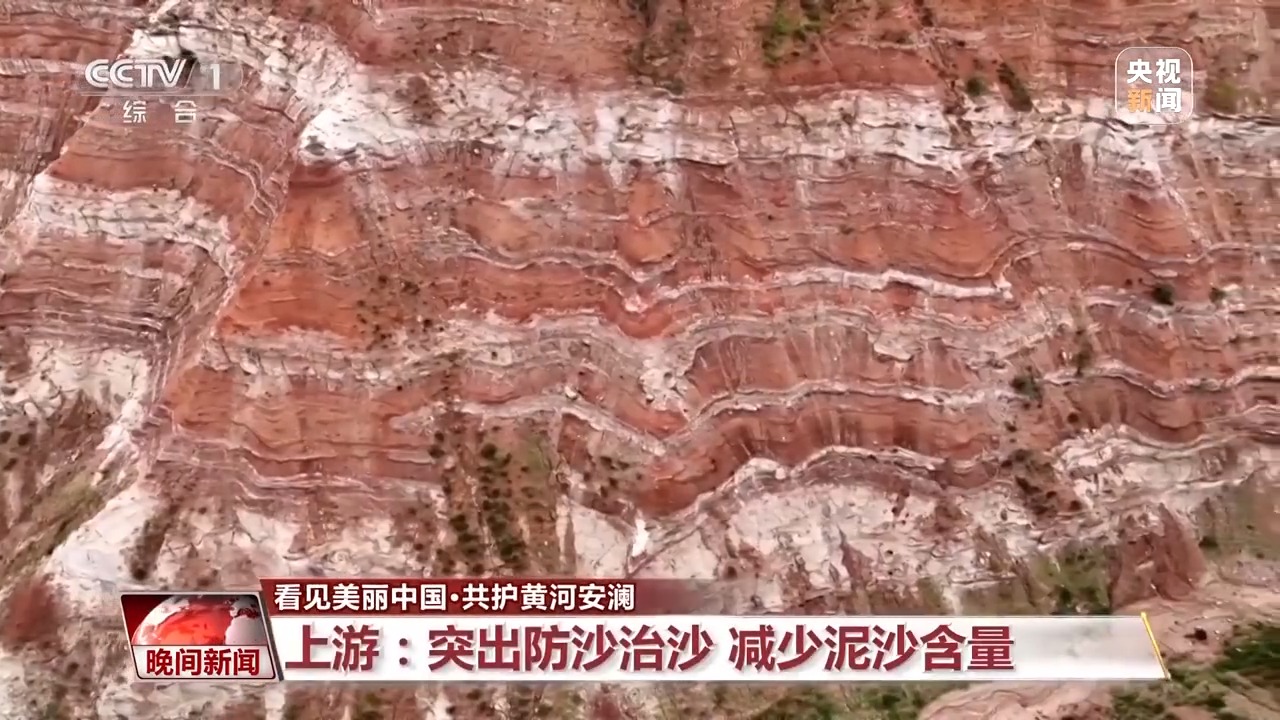

上游:突出防沙治沙 減少泥沙含量

在黃河上游的內蒙古,記者來到庫布齊沙漠外緣,看流沙如何被“鎖住”。

總臺記者 許斌:這裡是黃河“幾字彎”南岸庫布齊沙漠的響沙灣景區。往西50公里就是古十大孔兌之一的黑賴溝孔兌綜合治理區。在蒙古語中,“孔兌”的意思是山洪溝,每年它裹挾著2700萬噸泥沙進入到黃河之中。

內蒙古十大孔兌曾是風沙入黃淤堵河道的生態脆弱區,兩岸沙丘裸露、植被稀少。

內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗林業和草原局正高級工程師 王雙喜:我們要把孔兌兩側的沙子固定下來,減少泥沙入河,把林草植被覆蓋度提高,保護我們的孔兌,也保護我們的母親河。

黃河治沙還面臨一塊難啃的硬骨頭:砒砂岩。岩體上幾乎寸草不生,遇風碎為沙,遇水即化為泥,被稱作“地球環境癌症”。砒砂岩在黃河上游形成的粗泥沙,會造成下游河道淤積。

在內蒙古準格爾旗的砒砂岩裸露區,當地通過種植樟子松、沙棘形成防衝林,在平緩的坡地修梯田、種果樹。截至目前,準格爾旗已有超六成的砒砂岩土地得到治理。

綠進,沙退。

近年來,黃河上游地區堅持“山水林田湖草沙”系統治理,草方格沙障固土養水、鎖邊林帶阻沙入河,5萬多座淤地壩累計攔沙74億噸。

中游:抓好水土保持 提升黃河水質

繼續順流而下,來到黃河中游的山西段,記者在這裡見證了一泓清水入黃河。

總臺記者 宋文植:古詩云“黃河之水天上來”,其實黃河之水來自四面八方的匯聚。我現在就在山西萬榮縣的汾河黃河交匯處,在這裡帶您看一泓清水入黃河。

汾河是黃河的第二大支流。上世紀末到本世紀初,由於流域內過度開發,汾河水一度污染嚴重,直接影響黃河水質。

為了讓汾河水變清,汾河流域大力提升工業廢水處理能力,開展地下水超採治理,嚴格處理城鎮鄉村生活污水。在沿岸城市,這樣的大型污水處理站連點成面;在鄉村,微型生態花園對沿岸農村生活污水反復凈化。

如今,汾河太原段的天然河道上建起了世界級的皮划艇比賽訓練場地。沿岸打造起生態濕地公園。到2024年年底,汾河水質達到地表水三類標準,有力保障了入黃水質達標。

下游:綜合治理爛河灘 如今綠意盎然

來到黃河下游,河道灘區治理是黃河生態修復的一大重點。在河南新鄉,記者看見了昔日爛河灘的生態蝶變。

總臺記者 田萌:我現在是在河南新鄉黃河灘區一處萬畝水蜜桃園,這裡距離黃河的位置還不到一公里。看著眼前這一片鬱鬱蔥蔥,如果不説您可能想像不到,就在20年前,這裡還是遍地磚瓦房,黃沙滿天飛的景象。

過去,黃河灘區土壤貧瘠,沙化嚴重,當地百姓不僅面臨洪水威脅,還承受著大量污染企業違規排污的痛苦。

2014年,河南省啟動黃河灘區大規模遷建,對地勢低窪、險情突出的群眾整村外遷安置;依法嚴懲違規排污企業;關停黏土磚瓦窯廠上千座。曾經的爛河灘,如今綠意盎然,瓜果飄香。

入海口:加強濕地保護 改善生態系統

黃河水一路向東,在即將匯入大海之前,還給我們留下了寶貴的饋贈。

總臺記者 李棟:我現在是在山東東營的黃河入海口。這裡就是黃河奔流到海不復回的壯闊終點。通過鏡頭我們可以看到,黃河與渤海交匯處正呈現出獨特的黃藍交匯的自然景觀,如同巨大的“鴛鴦火鍋”。就在投入大海懷抱前的最後一程,黃河將攜帶的泥沙沉澱在這裡,打造出一片生命搖籃——黃河三角洲。

黃河三角洲是黃河流域生態安全的重要防線。得益於中游小浪底水庫20多年來的持續調水調沙,充盈了下游的淡水供給,再加上當地通過疏通水系等一系列措施,有效促進了濕地生態系統改善,黃河三角洲的生命力一天一天地恢復了。

全流域:上下游貫通一條 共同抓好大保護

黨的十八大以來,從雪域高原到渤海之濱,黃河保護不再是各省區“各自為戰”,而是全流域上下游貫通一體。

“三北”等重大生態工程紮實推進,黃河“幾字彎”攻堅戰等標誌性戰役深入實施。

三江源、黃河口國家公園加快建設,《中華人民共和國黃河保護法》施行,從頂層設計到各地發力,共護黃河安瀾。

黃河勘測規劃設計研究院有限公司規劃研究院副總工 李榮容:把統一調度納入《黃河保護法》,開創了中國大江大河實施全流域水資源統一管理與調度的先河,徹底扭轉了20世紀90年代幾乎年年斷流的局面,為世界大江大河治理提供了中國案例。

九曲黃河,活力涌動。

當昔日斷流之痛、污染之殤,

化作今日生態之美、百姓之富,

我們的母親河黃河正以全新的姿態,

生生不息,奔涌向前。

相關新聞

- 2025-08-14“圖”説中國生態答卷丨這些地方,如今都是高顏值打卡點

- 2025-08-13天藍、水清、山綠、城美!“數”看中國生態答卷

- 2025-08-11首批5個國家公園全部完成確權登記

新聞推薦

- 堅持“九二共識” 反對“台獨”分裂 國共兩黨智庫論壇釋放清晰信號2026-02-04

- 年度流行語見證兩岸文化交融2026-02-04

- 廈金航線春運預計運送旅客超20萬人次2026-02-04

- 臺胞熱衷大陸游——跨越山海,來一場“説走就走的旅行”2026-02-04

- 海峽擺渡二十載 新春再送老兵歸——劉德文2026年第二次護送湖北老兵魂歸故里2026-02-04

- 你沒聽錯,一心搞獨裁的賴清德竟要全臺民眾來“評評理”2026-02-04