道不遠人,人無異國——韓國文化的歷史基因與現實表現

| 編輯: 張旭 | 時間: 2020-03-20 18:15:32 | 來源: 光明日報 |

作者:范小青(中國傳媒大學副教授)

新冠疫情牽動世人,在這次疫情大戰中,各國之間因彼此援助而互動頻繁。如何讓相似的援助內容傳遞出更多情感,是此次友邦互助花絮中的亮點。其中,同屬漢字文化圈且地理相近的日韓兩國最受國人矚目。日本詩詞大會般獨特的意境營造,一時間在中國贏得無盡喝彩與情感回饋。

而中韓之間的互動更是打破了歷史與現在的邊界。疫情初期來自韓國1.2億人民幣(截至2月5日的數據統計)的救援物資上既有“武漢加油”的字樣,也有引經據典的“兄弟同心,其利斷金”。隨後我國對韓支援也援引了朝鮮歷史上最知名的漢學家崔致遠的八字金句——“道不遠人,人無異國”,引發了韓國媒體的大批點讚。疾患面前,彰顯文化的力量與友好交流的歷史溫暖。

除了傳統文化互動之外,韓國的亮點更顯示在它利用大眾娛樂文化上積累的成就,迅速派送深入人心的問候。《寄生蟲》在第92屆奧斯卡頒獎典禮上風頭無兩,焦點中的奉俊昊不忘近鄰,及時送上對武漢的問候,瞬間爆刷朋友圈。緊接著,常年深居簡出的“大長今”李英愛也發來支援武漢的信息,同時韓國的最高建築——樂天世界塔上也點亮了“武漢加油”的標語。一時間,韓國溫暖親和的大眾文化魅力指數瞬間上升。

有趣的是,在因疾患而彰顯花樣繁多、氛圍活躍的中日韓民間交流中,韓日兩國既相似又相遠的文化氣質凸現。一個善於各種引經據典、帶出一衣帶水的歷史溫度;另一個則樂於高效直接地發動各路應援,散發著義不容辭的熱度。一個略顯陰柔內斂,另一個則更具剛陽豪放,體現出了相近的歷史審美在經過不同的現實雕刻後,形成的大不相同的民族傳統情緒和表達風格。無意中,倒也成為了讓我們回看交流互鑒的歷史和欣賞美美與共的當下的一次契機。

崔致遠 資料圖片

《南漢山城》海報 資料圖片

《醉畫仙》海報 資料圖片

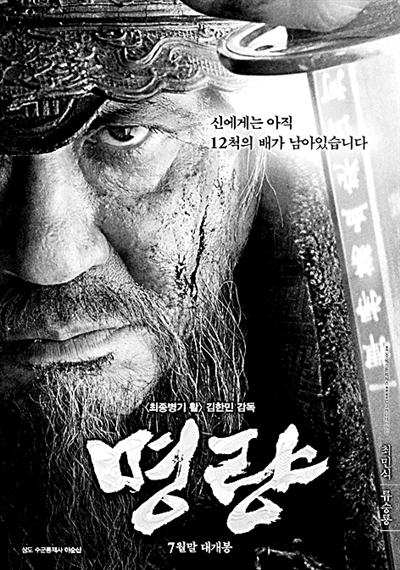

《鳴梁海戰》海報 資料圖片

同圈與破圈

作為歷史上的同圈好友,中日韓三國不僅地理相近、同在東亞圈,而且文化上也同屬漢字文化圈,共享這一文化圈的三大支柱:漢字、儒學和佛教。

漢字傳入朝鮮半島和日本的時間相差不多,都是西元前4世紀到西元前3世紀。據説漢字先傳到朝鮮,再經由朝鮮半島傳入日本列島,因此兩國選擇的漢字範疇高度一致。當時兩國都只有口語,後來才在漢字的基礎上開創了各自的文字體系。西元7世紀,新羅在統一朝鮮半島後,漢字被認定為官方使用的書面語言。而在日本,到了西元7—8世紀的奈良時代和平安時代,漢字也成為了公用文字。

漢字的傳播同時促進了中華文化和思想的普及,儒學和佛教也隨著漢字和書籍被帶到了朝鮮半島和日本。這次日本對武漢支援引發大眾關注的詩句“山川異域,風月同天”便顯現出了漢字與佛教的歷史機緣。而對儒學精神的承襲,韓國可謂虔誠有加,甚至發展至大眾信仰的程度。“儒教”與佛教、基督教、天主教一起,並列為韓國的四大宗教。當然在儒學的發展與傳播中,中日韓三國也對博大精深的儒學精神劃出了不同的“學習重點”,據清華大學哲學系陳來教授分析,中國儒學突出“仁恕”的“仁”,韓國儒學倡導“義節”的“義”,而日本則更重視 “忠勇”的“忠”。所以在這次支援武漢的行動中,韓國展現出的直率高效和人眾心齊,正是與義不容辭的“義節”氣質息息相關的。

同圈的基因與破圈的個性,愈加展現出歷史的玄妙有趣。其實,每個民族都在不斷的同圈與破圈中形成了某種獨特、不自知的共性氣質,它久而久之融入每一個族人的血液裏,長成了類似文化基因一般的存在。尤其在單一民族國家中,這種基因更加牢固,共性心理和審美趨向也更加明顯。比如日本的“物哀”與韓國的“恨文化”。它們從歷史中來,帶著悠久的主流價值觀,同時又不間斷地與“現代”相撞,形成了特殊的民族式錶情達意。

“物哀”情結作為日本的民族審美傳統,在歷史流變中顯示出一脈相承的主導作用。翻譯家葉渭渠先生指出,“物哀作為日本美的先驅,在發展過程中自然地形成‘哀’中所蘊含的靜寂美的特殊性格,成為‘空寂’美的底流。”物哀含義廣泛,簡單説它包含對人、對世相、對自然的感同身受與觸景生情。作為大眾文化心理最直觀和藝術的呈現,物哀情結在日本電影傳統中隨處可見。無論幽玄靜遠的溝口健二還是恬靜簡約的小津安二郎,抑或冷靜克制的是枝裕和,以及唯美傷感的岩井俊二,他們都將靜寂沉斂的物哀情感表達得淋漓盡致。甚至近年來票房最火的新海誠導演,也通過動畫片《天氣之子》和《你的名字》,以唯美精緻的畫面傳遞出愛的悵然若失……當然沒有任何一個民族的文化特性是單一的,武士道精神曾一度代表日本文化中的“剛”性所在,但第二次世界大戰後,日本大眾文化越來越偏向柔性與平和,甚至花美男的最初流行也是從日本娛樂業對男性審美的引導開始的。當然類似重搖滾范兒的電影日本也有,卻一直不是歷史與現代銀幕的主流。

作為打破大眾文化和精英文化的最有力媒介,電影一面迎合著大眾傳統,一面又引領著社會風潮。通過電影,我們甚至可以直接觀看到“歷史”以及歷史背後的民族審美特性。

韓國文化的歷史基因

與日本“物哀”的審美意識和情感表現不同,韓國的傳統民族情緒強調“恨與憾”,這一情感強烈直接,隱含著控訴和願望難以實現的懊惱與惆悵。由於長期夾在中日之間,同時歷史上備受遼、金、蒙古等邊境驚擾,加上近現代屈辱的日本殖民地歷史,恨文化逐漸成為韓民族的一種強烈的文化心理。

韓國學者金烈圭指出,“這不是個別人的情感體驗,而是整個韓民族的‘集體無意識’,是在長期的歷史過程中,蓄積已久的一種大眾化的社會風尚和倫理觀念,它在這一集體中的每個成員身上留下了深刻的烙印,具有所有個體都有的、大體相似的內容和行為方式,它超越了個性的心理基礎,普遍地存在於每一個韓國人身上,屬於一種群體心理”。簡單地説,這種“恨”可能是亡國之恨,可能是民族分裂之恨,也可能是獨裁之恨與社會不公之恨。“恨文化”讓韓國電影中的傷感敘事明顯、控訴無處不在。而話題的沉重總能與大眾的熱烈反響成正比,這一“怪象”恰是創作者對民族傳統情緒“恨與憾”的充分理解與迎合。

除了“恨文化”的心理基因外,韓民族的主流傳統特質中還包括“風流道”精神。韓國的《三國史記》中有這樣的記載——“國有玄妙之道曰風流”。“道”在儒家指的是天地間的至理。在日本的茶道、花道、劍道文化中,“道”被日常化,體現為一種藝術和精神體系。這裡所説的“風流道”正是韓民族遠古氣質在經過時間的流逝和社會文化的發展豐富後,形成的一種民族性格特質和精神體系。根據《後漢書》對“東夷”國俗風土的略記顯示,朝鮮半島先民們的最大特點是“喜群聚飲酒、善歌舞”。加之遠古以來半遊獵半農耕的二元文化結構,使得他們身上少拘束、崇尚生命本體自然衝動的這一特質明顯。而“風流”正是這種意識結構形式體現出來的生命激情。延邊大學潘暢和教授在對韓民族原始意識結構研究中發現,“風流”作為韓國固有思想的核心“是不具有時勢之必須和物質之功利的無我的放縱,是能使全員參與而需遵循秩序和規則的嬉戲,是來自生命本身的歡天喜地、心曠神怡的快樂的噴發”。後來這一樸素的民間信仰經過與中國的儒釋道文化的融合,逐漸昇華為民族文化理念,滲透到了韓國社會生活的方方面面。

“國有玄妙之道曰風流”這句話最初來自被稱為“東國儒宗”的崔致遠撰寫的《鸞郎碑序》一文。崔致遠是中韓兩國歷史上的文化橋梁。他出生於統一新羅時代的西元857年,12歲時就與216名新羅留學生一起,被送到唐朝讀書。7世紀時新羅曾在唐朝的幫助下統一了朝鮮半島,因此很推崇大唐文明,每年派幾百位留學生西渡,不少留學生後來都被朝廷重用。崔致遠便是留唐學者中最知名的文學家和哲學家。他18歲便一舉及第,之後曾在江蘇溧水和揚州為官,才情之高甚至“文章感動中華國”。至今在揚州還有崔致遠紀念館,據説這也是外國人在中國的第一個紀念館。

崔致遠28歲榮歸故里,開始在新羅自上而下地推廣漢文化,尤其難得的是他對“儒釋道”都十分精通。而當時佛教傳入新羅不久,儒和道還比較陌生,在此背景下作為知唐派大學者,崔致遠在“儒釋道”眾多的教誨中選出了與韓國傳統文化“風流道”也就是新羅的“花郎道”精神兩相契合之處,加以推廣。花郎精神指的是新羅真興王時期開始推行的一種類似貴族子弟夏令營的制度,翩翩少年們被集中在一起,翻山越嶺訓練武藝的同時辯論道義、並一起歌舞遊戲,在長時間的相處中去發現可造之才與可用之人。崔致遠在文章中強調了這種固有思想和信仰的開放與和諧,指出了這一民族傳統與中國“儒釋道”精神的某些相似相通之處,因此有結合的可能與必要,為儒學在朝鮮半島的大發展奠定了基礎。值得一提的是,釜山有一個著名景點叫“海雲臺”,類似中國的北戴河,這個頗有詩意的名字就是一千多年前由崔致遠命名的,至今他親筆書寫的碑石依然屹立在釜山海景最美的東柏島上,“海雲”也是崔致遠的號。儒學後來在朝鮮時期成為國教,歷代國王都親自參加孔子的“釋奠大祭”,“禮法”和“義理”逐漸成為韓國社會的兩大價值基準。

韓國著名學者玄相允在《朝鮮儒學史》中指出了儒學的三大功勞:勤學重教、提倡高尚的人倫道德和尊重清廉節度。延續到現代社會依然如此。看過電視劇《天空之城》的觀眾想必都能感受到韓國家庭對子女教育的重視可謂用盡心機。因此“勤學重教”被排在了傳統儒學影響現代社會的第一位。中國社會科學院的金成玉博士曾撰文説,儒家文化與“風流道”精神結合,造就了“韓流”。我十分贊同。歌舞遊戲等不拘小節的奔放情懷在“仁”的基礎上,在“義節”的重點認同中,作出兼具“禮”的盡興展示……這不正是韓流文化得以形式多樣、生命力不斷的表徵與內裏,養分與能量所在嗎。

韓國文化的鏡子

通過以上對韓國文化的歷史基因考察我們發現,“風流道”的文化基因和對“義”的情操推崇,以及“恨”的民族文化心理一起,形成了現代韓國精神的主流。因此無論其民眾日常情感表達,還是文藝作品呈現,剛性文化傾向都較為明顯。他們推崇自由奔放、重義有禮,而且敢於怒懟各種不公,同時民族身份認同感強烈。這些民族精神與共情共感都在韓國電影中得到了淋漓盡致的表現。韓國電影亦因此情感充沛、現實感強烈,深具感染力與辨識度,被稱為韓國文化的鏡子。而韓國性格與韓國美的歷史與現在,也與韓國電影一起走向全世界,讓更多人得以具體感知和了解。

韓國第一部在戛納電影節大獲認可的作品《醉畫仙》(2002)便是有著噴薄而出的、強烈“風流”精神內核的電影。該片通過講述19世紀韓國著名畫家張承業在亂世中不拘一格、放浪形骸地尋求至真藝術境界的一生,關注了在歷史的紛繁蕪雜中野蠻生長並自成一體的韓民族精神。張承業“因畫而生、為畫而死”的純粹與狷狂,透過崔珉植狂氣四濺的表演和林權澤唯美蒼勁的畫面,表現得淋漓盡致。讓觀眾即便隔著銀幕,也能撲面感受到不同於中國和日本的、熾熱的另類東方美。

當歷史照進現實,民族身份的何來何往、何去何從顯得愈加生動具體。《南漢山城》(2017)是一部飽含歷史與哲學命題的電影,也是儒學精神在韓國電影中最充分與直接的展現。影片以1636年清軍入侵朝鮮的“丙子胡亂”為背景,講述了朝鮮國王仁祖在冰天雪地的南漢山城被困47天裏發生的故事。是帶領群臣棄明投清、還是困獸猶鬥成為明朝的陪葬?在進退兩難中,主戰派與主和派展開了對“大義大仁”的歷史激辯。寒冷血腥的畫面與坂本龍一的配樂珠聯璧合,將那段左右為難的歷史舊事栩栩如生地展現在現代觀眾面前。大背景大人物的故事,卻通過導演“內熱外冷”的處理,表現得氣質安靜、氛圍激烈,歷史中不斷照進現實的影子,話題張力凸顯。導演黃東赫素來擅長把握題材,前作《熔爐》在我國的認知度很高,豆瓣甚至給出了9.3分的高分。通過這部電影,我們可以看到古代朝鮮和現代韓國對儒家思想和地緣政治不間斷的思考。歷史的價值觀與當下的焦慮再次有意無意地碰撞在一起。

如果説《南漢山城》是對傳統儒學精神中“大義大仁”的思辨,那《鳴梁海戰》就是對“義節”的傳統褒揚。該片目前是韓國票房歷史排名第一位的影片,在2014年暑期檔收穫了超越韓國總人口1/3的1761萬名觀眾。一部古裝戰爭片何以在當代産生如此大的群眾聲勢?其根本原因便在於,李舜臣將軍所代表的民族英雄形象正是韓民族千百年來對“義節”精神的最典型詮釋——精忠赤誠、甚至舍生取義。當然金漢珉導演對“民族大義”的表現生動而豐富,從人物的刻畫到水的展現以及戰爭的場面都十分有看頭,尤其攻克了電影特效中最難表現的“水”,令影片完成度飆升。加之當年韓國政壇混亂,令韓國觀眾“恨”從心起,由衷地想要通過電影集體表達對民族大義的歷史偶像李舜臣將軍的懷念。

歷史打造了現在,現在又通過電影走進歷史,鞏固或更新著傳統。對“義”與“身份”的追問,正是民族審美的追根溯源與反思。在這三部電影當中,我們不僅能看到韓國情操與民族美的具體呈現,還能將之作為文本,分析其剛性文化的歷史基因以及“歷史記憶點燃當下情懷”這一現象背後的文化密碼。韓國人每年平均去電影院4.2次,保持著世界觀眾的最高紀錄,他們對電影的熱愛以及對自己文化的高度認可(韓國歷史票房的前三位都是本土片,前十位中只有三部好萊塢電影)由此可見一斑。同時韓國電影80%來自原創,而且頻獲各大電影節獎項,展現出超強的生命力。因此從某種意義而言,看韓國電影是了解韓國文化的最便捷與凝練的途徑。更有趣的是,風流道的文化基因,令韓民族娛樂天性凸顯。而深厚的儒學傳統和悲愴的民族審美情緒,則拉深扯寬了電影表達的內在。這些歷史因素一起,聯手打造了韓國電影國內票房高漲、海外聲名鵲起的現代奇跡。

歷史所賦予的民族記憶與身份認同,已成為現代人血液裏揮之不去的文化基因,左右著我們的情感表達與審美觀。類似以上追尋民族身份、探討大義並不忘風流氣韻的韓國電影為數眾多,他們在迎合了韓民族集體情緒的同時也讓人重新審視當下,甚至成為重看歷史的契機。通過歷史、透過現實、經過電影,我們感悟到了獨特的韓國之美。同時,我們通過了解鄰居,也更加了解到了自己。

新聞推薦

- 2024年中秋節假期國內出遊1.07億人次2024-09-19

- 填補月背研究歷史空白 嫦娥六號月球樣品成分揭秘2024-09-19

- 共享發展機遇 共創美好未來——寫在“920·就愛你”第五屆海峽兩岸電商購物節開啟之際2024-09-19

- “一起來聊遼——兩岸媒體看遼寧”新聞交流活動走進丹東2024-09-19

- 融合傳播 共創新局 兩岸媒體瀋陽行奏響沈臺交流最強音2024-09-19

- 福建省臺聯組織開展“鄉親相愛一家人”臺胞中秋聯誼活動2024-09-19