- 政策信息如何不引發誤解誤讀?

原標題:真知“拙”見③丨政策信息如何不引發誤解誤讀?

政策信息發佈往往關乎國計民生。政策內涵被擴大或者外延被延伸,都可能引發公眾的誤解誤讀。互聯網上“政策焦慮症”的蔓延,不利於政策信息的正確傳達。怎樣解讀政策才能不引發誤解誤讀?

“5分鐘讀完一本名著”“3分鐘看完一部電影”“10分鐘帶你了解歷史”等“碎片化閱讀”産品,在互聯網上越來越受到大家的追捧。究其根源,這種社會現象直擊人們求知的痛點:第一,渴望獲取知識;第二,不願花時間去閱讀。“碎片化閱讀”讓公眾有了知識的獲得感,但是散亂無序的閱讀方式,讓信息本身的內在邏輯遭到了破壞。互聯網帶來的閱讀習慣的改變使得信息內容生産主體越來越多地通過重要論述摘編、關鍵詞詮釋、稿件拆條等方式來快速解讀政策信息。

發佈任何一項有關公眾切身利益的政策信息,都會備受關注。對於公眾來説,符合切身利益或是贊成決策時,大都會積極維護;一旦出現不符合自身利益或是不贊成決策,部分人就會如同“皇帝的新裝”或者是“庸人自擾”般,利用各種碎片化信息解讀,讓政策“符合”其自身意願,並通過互聯網的傳播重新進行意義構建,讓政策信息內涵被擴大或者外延被延伸,進而造成誤解誤讀。

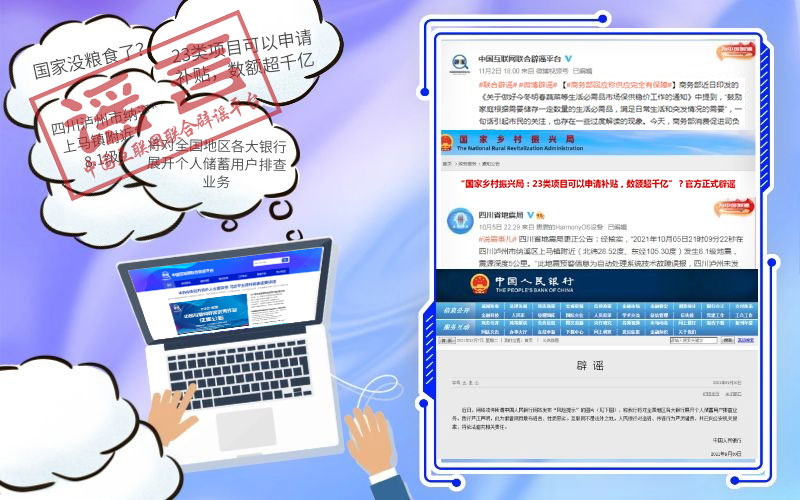

今年以來發生的政策謠言及相關部委辟謠信息

2021年11月1日,商務部例行文件《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到:“鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品”。此“關鍵信息”經“提煉”後在網上迅速擴散,引起網友熱議及猜測。其中,“擔心糧食不夠”等誤解誤讀信息引發市場連鎖反應,部分公眾出現非理性消費行為。以此同時,關聯猜測“兩岸要開戰”更是導致山西、遼寧、安徽等多地出現所謂“人武部給預備役退伍軍人發召回短信”等謠言,引起兩岸民間關切,促使相關部門陸續回應,主動發佈辟謠信息。

從這則例行文件被誤解誤讀事件中可以發現:公眾誤解誤讀政策,主要是為了符合自身“心理預期”,在對政策的恐慌擔憂或是希望期盼中重新進行意義構建,尋求所謂的事實與真相。

政策內涵透明方可避免誤解誤讀

實質上,國務院辦公廳分別在2016年、2018年對於如何正確解讀政策已作出規定。2016年發佈的《〈關於全面推進政務公開工作的意見〉實施細則》中指出:解讀政策時,著重解讀政策措施的背景依據、目標任務、主要內容、涉及範圍、執行標準,以及注意事項、關鍵詞詮釋、惠民利民舉措、新舊政策差異等,使政策內涵透明,避免誤解誤讀。

《2018年政務公開工作要點》提出:要加強制度建設,落實信息發佈的主體責任,主要負責同志要履行好重大政策“第一解讀人”職責,通過積極參加國務院新聞辦新聞發佈會、國務院政策例行吹風會等方式,深入解讀政策背景、重點任務、後續工作考慮等,及時準確傳遞權威信息和政策意圖。對一些專業性較強的政策,牽頭起草部門要注重運用客觀數據、生動實例等,進行形象化、通俗化解讀,把政策解釋清楚,避免誤解誤讀。

媒介選擇是公眾信息獲取不對稱的原因

政策解讀是為了解決政策信息獲取不對稱的問題,政策解讀的不權威、不規範、不適宜,均會引發公眾的誤解誤讀,形成網絡輿情或滋生謠言。因此,加強政策解讀的權威性、規範性和適宜性,從源頭上做好“無謠先防”至關重要。在面對已經發生的政策誤解誤讀,需要及時有效進行引導,權威有力辟謠。

“聰者聽于無聲,明者見於無形。”在政策信息發佈及解讀時,應提高預見能力,見微知著,防微杜漸。唯有如此,才能有效防範,應對和化解政策誤讀誤解帶來的諸多風險。(孫茜)

尊崇英雄、緬懷英烈、捍衛歷史,是全社會的共同責任。下一期,我們一起聊聊《如何破除侮辱誹謗英烈的不良言論?》。