- 吉林省2017年環境狀況公報

- 吉林日報 2018-06-05 08:44:02

根據《中華人民共和國環境保護法》有關規定,現將吉林省2017年環境狀況公報彙報如下:

2017年,吉林省以習近平總書記新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神及對生態文明建設的重要指示要求,緊緊圍繞吉林省委、省政府安排部署,以中央環保督察為契機,大力推進治污減排攻堅,持續強化環境監察執法,深入實施環保制度改革,切實加大生態保護力度,為建設“美麗吉林”提供堅實保障。

2017年,全省環境品質狀況如下:環境空氣品質持續改善,9個市(州)政府所在地城市環境空氣品質優良天數比例為83.3%,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧年均濃度均達到國家環境空氣品質二級標準,可吸入顆粒物(PM10)和細顆粒物(PM2.5)年均濃度同比持續下降;主要江河水環境品質、主要城市集中式飲用水源地水質基本保持穩定,主要湖泊(水庫)水質狀況良好,全省水質環境狀況總體上保持穩定,同比無明顯變化;城市聲環境品質總體略有好轉。

一、環境品質

(一)環境空氣品質

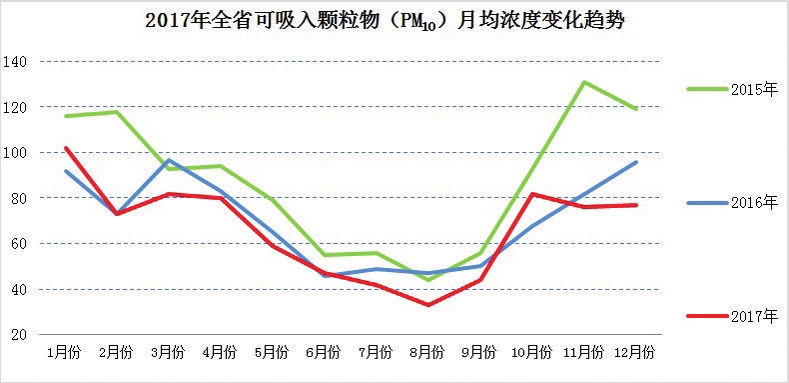

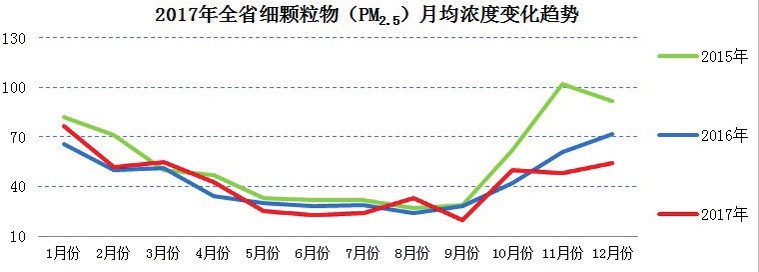

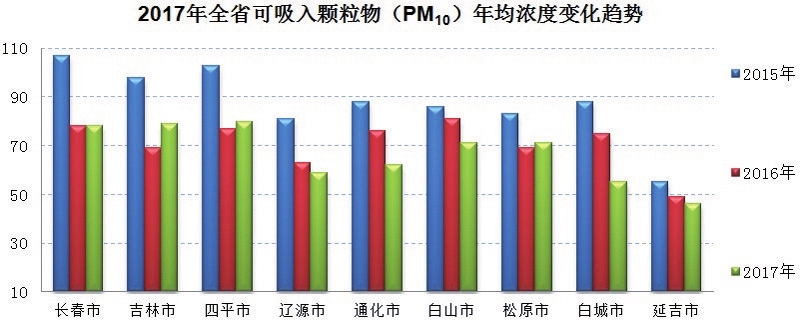

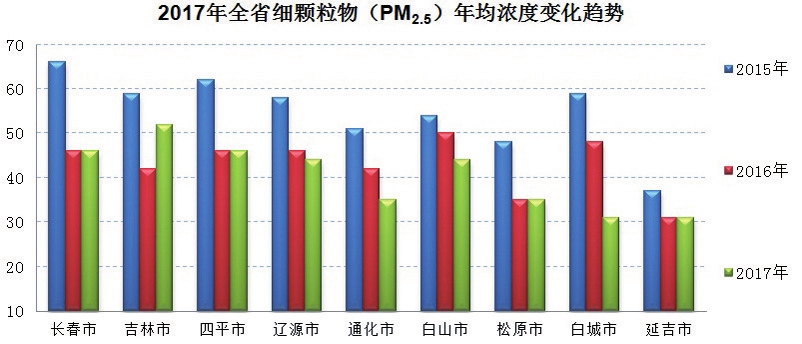

通過近三年的環境空氣品質監測數據表明,吉林省的環境空氣環境品質得到了持續改善。2017年,全省9個市(州)政府所在地按《環境空氣品質標準》(GB3095-2012)開展監測和評價,城市空氣環境品質優良天數比例為83.3%,同比提高了1.3個百分點;可吸入顆粒物(PM10)年均濃度為67微克/立方米,同比下降5.6%;細顆粒物(PM2.5)年均濃度為40微克/立方米,同比下降7.0%;二氧化硫年均濃度為20微克/立方米,同比下降13.0%;二氧化氮年均濃度為28微克/立方米,同比持平;一氧化碳95百分位濃度為1.7毫克/立方米,同比上升6.3%;臭氧8小時90百分位濃度為135微克/立方米,同比下降1.5%。

(二)酸雨

2017年,全省城市降水pH年均值為6.67,呈中性。參與監測的15個城市降水pH均值在4.15-7.65之間,最低均值出現在圖們市,最高均值出現在白山市。在全省採集有效降水樣品中,pH均值<5.6的樣品有20個,佔2.24%。其中,圖們市19個,吉林市1個,圖們市仍是酸雨頻發區。全省出現酸雨的城市佔城市總數的13.33%,同2016年比較相持平。城市降水中,陰離子以硫酸根和硝酸根為主,濃度分別為3.34mg/L和2.29mg/L。陽離子以鈣離子為主,濃度值是2.56mg/L。全省無鹼性降雨樣品發生。

(三)水環境品質

1.飲用水源

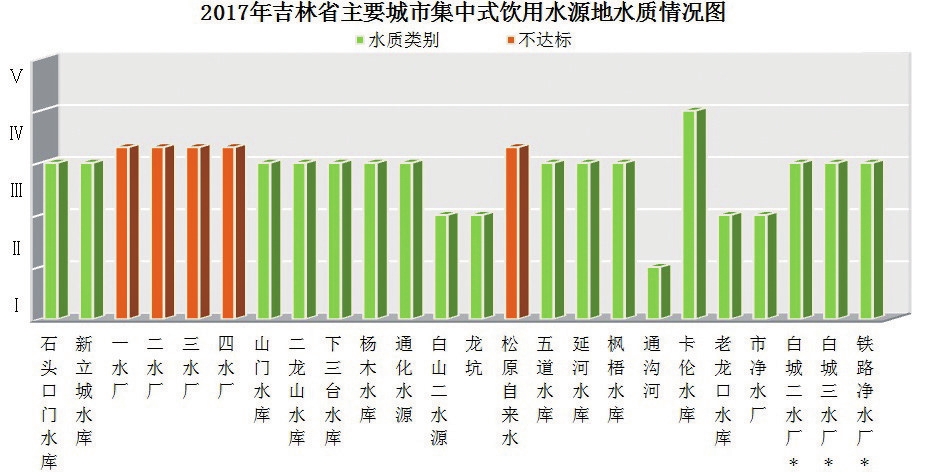

全省飲用水以集中式供水為主,2017年,全省14個主要城市共24個集中式飲用水源地,其中地表水源地21個,地下水源地3個(*);水質狀況分別為:Ⅰ類水質的水源地1個、Ⅱ類水質的水源地4個、Ⅲ類水質的水源地13個、Ⅳ類水質的水源地1個,不達標水源地5個;同比,排除汛期洪水災害影響,整體情況基本保持穩定。

2.湖泊(水庫)

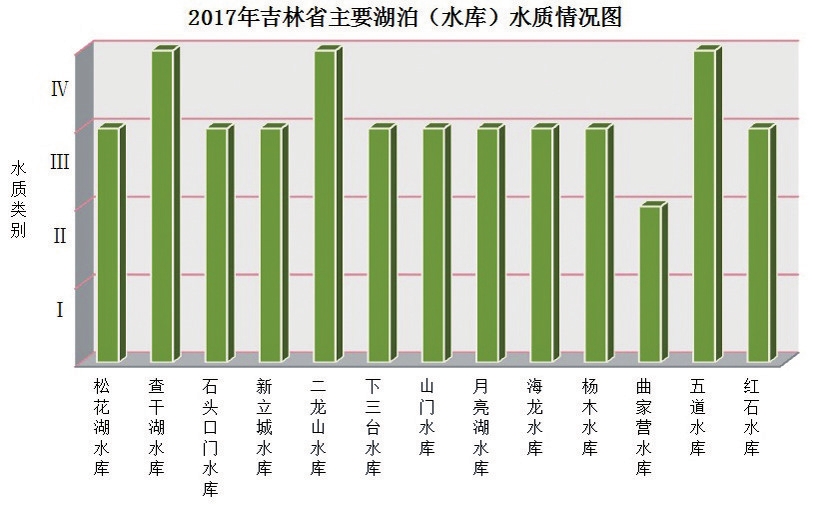

2017年度,全省13個湖泊、水庫中,曲家營水庫水質為Ⅱ類,水質狀況為優;松花湖水庫、新立城水庫、石頭口門水庫、月亮湖水庫、紅石水庫、山門水庫、下三台水庫、海龍水庫和楊木水庫等9個水庫為Ⅲ類水體,水質狀況為良好;查幹湖水庫、五道水庫、二龍山水庫為Ⅳ類水體,水質狀況為輕度污染。

同2016年相比較,查幹湖水庫水質好轉,五道水庫和二龍山水庫水質下降,其它水庫水質保持穩定,水質類別無變化;松花湖水庫、新立城水庫、月亮湖水庫、山門水庫、下三台水庫、楊木水庫和曲家營水庫等7個水庫處於中度營養狀態;石頭口門水庫、五道水庫和二龍山水庫等3個水庫處於輕度富營養狀態。

3.主要江河水環境品質

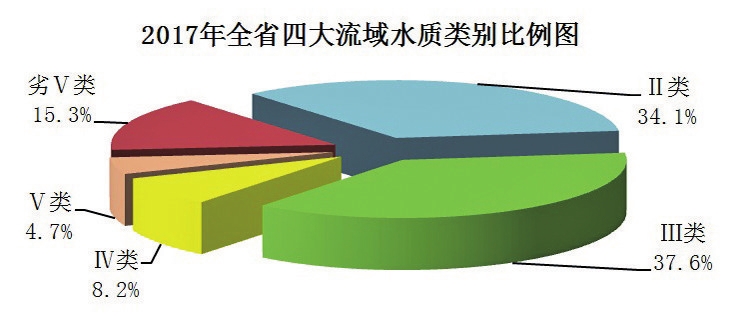

2017年,全省41條江河,85個國控監測斷面水質評價結果如下:Ⅱ類水質監測斷面29個,佔34.1%,同比無變化;Ⅲ類水質監測斷面32個,佔37.6%,同比上升4.7%;Ⅳ類水質監測斷面7個,佔8.2%,同比下降2.4%;Ⅴ類水質監測斷面4個,佔4.7%,同比無變化;劣Ⅴ類水質監測斷面13個,佔15.3%,同比下降2.3%。

松花江流域在吉林省境內共監測了二道松花江、松花江幹流等27條河流,共計47個監測斷面。其中,Ⅱ類水質監測斷面12個,佔25.5%;Ⅲ類水質監測斷面23個,佔48.9%;Ⅳ類水質監測斷面3個,佔6.4%;Ⅴ類水質監測斷面1個,佔2.1%;劣Ⅴ類水質監測斷面8個,佔17.0%。達到本年度水質控制目標的斷面有43個,佔91.5%。

松花江幹流10個監測斷面為Ⅲ類水質,水質狀況良好,全部達到水質控制目標的要求;出吉林省入黑龍江境的松林斷面始終保持為Ⅲ類水質,水質狀況良好,達到本年度水質控制目標要求。

圖們江流域共監測6條河流,共計13個監測斷面,全部斷面均達到本年度水質控制目標的要求,達標率為100.0%。其中,Ⅱ類水質監測斷面1個,佔7.7%;Ⅲ類水質監測斷面8個,佔61.5%;Ⅳ類水質監測斷面4個,佔30.8%。

圖們江幹流5個監測斷面中,Ⅲ類水質監測斷面3個,佔60.0%;Ⅳ類水質監測斷面2個,佔40.0%。所有斷面均達到本年度水質控制目標的要求。

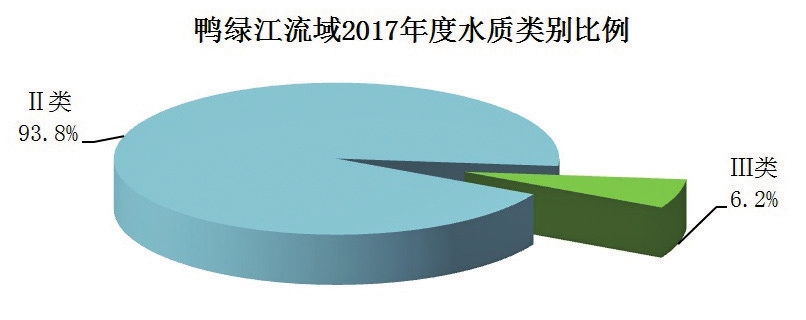

鴨綠江流域共監測4條河流,共計16個監測斷面,全部達到本年度水質控制目標的要求,達標率為100.0%。其中,Ⅱ類水質監測斷面15個,佔93.8%;Ⅲ類水質監測斷面1個,佔6.2%。總體水質狀況良好。

鴨綠江幹流自二十三道溝、綠江村至老虎哨等11個監測斷面均為Ⅱ類水質,水質狀況為優。

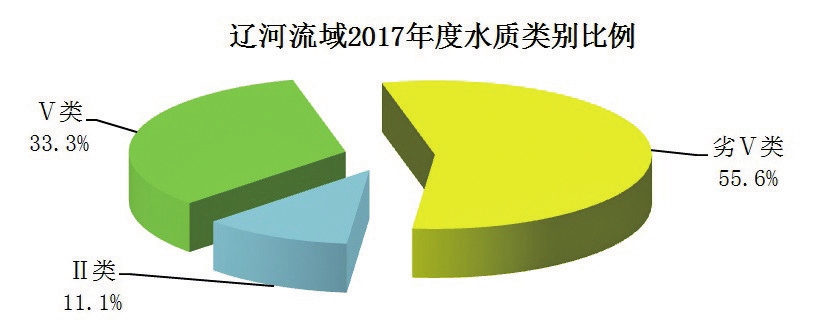

遼河流域在吉林省境內共監測了4條河流,共計9個監測斷面,達到本年度水質控制目標的斷面有2個,達標率為22.2%,總體水質較差。其中,Ⅱ類水質斷面1個,佔11.1%;Ⅴ類水質斷面3個,佔33.3%;劣Ⅴ類水質斷面5個,佔55.6%。

遼河干流7個監測斷面中,遼河源斷面為Ⅱ類水質,水質狀況優,達到水質控制目標要求。攔河閘、周家河口和四雙大橋斷面為Ⅴ類水質,屬於中度污染,未達到水質控制目標要求。西遼河大橋、河清和城子上斷面為劣Ⅴ類水質,屬於重度污染。

4.跨省界水環境品質

松花江流域與黑龍江省交界的由黑龍江入吉林省的嫩江白沙灘、由松原市入黑龍江省前的松花江幹流松林、由敦化市入黑龍江省前的牡丹江大山、由舒蘭市入黑龍江省前的細鱗河肖家船口等4個監測斷面的水質類別均為Ⅲ類,水質狀況為良好。

遼河流域與外省交界的4個監測斷面中,由雙遼市入遼寧省前的東遼河干流四雙大橋斷面為Ⅴ類水質,屬於中度污染,主要污染指標為氨氮、生化需氧量和化學需氧量;由內蒙古自治區入雙遼市的西遼河干流西遼河大橋斷面為劣Ⅴ類水質,屬於重度污染,主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和氟化物;由梨樹縣入遼寧省前的招蘇臺河六家子斷面為劣Ⅴ類水質,屬於重度污染,主要污染指標為氨氮、生化需氧量和化學需氧量;由四平市入遼寧省前的條子河林家斷面為劣Ⅴ水質,屬於重度污染,主要污染指標為高錳酸鹽指數、生化需氧量和氨氮。

鴨綠江流域由通化市入遼寧省前的渾江幹流民主斷面為Ⅱ類,水質狀況優。

(四)聲環境品質

1.城市區域噪聲

全省9個地級以上城市按《聲環境品質標準》(GB3096-2008)進行監測評價,區域環境噪聲晝間等效聲級平均值為52.6dB(A),同比降低1.7dB(A)、下降了3.1%。其中,白山市晝間區域聲環境品質為一級水準,佔監測城市11.1%;長春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、松原市、白城市等7個城市晝間區域聲環境品質為二級水準,佔77.8%;延吉市城市區域聲環境品質為三級水準,佔11.1%。

2.道路交通噪聲

全省9個地級以上城市晝間監測道路交通幹線906.6公里,其中超標路段243公里,佔監測總長度26.8%。城市道路交通噪聲晝間平均等效聲級為67.3dB(A),同比提高1.1dB(A)、上升1.7%。

3.功能區噪聲

全省9個地級以上城市共對110個點位開展功能區噪聲監測。城市療養區、居住區、混合區、工業區、交通幹線兩側區域和鐵路幹線兩側區域等功能區晝間噪聲平均達標率分別為100.0%、73.9%、79.1%、95.6%、94.9%和93.1%,夜間噪聲平均達標率分別為100.0%、50.6%、75.2%、76.4%、44.9%和47.2%,各類城市功能區聲環境品質晝間達標率均高於夜間。

(五)生態環境

2017年全省生態環境品質等級為“良”,生態環境狀況屬於良好狀態。從空間分佈來看,吉林省生態環境品質具有東部好于西部。同2016年相比較無明顯變化。

(六)固體廢物

全省一般工業固體廢物産生量4640.10萬噸,貯存量為1267.38萬噸,綜合利用量2081.49萬噸,處置量為1321.05萬噸;危險廢物産生量為178.72萬噸,貯存量為32.65萬噸,綜合利用量91.70萬噸,處置量為80.71萬噸。

全省批准移入危險廢物25980噸,批准移出危險廢物74980.12噸,移出總量大於移入總量。全省批准移入危險廢物同比增加16076.2噸,批准移出危險廢物同比增加50072.12噸。

(七)輻射環境

全省輻射環境品質總體狀況良好。全省環境γ輻射空氣吸收劑量率自動監測結果年均值範圍為63.6-120.8nGy/h,在吉林省本底水準範圍52.3-160.7nGy/h內,未見異常;全省主要河流放射性核素濃度監測、土壤中天然放射性核素含量監測、主要城市典型環境和典型污染源外環境電磁輻射監測結果未見異常。全年未發生輻射事故。

三、措施與行動

2017年,吉林省委、省政府高度重視生態文明建設,統籌謀劃了生態環境保護與防治工作。以落實中央環保督察內容為切入點,通過建立春秋兩季秸稈禁燒網格化監管體系、修訂省市兩級重污染天氣應急預案、完成工業集聚區污水處理設施及污染源自動監控裝置、簽定“十三五”土壤污染防治目標責任書啟動土壤污染狀況詳查、開展“三區”整治和“綠盾2017”專項行動等一系列措施,有力推進了大氣、水、土壤“三個十條”的貫徹落實,解決了各項突出環境問題。

(一)大氣污染防治

深入貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》和《吉林省清潔空氣行動計劃》,突出抓好“冬病夏治”和“秋冬季百日攻堅”,使全省可吸入顆粒物(PM10)年均濃度較2013年同期下降了14.1%,細顆粒物(PM2.5)年均濃度較2015年下降27%,超額完成了《大氣污染防治行動計劃》確定的空氣品質改善目標。不斷強化煤煙型污染治理,全省累計淘汰燃煤小鍋爐6329台,淘汰比例為97.6%。深入推進燃煤機組超低排放改造,全省43台20萬千瓦以上機組改造完成32台,佔全省總裝機容量的比例達60%以上。積極推進黃標車淘汰,全省累計淘汰黃標車32.7萬輛,淘汰比例達91%,達到了國家的考核要求。深入開展秸稈禁燒和綜合利用,在春秋兩季組織開展秸稈禁燒專項行動,建立了全覆蓋的網格化監管體系。積極參與推進秸稈“五化”和“收、儲、運”體系建設,全省秸稈綜合利用率達77%以上。積極有效應對重污染天氣,修訂了省級重污染天氣應急預案,組織各地修訂了本地應急預案,形成了全省統一的應急預案體系。

(二)水污染防治

深入貫徹落實《水污染防治行動計劃》和《吉林省清潔水行動計劃》,突出抓好重點流域水環境品質改善,持續推進水污染防治重點工作落實,使全省重點流域國家考核斷面優良水體比例同比提高10.5%,劣Ⅴ類水體比例同比下降2.08%;積極推進重點工程項目建設,實施松花江環境治理工程項目98個,完成投資31.41億元,實施清潔水體工程項目建設,完成64個,完成投資32.04億元;加大水污染防治資金扶持力度,全省投入水污染防治資金6400萬元,用於治理劣Ⅴ類水體和改善主要支流水體;推進水污染防治重點工作進展,完成黑臭水體治理81個,完成比例為83.5%,完成工業集聚區污水處理設施建設65家,完成比例為89%,“十小”企業36家全部完成關閉或搬遷,完成關閉和搬遷的養殖場(小區)和養殖專業戶261個,完成比例為14.15%,完成規範化建設的飲用水源50個,完成比例為86.28%,完成地下油罐的更新改造的1061家,完成比例為46.15%。

(三)土壤污染防治

貫徹落實《土壤污染防治行動計劃》,開展農用土地土壤狀況詳查,公佈土壤污染重點監管企業名單。開展危險廢物規範化管理督查考核,對全省160家企業進行現場檢查,深入查找企業環境風險點,強化危險廢物規範化管理,切實提升監管工作水準,有效降低了固廢領域環境風險。

(四)農村環境綜合整治

加快實施農村環境綜合整治,安排資金3898萬元,其中,中央專項資金898萬元,省級專項資金3000萬元,針對農村生活污水處理、生活垃圾處理、畜禽糞便綜合利用和農村飲用水保護進行環境綜合整治,全省37個縣區、150個行政村、10.1萬人受益,農村人居環境進一步改善。全面防治農村畜禽養殖污染,全省4019個備案的畜禽規模養殖場(小區)中,3028個配套建設了養殖廢棄物處理設施,佔比達到75.3%,同比提高2.3個百分點。

(五)生態環境保護

按照國家新的要求,修改形成《吉林省生態保護紅線劃定方案(初稿)》。推動吉林省空間規劃試點地區長春市率先完成了生態保護紅線劃定工作,為吉林省全面完成空間規劃試點工作奠定基礎。生態保護紅線監管平臺投入試運行。全省重點區域生態環境綜合整治工作按期結束,推動各推進組完成對25個自然保護區域、18個礦區和17個集中式飲用水水源保護區生態環境綜合整治工作的驗收,並向省政府提交了驗收總結報告。推動通化縣獲得環保部全國第一批生態文明建設示範縣命名,組織完成通化市東昌區、二道江區、長春市蓮花山旅遊開發區生態市、縣(區)創建的規劃論證和輝南縣創建的技術評估工作,完成了安圖縣、和龍市省級生態縣以及30個省級生態鄉鎮和73個省級生態村的驗收、命名工作。印發《吉林省環境保護廳關於認真學習貫徹中辦國辦關於甘肅祁連山國家自然保護區生態環境問題通報的通知》,組織各地認真學習貫徹落實通報精神,加強全省自然保護區監督管理。認真貫徹落實國家“綠盾2017”自然保護區監督檢查專項行動要求,聯合省國土廳、省水利廳、省林業廳、省畜牧局組織開展全省省級以上自然保護區監督檢查專項行動,進一步加大保護區內生態環境問題的排查、整改力度,指導保護區建立問題整改臺賬,嚴格落實銷號制度,順利通過國家巡查驗收工作,巡查組對吉林省專項行動工作予以高度評價。編制完成《長白山生物多樣性保護優先區域保護規劃》和《松嫩平原生物多樣性保護優先區域保護規劃》。完成全省生態環境五年變化調查與評估(2011-2015年)工作,調查與評估結果為吉林省生態文明建設決策部署提供有力依據。

(六)環境執法

省環境保護廳與省公安廳通過環境保護司法銜接機制,持續開展聯合打擊環境違法犯罪專項行動,全年共查處環境違法案件3209件,同比增長2.36倍,處罰金額14933.88萬元,同比增長1.34倍,移送公安機關案件144起,有力地打擊了環境違法犯罪行為。

進一步加強環保、公安部門聯動,連續3年在全省範圍內開展打擊環境污染違法犯罪專項行動;開展環境損害司法鑒定制度體系建設;啟動開展為期一年、覆蓋全省的環保駐地式監察;對10個重點行業實施工業污染源全面達標排放計劃;開展納污坑塘環境問題排查整治、重點流域環境違法行為專項整治、地下水環境保護執法專項行動、火電和造紙行業排污許可證執法檢查及污染源自動監控專項執法行動等5項專項行動;認真開展糾紛排查化解工作,全省各級環保部門共接辦各類環境信訪案件19207件,辦結率約為97%。

(七)生態環境監測網絡建設

按照《吉林省生態環境監測網絡建設實施方案》要求,圍繞生態環境監測網絡重點任務內容,積極協調組織開展相關工作。相繼完成了由1136個點位構成的土壤環境品質監測網絡建設工作、由2287個點位構成的噪聲環境品質監測網絡建設工作、由13個農業面源污染及15個地膜殘留監測點位構成的農業面源污染監測網絡建設工作,並在194家國控重點排污單位和851家重點排污單位安裝了污染排放在線監測系統。預計到2018年年底前完成72個環境空氣品質自動監測站點、113個水質環境自動監測站點建設及數據傳輸網絡鋪設工作,實現對吉林省生態環境監測要素、行業的全面覆蓋,為生態文明建設提供有力支撐,初步建成天地一體、上下協同、信息共享的全省生態環境監測網絡。

- 編輯:杜偉

-

- 看長春新區知識産權如何賦能科技創新

- 2023-10-28 18:20:46

-

- 中國高校田徑科研論文報告會在長春召開

- 2023-04-09 16:30:13

-

- 長春汽開區召開2022年度工作大會

- 2022-02-13 15:26:50

-

- 第五屆吉林國際冰雪産業博覽會正式啟動

- 2020-12-27 14:21:33

-

- 第二十四屆長春冰雪節冰雪迎新歡樂季啟幕

- 2020-12-26 14:59:00

-

- 龍井市讓滯銷農産品變熱銷

- 2020-04-02 18:27:16

-

- 延吉市抓實抓細防控培訓 做好開學前準備工作

- 2020-04-02 18:24:59

-

- 長春軌道交通開通支付寶和微信支付購票

- 2020-04-02 16:25:29

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號