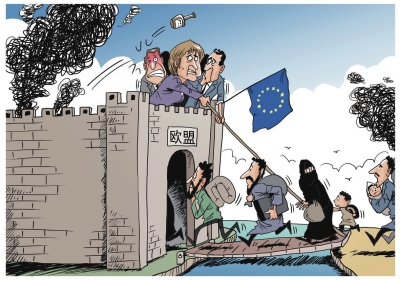

失序的政治,歐洲難民政策何以搖擺

漫畫張建輝

從3歲的敘利亞難民艾蘭·庫爾迪在土耳其海灘遇難的照片激發普遍的同情心和責任感,到跨年夜科隆、蘇黎世、赫爾辛基等歐洲城市發生大規模性侵案件及數百起攻擊難民事件,其間僅僅隔了4個月。剛剛進入2016年不久,德國就表示將修改法律,對在德國犯罪的難民和避難申請者實行更嚴格的處罰,瑞典、丹麥等國相繼宣佈實施邊境管控。

表面看,歐洲難民政策面臨的困局來自新近發生的大規模衝突事件,但這只是外因。此前歐洲放鬆難民政策,被簡單視作歐洲傳統政治價值觀的彰顯,這並非全部事實。今天歐洲開始收緊難民政策,被視作社會治安壓力的反應,同樣如此。在歐洲難民政策的寬與緊背後,實際上涉及歐洲難民政策的政治與經濟考量,其一體化制度設計的缺陷和國際秩序觀的局限。掃描這些層面,才能找到歐洲難民政策出現逆向變化的內因。

難民政策出發點不只傳統人道觀

增加勞動人口,當然不是德國等歐洲國家積極吸納難民的主要原因,但經濟考量無疑是決策的重要組成部分,各國不會只算政治賬、道義賬。

4個月前,當德國、英國、意大利、奧地利、西班牙等國紛紛敞開國門,歡迎那些經地中海涌向歐洲的難民,提供經濟援助,給予他們難民身份,並幫助其中一些人找到工作崗位時,“道義上的責任”確實是促使這些國家做出這種決策的一個關鍵因素。

所謂“道義上的責任”來自兩個方面:其一,是歐洲傳統的人道主義價值觀念,要求政治家們面對艾蘭·庫爾迪和其他數以百計死於途中的難民這樣的悲劇不能袖手旁觀。其二,是歐洲經濟一體化體系的要求。難民們首先抵達的歐洲國家是希臘、意大利和匈牙利,這些國家要麼債務危機仍未消除,要麼缺乏足夠的經濟實力。假如其他歐洲國家不施援手,難民潮就可能引發新的危機,為歐洲經濟復蘇蒙上新的陰影。這樣的事在希臘債務危機發作期間已經反復上演,甚至導致歐元區一度面臨解體危險。對於默克爾等主張歐洲一體化的政治家來説,保持歐元區和歐盟整體性,讓之前援助希臘的資金不致落空非常必要。

還要看到,歐美國家從不諱言難民對於本國經濟的促進作用。美國越戰後大量吸收南越難民的歷史表明,接收難民雖然會增加社會治安等挑戰,但也具有延緩接收國老齡化速度,提供新勞動力的正向作用。歐洲媒體就認為,默克爾之所以選擇向難民打開國門,解決迫在眉睫的人口下降問題是考量因素之一。由於適齡勞動人口下降,德國的撫養比正在急劇攀升。為此,有專家建議,在私營部門未必願意接收難民為新僱員的情況下,德國政府可以出面吸收部分難民,讓他們參與公共基礎設施項目,從而帶動經濟發展。

增加勞動人口,當然不是德國等歐洲國家積極吸納難民的主要原因,但經濟考量無疑是決策的重要組成部分,各國不會只算政治賬、道義賬。而跨年夜的騷髮發出的警示是,基於文化傳統、難民素質等因素,將難民培養成合格的勞動者將付出很高成本。極端宗教主義者已混入難民營的傳言,又預示了治安和反恐的成本會急劇上升,這削弱了吸收難民的正面經濟意義,使實施寬鬆的難民政策,有可能只剩下宣示人道主義政治觀這點價值。複合型政治經濟目標不能實現,收緊難民政策也就變得順理成章。這才是歐洲難民政策先寬後緊的主要原因。

一體化缺陷成難民政策障礙

迄今為止,歐洲一體化機制中既缺少對經濟危機的應對設計,也缺少對難民潮這樣的政治和社會危機的應對設計。

在歐洲開始放寬難民政策時,歐洲內部就已經認識到,光靠國家行為很難合理安置難民,整個歐洲必須採取統一行動。但是,由於歐洲各國經濟發展存在顯著差異,對待難民、移民傳統不同,加之不同國家受難民潮衝擊程度不同,從一開始,接收難民潮就陷入了少數時候聯合行動,多數時候各自為戰的被動局面中。

為改變這種情況,歐盟和歐元區一度提出按照配額制度吸收剩餘難民的應急機制,並制訂了可以量化的配額標準,將各國的人口規模、GDP總值、收到避難申請數量和失業率4項,換算為40%、40%、10%和10%的佔比,以此決定哪些國家應該多接收難民,哪些國家可以減輕負擔。但是,這個權宜之計在當時就遭到了法國等多個歐洲國家的反對。根據這個配額標準,法國作為歐洲大國顯然需要接收更多難民,但剛剛遭受恐襲之痛、社會內部已經出現族群分裂傾向的法國無意也無力再承擔更多責任。法國的立場引發了不少歐洲國家的呼應,這讓歐洲統一接收難民的機制變得形同虛設。

更大的問題在於歐洲一體化機制當中。歐洲一體化的主要表現是建成了歐元區,為歐盟成員國制訂了財政赤字不能超過GDP的3%的警戒線和申根協定。儘管這些成果代表了當今區域一體化的最高水準,但迄今為止,歐洲一體化機制中既缺少對經濟危機的應對設計,也缺少對難民潮這樣的政治和社會危機的應對設計。在歐洲債務危機爆發前後,包括德、法在內的歐盟主要國家就曾多次突破3%的赤字警戒線,讓這條財經紀律變得可有可無。債務危機還導致越來越多的人對歐盟和歐元區持懷疑態度。英國將最遲于明年、最早在今年就對是否退出歐盟進行全民公投,希臘不止一次將退出歐元區作為與援助方的籌碼,對歐洲一體化進程態度最堅決的德國,內部也出現了德國主動退出歐元區,不再充當經濟落後國家“金主”的呼聲。這都體現了歐洲一體化進程的孱弱。

在歐洲難民潮出現後,連運行最穩定的申根協定也開始動搖。不少國家理直氣壯地在邊界拉上了鐵絲網,開始著手準備遣返不是來自敘利亞等戰爭國家,而是來自巴爾幹地區科索沃、阿爾巴尼亞、黑山等國的難民,但歐盟對此只能聽之任之。有利益共享機制,而缺少危機應對機制,讓歐洲難以找到統一應對難民潮的可行辦法。

固有秩序觀難找治本之策

吸收難民只是治標之策。讓敘利亞儘早熄滅戰火實現和解和平,使難民能夠重返家園,才是應對難民潮的治本之策。

誰都知道,即使歐洲能夠團結起來,按照早先歐盟制訂的配額政策分別吸收難民,也不是長久之計。歐盟各成員國之間工資、福利待遇的顯著差異,決定了一旦難民得以在歐盟落腳,其中很多人勢必向西歐和北歐再度遷移,致使配額政策失去意義。因此,吸收難民只是治標之策。從根本上應對難民潮,必須回到導致難民潮形成的原因上想辦法。

目前歐洲的難民潮,主要來自5年來戰火仍未平息的敘利亞、遭遇IS等恐怖勢力威脅的利比亞和內部不穩定的厄立特裡亞,還有來自歐洲巴爾幹地區和巴基斯坦的難民和非法移民。其中,遭受戰爭災難的敘利亞難民是這股難民潮的主體。顯然,讓敘利亞儘早熄滅戰火實現和解和平,使難民能夠重返家園,才是應對難民潮的治本之策。一些歐洲國家,曾積極參與包括敘利亞在內的中東北非巨變進程中,因此更應作出反思:是否應該調整已經習以為常的積極干預政策,而不是以制止他國的人道主義危機為名,激發更多、更難以控制的人道主義危機。

遺憾的是,迄今為止歐洲還沒有就此作出反思。相反,對於是否是歐美一手造就了難民潮的追問,歐盟目前給出的標準回答是:缺乏民主、法治,還有貧窮,才是歐洲難民危機産生的根源。然而,這個回答顯然不能解釋,為什麼在民主、法治、貧窮這些客觀環境因素沒有發生變化的情況下,進入歐洲的難民1年中就增長了5倍。這次難民潮顯然與以往非法移民的偷渡潮具有本質上的區別。

歐洲內部之所以一直沒有觸碰引發此次難民潮的根本原因,緣于兩個原因。其一是,誰都負不起這麼大的政治責任。如果是跨年夜大規模犯罪事件發生前,政治責任只限于如何合理安置難民,並幫助他們與主流社會融合的話,那麼在犯罪事件不斷發生以後,政治責任就變得格外重大,足以影響各國政治格局。其二是,歐洲仍固守單邊主義式的國際秩序觀,按照美國或自己的價值標準定義干預對象和方式,因此無法找到應對難民潮的根本之策。

難民政策搖擺影響地緣政治

這種搖擺,既讓今後歐洲如何應對難民潮帶來的挑戰走向長期化,也使與之相關的地緣政治事務變得更加混沌。

面對歐洲發生的大規模性侵案件和攻擊難民事件,當下只有兩條路可走。一條路是繼續保持4個月前制訂的寬鬆移民政策,同時對移民嚴格進行背景調查,將不屬於難民標準的非法移民、有恐怖主義背景的難民甄別出來清理出去,以此維護歐洲難民政策的政治正確性,導引寬鬆難民政策實現正向的政治和經濟效應。另一條路是承認目前一些國家關閉邊界,暫停歐洲內部人員的自由遷移政策的合法性,讓各國根據自己的情況決定是否收緊難民政策。

無論從歐洲傳統的政治道義、應負的政治責任還是人口結構和經濟因素考量,選擇第一條路最理想,但是,在大規模衝突事件已經引起歐洲民意極大反彈,歐洲各國無法一致行動的情況下,這條道路實際上已瀕臨關閉。近幾個月以來涌向歐洲的難民急劇增加還表明,歐洲的難民政策越寬鬆,越會吸引難民涌入,因難民産生的種種問題可能越無解。因此,綜合各種因素考量,歐洲各國從4個月前向難民打開大門轉向半關大門,幾乎是現階段的唯一選擇。事實上,根據歐盟的新思路,今後將限制難民在歐洲內部多次遷移,並將遣返不是來自戰亂國家的難民。這意味著,在經歷了一波對難民的歡迎潮後,歐洲將迎來一波遣返潮。

歐洲難民政策趨向保守,不但會影響許多奔向歐洲的難民的人生,還會對地緣政治格局産生重大影響。例如,土耳其把守著難民流向歐洲的南大門,多數難民都經此轉向歐洲,在歐洲難民潮出現前,土耳其已經接收了大約170萬主要來自敘利亞的難民,在黎巴嫩,難民已經佔到總人口的25%。此外,從約旦到巴基斯坦,都接收了相當數量的難民。從減輕歐洲的難民壓力出發,歐洲及美國需要更多考量相關國家的利益問題,特別是處於亞歐關鍵位置的土耳其。在近期土俄戰機危機、敘利亞事務、庫爾德人問題等國際熱點上,歐美採取的立場,除了同屬北約軍事聯盟這一考量之外,不能不説,難民潮也是重要的現實考量。

與地緣政治的緊密捆綁,已經加大了歐洲應對難民潮的複雜性,而新年以來在歐洲的難民群體與當地人之間爆發的衝突,進一步加大了解決難民潮的難度。

這一切顯示出了歐洲政治的失序,也還原了歐洲難民潮的本來面目。正是因為導致難民潮出現的諸多內因無法更改調整,歐洲應對這場二戰後歐洲最大的難民潮,政策搖擺不可避免。而這種搖擺,既讓今後歐洲如何應對難民潮帶來的挑戰走向長期化,也使與之相關的地緣政治事務變得更加混沌。(徐立凡)

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號