老兵王琪返鄉:84歲大哥摸摸他的頭説“你回來了”

澎湃新聞記者袁璐發自陜西咸陽

再過一個月,陜西乾縣薛宅村的土地上,將被果樹的花朵鋪滿,粉紅的,白的,是王琪記憶裏已被淡忘的模樣。

2017年元宵節前一天,他和兒子一家從印度中央邦蒂羅迪村出發,到新德里乘機飛往目的地咸陽——這是他滯留印度54年後首次回國。

1962年,高中畢業後參軍的王琪跟隨蘭州軍區第55師從青海駐地前往印度,參加中印邊境的戰鬥。次年初,工程兵王琪在中印邊界的樹林中迷路,此後被印度軍方以“間諜罪”羈押7年。

在荒僻的山村生活多年,他從未放棄回國的努力。“從當地警察局長到印度總統”,兒子維什努説,父親給印度政府寫了許多信件請求回中國。

在中國外交部和中國駐印大使館的努力下,經與印方交涉,年近八旬的王琪在半個世紀後踏上歸途。

從印度到中國

飛機上,王琪望著舷窗外,沉默不語。只需幾小時,飛機將從印度上空穿過,進入中國境內。

2017年2月11日14點25分,北京,王琪在回咸陽的飛機上望向窗外。 澎湃新聞記者謝匡時圖

2月11日早上,王琪的大哥王致遠六點半起床,準備坐車到咸陽國際機場接機。

“家裏所有人都跑出來迎接他,能來的人全來了。”王琪的堂侄王嘉耿説。人流匯聚在機場候機室,停車場,貴賓室門口。

薛宅村的書記王瑞清西裝革履,手捧一束鮮花站在通道出口迎接王琪;王琪小時候的夥伴、初高中同學不斷打電話詢問王琪的情況。

咸陽市的計程車司機在數天前已經看過王琪的新聞,主動和乘客講起他的故事,“他是在印度以間諜罪被判刑,幾十年了還沒忘記自己的家在哪兒。”

下午兩點左右,王琪曾經所在部隊的排長王祖國圍著一條紅色圍巾出現在機場咖啡廳,他隨身帶了一本部隊的紀念冊。“書裏沒有收錄王琪的信息,但他可以看看其他戰友”。

飛機延誤,下午六點左右,王琪緩慢走出機場。

媒體的鏡頭,家人或陌生人的鮮花涌到他面前,咸陽當天的氣溫只有幾度。小兒子一家外表看起來和印度當地人無異,年幼的孫女還穿著從印度帶來的輕薄單衣,周圍人給她遞上紅色的禦寒外套。

貴賓室裏,王琪見到了84歲的大哥王致遠,兩人緊緊擁抱,“你終於回來了。”王致遠摸著弟弟的頭説,兩人的眼淚都掉了下來。

家人重逢

王琪沒有立即回到四十公里外的乾縣薛錄鎮薛宅村。第二天,他住在村裏的家人一早出發到咸陽市的酒店和他見面。

村頭的橫幅寫著歡迎老兵回家。澎湃新聞記者韋毅圖

王氏家族成員一百三人左右,離家時間太久,見到眾多親人,王琪一時不能認出所有人。家人一一走到他面前自我介紹。

74歲的王順走到他面前問:“你還認得我不?”王琪搖頭。“我是你四弟王順呀。”“記得記得。”眼淚順著臉頰皺紋流下來,兩兄弟抱在一起。

兄弟幾人聊起了彼此的生活狀況:剛從監獄出來沒多久,王琪在村裏做起了生意,生意火旺,引起旁人嫉妒,一次爭執中他被五人圍毆,一條腿被打折。後來年紀太大,沒人願意用他幹活,只能在家中圈養兩頭奶牛。

從和三哥的交談中,王順判定他在印度的日子清貧。“他過得苦。”王順搖著頭説。

五十多年後,82歲的二哥王瑜在酒店房間裏見到了弟弟王琪,他一眼就認出了弟弟,一樣的鼻子,嘴巴,眼睛。只是左眼上方添了一條傷疤,多了些耄耋老人的特徵——頭髮花白,皺紋深陷。

來到中國以後,王琪的兒子維什努註冊了微信,王嘉耿和維什努互加了微信,維什努用英語,王嘉耿不會英語,只能用漢語回復,兩人只得借助軟體的翻譯功能簡單聊天。

前一天下午,侄子王戰軍到達機場接機,只看到了老人頭頂的白髮。“那傢夥,一下子那麼多人,哪見得到人。”他只能回到酒店,幾十個親人,兩人一起輪流進去見見王琪。“哎呀,我沒見過他,因為他走的時候沒我,我是見到人了,抱著他時真的高興。”沒有來得及多説什麼,“眼淚直流”。

王琪19歲的侄孫王松那天第一次見到他。他跑過去,緊緊抱住王琪,“我感覺並沒有我想的那麼生疏,那麼遙遠。”晚飯時候,桌子上擺著幾碗澆湯麵,“爺爺吃得很香,一碗接一碗,他的笑容看起來複雜難懂。”王松在當天的日記中寫下見到王琪的情景。

2月11日晚上,西安的程傑從新聞上得知王琪將回村,第二天一早,他和朋友駕車兩小時,帶著兩瓶陜西本地特産西鳳酒出現在薛宅南村,但並沒見到老人。他又開著車去咸陽,在咸陽的酒店見到了王琪和他家人,並把酒親手送給他。“他的精神很好,陜西話説得也很好。”

但王琪已經記不起年輕時陜西有什麼白酒,他不喝酒,只記得自己年輕時給父親買過一種葡萄酒。“估計是陜西當時一個叫丹鳳葡萄酒廠吧,很有名。”

回到咸陽第二天,王琪理好了頭髮,按照他們鄉里的習俗,“洗一下,理一下”,等待回家。

“失蹤”的弟弟

離家去國五十年了。

在王順的印象中,三哥王琪年輕時高大強壯,高中時愛打籃球,直到進入體校依然堅持這一愛好,後被陜西省體委招去打籃球。

1960年,王琪報名到青海參軍,被分到蘭州軍區第55師工兵營。1962年,中印邊境戰爭打響了。這場戰爭發生在惡劣的自然環境下,不少大規模的衝突都發生在超過4250米的海拔上,中印雙方均存在物流和補給不易問題。

王琪是工程兵,負責修路、修橋和去除路障,以便讓後續部隊順利通過。

他的排長王祖國回憶,部隊開始在蘭州施工,後來到了青海湖邊,此後直接開進西藏。進藏時,“全體從西寧坐敞篷車到達零下20多度的唐古拉山,很多戰士出現了高原反應。”

1962年11月14日,“軍隊發起總攻”,他們當時駐紮在喜馬拉雅山南麓距離前線戰場近百里地的原始森林裏,就在要把他們連隊派上前線排雷的前夕,忽然傳來停戰的消息。

戰爭結束了,部隊準備撤離。但王琪不見了。元旦前一天,部隊的人發現宿舍裏只剩下他的被子褥子、衣物、牙刷等生活用品。

王祖國和營隊三百多人在達旺地區的山上、森林、附近村莊,河流邊找了一個星期,一無所獲,最後無奈撤離。

王祖國讓人把王琪的物品保存下來,以免人回來了,物品遺失。昔日的戰友幾乎每年聚會一次,每次見面,都不免提起“失蹤”的王琪。

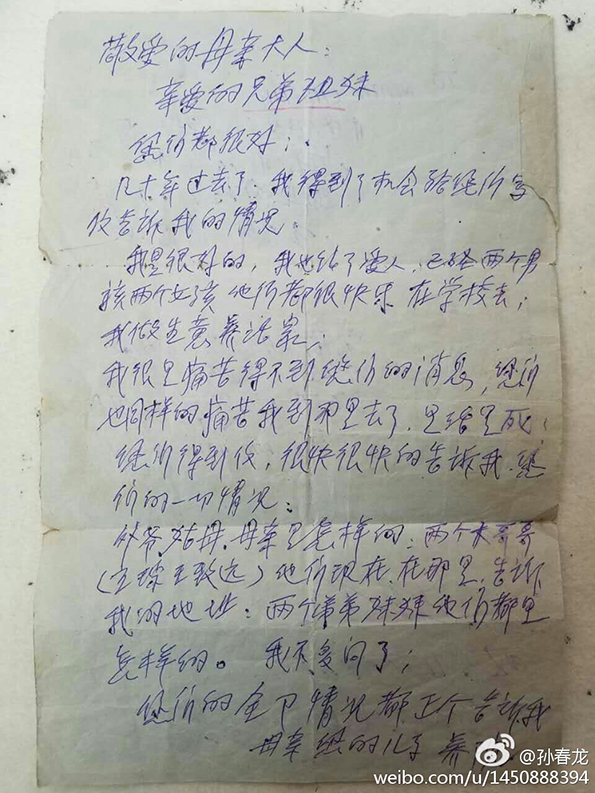

二十年家書

1986年的一天,在薛宅南村的王瑜第一個收到王琪寄來的信,上面寫著他看不懂的“外文”。他只能讓家人到咸陽找大哥王致遠想辦法。王致遠通過外貿局的熟人輾轉找到一個懂外語的朋友,像破譯密碼一樣解開信中內容:弟弟王琪已娶妻生子,正生活在印度中央邦的一個偏僻的村落裏。

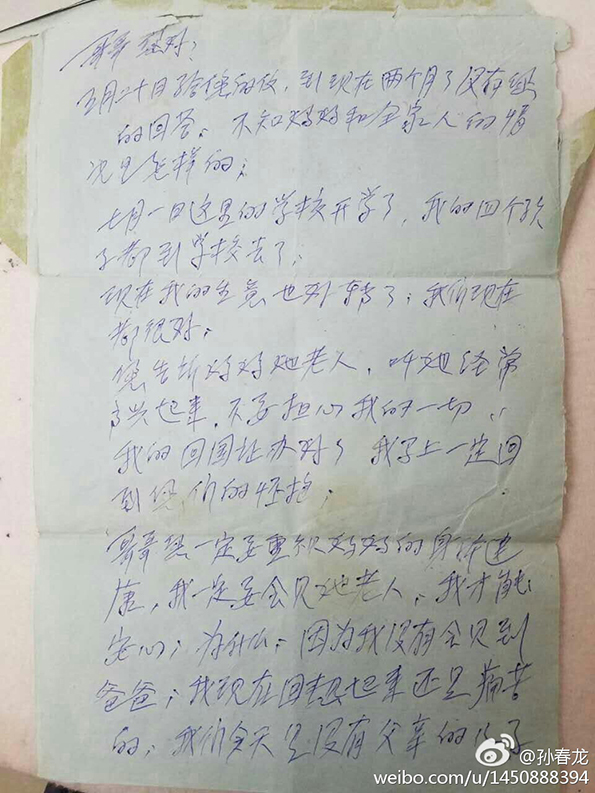

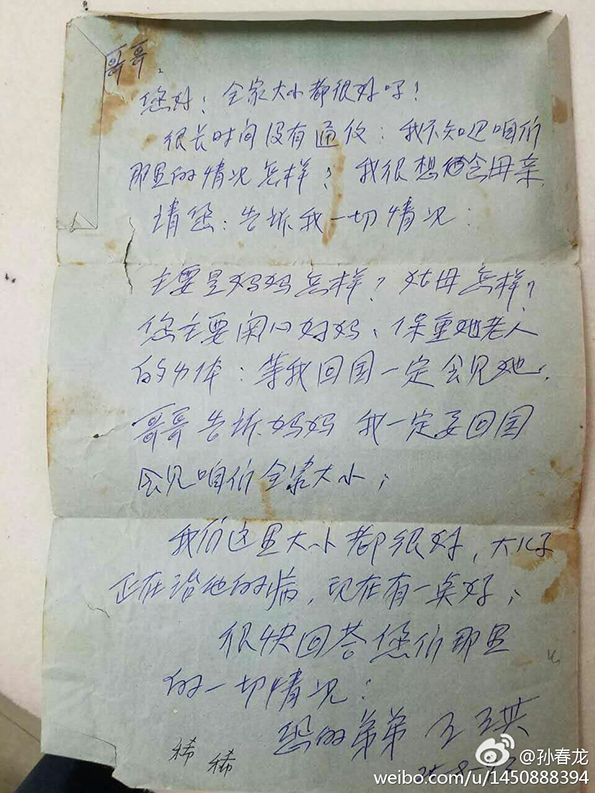

“家書”

多年之後,王琪向紅星新聞講述了那段“失蹤”經歷:1963年元旦放假,他離開部隊去外面轉,走了很遠以致忘記回去的路。2號還在森林裏,3號他聽到了汽車的聲音。那是印度紅十字會的車,沒想到對方把他拉到印度軍隊的一個防區,送進監獄。

監獄一待便是六七年。“每天就是吃飯、休息,只是(住的地方)沒有光線。吃完飯,就去監獄的廣場上待著,晚上再被關回去了。大家都用手抓著吃飯,我一開始不習慣,就用勺子。”

“家書”

他走失時身邊沒有帶任何證明文件。出獄後,警察把他押送到印度中央邦的礦區蒂羅迪村,當年那是一片被湖泊和森林包圍的荒僻之地。

在那個村子裏,他在麵粉廠打工謀生,後來又自己零售些糧食和調料。在監獄裏他和警察筆劃著學會了英文,出去後又艱難地學會了印度語。

1975年,王琪和村子裏的一位印度女性蘇希拉(Sushila)結婚。此後十年間,他們生養了兩兒兩女,但大兒子因為疾病不幸離世。

“家書”

在熱帶的他國印度,王琪習慣了穿單衣拖鞋,手抓飯,很少吃到家鄉的手捍麵,只有碰到在印度做小買賣的中國人,才有機會説幾句中文——他曾問他們要些中文的書本,以便不忘記中國話。

王松的印象中,自己的家族中有四位爺爺,分別是居住在咸陽的“咸陽爺”,蘋果大戶“蘋果爺”,身體孱弱的“碎爺”,以及從未見過的排第三的“印度爺”王琪。王松從小對王琪的故事耳濡目染,“他的有關消息陪伴著我的童年,是最熟悉的陌生人。”

“家書”

王戰軍説,小時候家裏一直挂著“革命軍屬”的牌子,直到自己上小學的時候,家裏才收到那封從印度寄來的英文信。

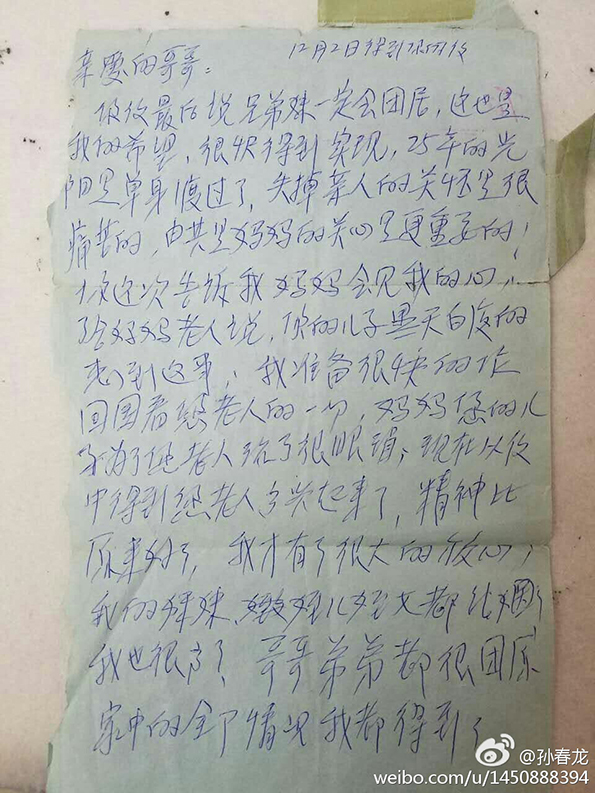

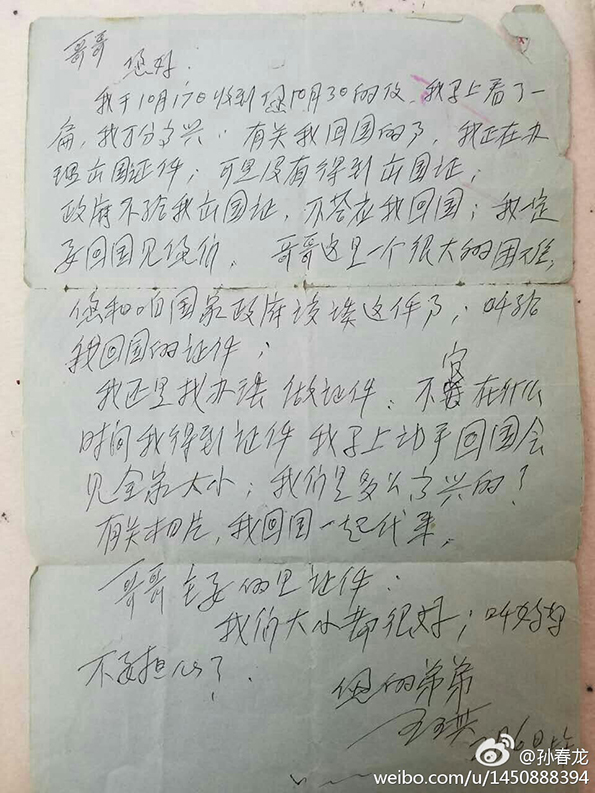

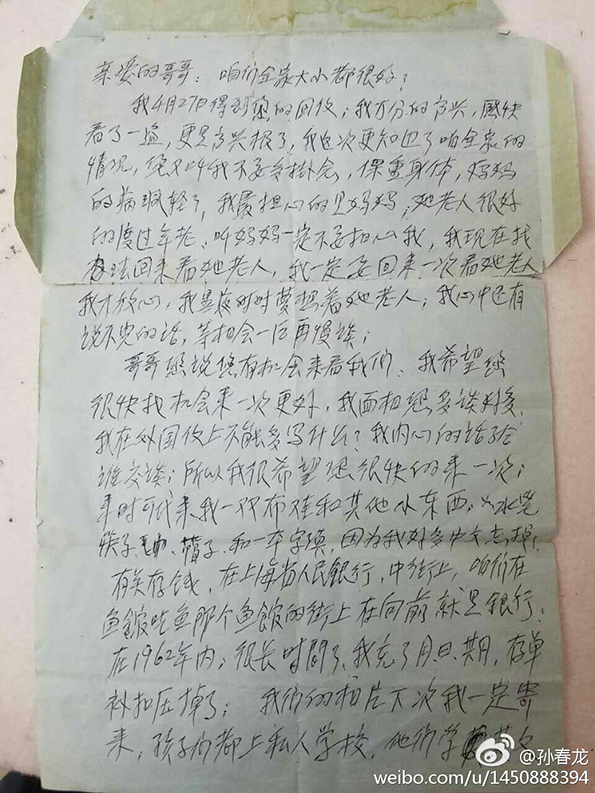

二十多年間的家書往來,王琪最掛念的是母親和“回家”:

“敬愛的母親大人,親愛的兄弟姐妹:幾十年過去了……我是很好的,我也有了愛人,生了男孩和兩個女孩,他們都很快樂,現在我做生意養活家。我很是痛苦得不到您的消息……”

“哥哥您好:七月一日這裡的學校開學了,孩子們都到學校去了,現在我的生意也好轉了,都很好,您告訴媽媽她老人家,叫她高興起來,不要擔心,等我的回國證辦好了,我馬上回到您的懷抱……”

“親愛的哥哥:咱們全家大小都很好?我4月27日得到您的回信,我萬分激動,看了一遍,更是高興極了……您又叫我不要掛念,保重身體……我最擔心的是媽媽……叫媽媽一定不要擔心我,我會想辦法回來看她,我一定要回來……我黑夜時時夢想著她老人家,有説不完的話,等相會以後再慢談……”

“家書”

“哥哥:您好,全家大小都好嗎?很長時間沒有通信,家那裏的情況怎樣?……請您告訴我一切情況,主要是媽媽怎樣?……哥哥告訴媽媽,我一定會見咱們全家大小……”

王琪不知道,在他和家人通上第一封信之前,母親李氏已經抱憾離世。

家中兄弟幾人,李氏最疼王琪,“他聰明,學習好。” 大哥王致遠曾向媒體回憶,1961年,他返程工作後,母親想念在青海服兵役的兒子王琪,他便請假帶著母親去了青海,到了西寧才知道部隊換防到青海湖。部隊首長體恤老人,打電話讓王琪來西寧見家人。那次見面,母子三人特地合影留念,兩個兒子左右擁著母親,一臉幸福。

但那次見面後,王琪就和家人中斷了聯繫。

“家書”

六十年代,和王琪同住在薛宅南村的楊廣新退伍返鄉。一天,他走在村子裏,碰到了李氏。李氏迎上去問他在部隊是否見到過自己的兒子,楊廣新告訴她,自己和王琪不在同一部隊,而且距離很遠,聽到這,老人悶聲離去。

王瑜回憶,經過三哥王琪失聯事件後,李氏再不允許家裏的其他孩子去當兵。

她鬱鬱而終。通信持續了二十餘年後,直到2008年,家人才忍痛告訴王琪母親故去的消息。

在距離王家400米左右的墓園裏,老人的青冢掩映在一片果樹林裏。

“家書”

回家的路

過去的許多個春節,陜西的家人聚在一起,總會提起王琪,“像壓在心裏的石頭。”

一直到2009年,王琪的侄子王英軍以遊客身份前往印度,兩人相約在首都新德里的一家酒店見面。

王英軍出生在王琪“失蹤”的1963年,他從未見過這位叔叔。第一次見面,他形容王琪的境況“很糟糕”,並不像信中説的那樣好——甚至因為穿著落魄,王琪在進入酒店時還被保安攔下。最後,王英軍向朋友借衣服給他換上,才讓他順利進了酒店。

那次,王英軍從印度帶回了叔叔的一張照片。家人見到照片後,才吃了“定心丸。”

在印度生活的五十多年裏,王琪保持每天五點起床鍛鍊身體的習慣,“他把身體練好,就是一直在等待回國這天。”王順説。

在核實王琪的中國公民身份後,中國駐印度使館于2013年為王琪頒發了為期10年的中國護照,並每年向其提供生活資助。

2017年初,經媒體報道後,中國駐印度使館第一時間派人慰問王琪,並同印高層接觸,敦促印方特事特辦,儘快發放出境許可,滿足老人晚年的返鄉願望。據外交部領事司副司長陸旭介紹,在外交部和中國駐印度使館不懈努力之下,王琪于2月10日獲發印度出境許可,並可隨時返回印度。中國駐印度使館也為其印籍家屬免費頒發了中國簽證。

距離咸陽45公里開外的薛錄鎮薛宅村,房屋排列整整齊齊,一條水泥路穿過村子,一直延伸到果樹林裏。

20多年前的薛宅村是一片綠油油的麥地,後被成片的桃樹,梨樹,蘋果樹取代。如今的薛宅村分為東村,南村和西村,一共有八個生産小組,被數畝乾種紅仙桃林包圍,2200人口分散其中。王琪家屬於南村。

1990年,當時的薛宅南村由於洪水灌進防空地道,幾十戶村民集體遷移到“原上(地勢更高的地方)”,土墻房變成了牢實的磚瓦房。曾經的南村距離新村一公里左右。

現今77歲的薛宅村村民王新是王琪小時的玩伴,他記得,當年他們一起在村頭的老槐樹下玩耍,四五個人手牽手才能繞槐樹一圈,如今,老槐樹已被砍倒,立在原地的只有孤零零的一截。

王琪在初中的時候被大哥王致遠帶到咸陽的中學上學。1960年代後出生的人對他感到陌生,一些人幾乎沒有聽過他的故事。

這幾天,村裏來了不少外地人,不斷有人從寶雞、西安、咸陽、乾縣等地自駕到薛宅村,在他家門口拍照,家人第一天關著門不讓進,後來縣裏宣傳部的人來了,他們只能把門打開;當地政府工作人員在薛宅南村待了兩天,乾脆在村裏設置了媒體諮詢服務處;同一天,中國電信的人開車進了村,一兩個小時之後,替王琪家免費網線拉好,安上路由器。

村子打掃一新,薛宅村天主堂樂隊12名平均年齡40歲的隊員聚集在天主教堂門口,練習準備迎接老人回村的歌曲。排練從每天上午的10點到12點,從下午3點到6點。為迎接王琪回村,樂隊特地準備了《圓舞曲》,《沒有共産黨就沒有新中國》,《走進新時代》三支曲目。

王生換第一次指揮樂隊,兼顧吹號,他心理有壓力,“那麼多記者,那麼多人,放出去弄不好麻煩。”晚上樂隊解散以後,他回家獨自練習,等著王戰軍電話通知老人何時回村。

而王戰軍則在村裏等著堂哥王英軍的電話,“村上鎮上縣上有啥事情他會告訴我,”他再通知下去,讓村上的鑼鼓隊,腰鼓隊和樂隊準備表演。

當天,王琪沒有回村,有人説是他身體不適,需要調整,有人説他還在補辦一些證件,但與他相關的新聞不斷在村民間流傳。“明天還要來,把老人家看一看,老人家辛苦了。”從薛梅村過來的60歲老人李向珍舉著一份報紙,向圍在自己四週的老人大聲念起上面關於王琪的報道。

她旁邊的一輛三輪車上,載著從隔壁習村過來的五個六旬老人,他們專門跑過來看王琪。中午過後,村裏的人群逐漸散去,“這邊習俗祭祖會在上午12點前回來,現在沒回來應該不回來了。”一個從乾縣過來的人説。

2月11日是中國人團圓的元宵節,王琪心心唸唸的乾縣手搟澆湯麵已經備好了。王琪的妹妹王桂玲給他買來了棉衣,棉褲。她説,咸陽這邊春寒,老人剛從印度回來還不適應,給他添衣保暖。

(原標題:老兵王琪的五十年歸途:84歲大哥摸摸他的頭説“你回來了”)

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號