保持勇氣、銳氣、朝氣——這是習近平總書記寄予上海的期望,也是上海在或巨或微中始終呈現的自覺。

解放日報·上觀新聞記者 朱珉迕 王志彥 談燕

有什麼樣的精神狀態,就有什麼樣的工作結果。而一座城市的點滴成就,無不折射做事做人的精氣神。

肩負特殊使命的上海,始終秉承了特殊的觀念要求,也始終需要特殊的精神狀態。

2016年3月5日,習近平總書記參加上海代表團審議時寄語上海:保持銳意創新的勇氣、敢為人先的銳氣、蓬勃向上的朝氣,貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,著力加強全面深化改革開放各項措施系統集成,著力加快具有全球影響力的科技創新中心建設步伐,著力推進供給側結構性改革,當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者。

保持勇氣、銳氣、朝氣——這是寄予上海的期望,也是上海應有的自覺。

這一年來,上海廣大幹部群眾緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

這一年來,上海始終牢記使命、不忘重托,以蹄疾步穩的改革創新發展實踐,回答總書記提出的種種考題,回應來自歷史和人民的切實需求。

這一年來,上海堅持從嚴治黨、從嚴治吏,嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督,讓廣大幹部講忠誠、守正道、敢擔當,既乾淨又幹事。

這一年來,上海始終在追求一種特殊的精神狀態,按照中央要求大膽探索、勇於領先一步,遇到困難決不退縮,走小步、不停步、堅決不走回頭路,一切從實際出發,求真務實、務求工作實效。

實踐與作為,思想與決心——由此構成的,正是上海的“精氣神”。

上海海洋大學深淵科學技術研究中心團隊布放“彩虹魚”3號著陸器。2016年,“彩虹魚”成功挑戰全球大洋最深極——馬裡亞納海溝,標誌著我國成為世界上第三個掌握全海深無人深潛器技術的國家,也是第一個擁有無人深潛器和多臺著陸器協同作業能力的國家。

【站位與胸懷】

不做盆景栽苗圃

一滴水惟有融入大海,才能永不乾涸。地區發展,亦復如是。

“上海要統籌考慮國際發展趨勢要求我們幹什麼、國家戰略需要我們幹什麼、自身發展最需要突破什麼。”中共中央政治局委員、上海市委書記韓正多次強調,謀劃上海工作要有更大視野、始終把握大勢,規劃上海發展要把準定位、始終把中央指示要求作為貫穿一切的工作主線。“凡是有利於國家利益、大局發展的工作,我們要毫不遲疑地做,堅持不懈地抓;凡是中央確定的戰略謀劃、佈局和任務,我們要主動承接、積極參與、自我加壓;凡是符合創新、協調、綠色、開放、共享發展理念的事,我們要勇於率先探索、真抓實幹。”

始終依照中央要求,始終圍繞國家戰略,始終服務全國大局——這是上海所有工作的基本站位,也是一直遵循的樸素原則。

作為兩大國家戰略,推進自貿試驗區建設和具有全球影響力的科技創新中心建設,自然成為重中之重。

“百尺竿頭,更進一步”的上海自貿區。

去年3月5日,習近平總書記在上海代表團審議時表示,希望上海堅持以自由貿易試驗區建設為突破口,全力深化改革攻堅,使自由貿易試驗區建設百尺竿頭、更進一步。同時他強調,創新發展理念首要的是創新。建設具有全球影響力的科技創新中心,是上海實施創新驅動發展戰略的重要載體。要抓住時機,瞄準世界科技前沿,全面提升自主創新能力,力爭在基礎科技領域作出大的創新、在關鍵核心技術領域取得大的突破。

半年後,上海自貿區交出了“三年答卷”。是年年底,總書記對上海自貿區工作作出重要指示,稱“工作取得多方面重大進展,一批重要成果複製推廣到全國,總體上實現了初衷”。科創中心建設亦在穩步推進。“四梁八柱”目前已經初見雛形;神舟飛天、深海探摸、世界最強鐳射脈衝輸出,這些讓世界矚目的中國科學大事件中,也都閃爍著上海科學家的身影、凝聚著科創中心建設的智慧。

無論是自貿區“總體實現初衷”,還是提升科創中心集中度和顯示度,胸懷全局、牢記初心,都是不可或缺的前提。

自貿區是國家試驗田,不是地方自留地;是制度創新高地,不是政策優惠洼地;是苗圃,不是盆景——這些人們耳熟能詳的原則,一年來被反復強調。100多項改革創新成果分領域、分層次在全國複製推廣;建國以來第一張外商投資領域的負面清單、中國首家專業再保險經紀公司、首家合資道路運輸公司、首家獨資醫療機構等等上百個“第一”,都佐證著自貿區作為“試驗田”的作用。但上海明白,這遠不是終點。

去年底的這次重要指示中,總書記提出新要求:上海要在深入總結評估的基礎上,堅持五大發展理念引領,把握基本定位,強化使命擔當,繼續解放思想、勇於突破、當好標杆,對照最高標準、查找短板弱項,研究明確下一階段的重點目標任務,大膽試、大膽闖、自主改,力爭取得更多可複製可推廣的制度創新成果,進一步彰顯全面深化改革和擴大開放的試驗田作用。

“百尺竿頭,更進一步”。今年年初,上海就明確,將進一步強化改革措施的系統集成,在投資、貿易、金融、事中事後監管等領域,探索新的制度創新,努力建設開放與創新為一體的綜合改革試驗區;要對標國際最高標準,努力建立開放度最高的自貿試驗區並進行必要的壓力測試;要全面轉變政府職能,努力打造提升政府治理能力的政府再造區;更好服務“一帶一路”戰略,努力構建推動企業“走出去”的更高平臺;創造更多可複製可推廣的制度創新成果,努力成為全國改革開放的“孵化器”。

科創中心建設同樣時不我待。奮力建設中的張江綜合性國家科學中心,旨在提升上海科創中心的集中度和顯示度,已被列為上海科創中心建設的重中之重。目前上海光源二期、超強超短鐳射、X射線自由電子鐳射試驗裝置等重大科技基礎設施,正在緊鑼密鼓地建設中。同時,上海還在積極跟蹤中央部署,主動對接,爭取讓國家實驗室的建設方案儘快在張江落地。

上海光源同步光診斷實驗室科研團隊商討實驗方案。

而將破解制約科技成果轉化的體制機制障礙列為科創中心建設的核心任務,更旨在以“先行者”的擔當,推動發展動能的轉換。上海已經明確:一切工作都要圍繞核心任務展開,思想認識、政策措施、制度安排都要對標核心任務糾正現在的偏差。每個部門都要梳理自己的工作,看是否樹立了正確的導向,是否符合中央對上海的要求。

【定力和遠見】

不畏浮雲遮望眼

經濟要長遠發展,改革要持續推進,必須靠制度創新,不能靠優惠政策;必須靠創新驅動,不能去粗放拉動——這是兩大國家戰略帶給上海的啟示,也是應對經濟下行壓力、推動供給側結構性改革的重要共識。

近年來,上海的産業結構調整進入加速通道,低端、污染企業關停並轉,不適應上海定位的産業向外轉移,資源要素逐漸向高端産業和新經濟領域集聚。不可否認,連續的淘汰和轉移給上海經濟帶來持續陣痛,尤其在最近兩年導致工業産值下滑。在上海市郊,一些電子産品代工企業加速向市外轉移,這些企業的離開,對拉動GDP增長帶來了負面效應。

而最近這一年,經濟新常態帶來不小挑戰。經濟外向型程度頗高的上海,更要面臨內外部環境多變的考驗。困難有時也會迷惑雙眼、干擾思路,但承擔特殊期許的上海,恰需要“不畏浮雲遮望眼”。

改革攻堅、突出重圍,銳意創新、夯實實體——考驗發展遠見,考驗戰略定力。

去年歲末,上海幾大支柱産業悄然發生了“數據逆轉”:上海汽車産業由降轉升,最終一鼓作氣實現兩位數增長,廣受市場歡迎的新車型實現“爆髮式行情”;一度陷入困難的鋼鐵業利潤成倍增長,世界領先技術支撐下的精品高端鋼材,成為最突出的增長點。

這些行業從谷底“一躍而起”,有一定的週期性因素,但根本上,源自中國經濟適應新常態的主動作為,源自上海在供給側結構性改革推動下實現的提質增效。

供給側結構性改革沒有回頭路,國內外經濟形勢倒逼上海必須提升供給的品質與效率,必須要做大高端産業的“分子”,控住粗放發展的“分母”,並通過政府自身改革,推動上海經濟整體轉型,為全國經濟邁向“中高速、中高端”作出新貢獻。

上海經濟能夠實現穩中向好,首先來自全國經濟穩定、市場環境改善。同時,也是因為上海統籌考慮了戰略和戰術,既著眼長遠,從要素升級、結構調整、制度創新等方面入手,從根本上提升中長期供給效率和競爭力,又抓緊解決制約發展的突出問題,加強需求管理,形成了一攬子重要舉措和制度安排,抓住了供給側結構性改革的“窗口期”。

去年3月下旬,上海降低社保繳費率減輕企業負擔的實際舉措先行出臺,此舉將減少企業負擔135億元;民營企業是上海製造業領域中的重要力量,它們向來是實體經濟中最活躍、最靈敏的“神經細胞”,上海正著力打破民營企業在項目招投標、政府採購、市場準入等環節面臨的隱性壁壘,廢除限制公平競爭的不合理規定;近年來,通過混合所有制改革、建立市場化選人用人機制,上海國企涌現出一批優秀的經理人,為産業崛起儲備好了人力資源。

習近平總書記在上海代表團審議時曾指出,深化經濟體制改革,核心是處理好政府和市場關係,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。這就要講辯證法、兩點論,“看不見的手”和“看得見的手”都要用好。關鍵是加快轉變政府職能,該放給市場和社會的權一定要放足、放到位,該政府管的事一定要管好、管到位。

一年來,上海加快轉變政府職能,進一步破除制度性瓶頸,大力推進簡政放權、放管結合、優化服務改革,激發市場主體創新創造活力。“證照分離”改革在上海全面落地;“權力清單”,成為一年來改革進程中一大熱詞,上海自上而下,逐步形成了覆蓋市、區、鄉鎮街道的行政權力清單和行政責任清單,並探索行政權力的標準化管理;上海還全面實施按行業、領域、市場等形成的133個事中事後監管工作方案,進一步完善事中事後監管工作框架。

上海的經營成本高,是過去幾年不少在滬國內外企業的“第一印象”。如今,通過改革,這一刻板印象正在逐漸改變,上海正成為國內制度性交易成本最低的地區之一。

降下制度性交易成本,政府經歷“陣痛”,換來企業的動力、市場的活力。上海算明白了這本賬。

在東華大學眾創空間,幾名大學生討論創新機器人項目。

【擔當與勇氣】

再硬的“骨頭”也要啃

“想幹事,就能想出很多辦法;不想幹事,就會找出很多理由。”這句來自普陀區紅旗村基層幹部的切身感悟,被市委書記韓正在多個場合反復引用。

踏上邁向卓越全球城市新征程的上海,既要面對種種沒有先例可循的“前所未有”的大膽闖大膽試,同時制約上海邁向更高水準的短板問題也日益顯現。這些短板大多“冰凍三尺非一日之寒”,繞不過去也無法避開,事關突破協調發展中的瓶頸問題,事關廣大人民群眾的幸福感、滿意度和獲得感,事關上海城市未來競爭力的提高,必須直面問題、攻堅克難。

從2015年下半年起,“補短板”逐漸成為上海各級領導幹部提及的“高頻詞”,以浦東合慶鎮“補短板”綜合治理現場會為發令槍,全市“五違四必”區域環境綜合整治全面展開,這場直擊城市頑疾、民生痛點的“攻堅戰”,補出了幹部的精氣神,更補上了群眾的獲得感。

不少上海的全國人大代表記憶猶新,習近平總書記去年參加上海代表團審議時,對上海過去一年“補短板”的成效印象深刻,指出這是敢擔當、敢負責、敢啃硬骨頭的體現。

不懈怠、不鬆勁,持續用力補好短板,不僅在全市形成共識,更扎紮實實體現在行動中。去年,市委將補好短板列為重點調研課題,每個季度召開現場會抓推進抓落實,足跡踏遍閔行許浦村、普陀紅旗村、黃浦老城廂、徐匯高壓線下地塊、松江九亭鎮這些“硬骨頭”地區。

講出了開頭這句“格言”的紅旗村書記,就曾啃下了“五違四必”整治的硬骨頭。

與他一樣對“啃硬骨頭”體會至深的,還有無數基層幹部。在閔行區許浦村,曾經被領導的整治任務驚得“頭皮發麻”的村支書錢國忠如今信心滿滿。區、鎮領導深入一線,黨員幹部帶頭拆違,打開了原本難以解開的“膠著”狀態,因拆違而減少收入的當地居民非但沒有“阻擾”,反而為拆違帶來的環境改善叫好點讚。

經過三個多月艱苦奮戰,“莊稼地裏種房子”、號稱能抗“十級地震”的松江九亭“九閩山莊”38棟無證房屋於今年春節前全部拆除。早就沒了一丁點拓展餘地的九亭鎮,自我加壓向頑疾開刀,硬是“擠”出了一座“世紀公園”的空間。

松江九亭拆違和環境綜合整治前後的面貌變化。

去年,全市拆除違法無證建築超過5000萬平方米。曾幾何時,一級級幹部都曾有各自的猶豫、擔心,甚至覺得這是“不可能完成的任務”。但到如今,越來越多的地區開始主動請纓、主動加壓。從全市各級領導幹部,到基層一線隊伍,都已看得分明:只要方法得當、措施有力,拿出敢於擔當的勇氣、破解難題的智慧,歷史遺留問題並非不可解決、再難的困難也能克服。

敢於擔當、敢於負責,以勇氣和智慧加快補上補齊城市發展進程中的短板——這種啃硬骨頭的狀態,也擴散到了全市的大街小巷。

這一年,全市中小河道治理邁出實質性步伐。通過前期全面排摸、摸清家底,如今各級河長已經全部到位,目標明確:到今年年底,全市所有中小河道、斷頭河基本消除黑臭狀態,水域面積只增不減。擔綱上海“總河長”的上海市委副書記、市長應勇表示,河長制就是責任制,今年城鄉中小河道綜合整治,就是檢驗各級河長責任落實和工作成效的一塊試金石。要抓住這個契機,全力以赴打好城鄉中小河道綜合整治攻堅戰,以實實在在的水環境治理成果回應廣大人民群眾的期盼。

持續至今的上海交通大整治,通過從嚴執法“立法律的規矩,正尊法的風氣”。

這一年,道路交通違法行為大整治在全市持續推進,四項指標體現整治成效:違法行為減少、交通事故減少,道路交通秩序改善,市民滿意度提高。修訂後將於3月25日正式實施的《上海市道路交通管理條例》為依法嚴管嚴治奠定堅實基礎。

這一年,建設市民滿意的食品安全城市在深入調研中破題,繼市委全面深化改革領導小組審議通過《上海市建設市民滿意的食品安全城市行動方案》,前不久閉幕的市十四屆人大五次會議審議通過《上海市食品安全條例》……

精準發力,一步一個腳印,這是向全市廣大市民群眾兌現承諾。

楊浦區鞍山菜場“快檢室”內,一位檢測員正在對蔬菜樣品進行農藥殘留指標試紙檢測,相關檢測結果每天公示。

【宗旨與依歸】

為了“人”的獲得感

這一年間,上海還有很多事情,到了“臨門一腳”。

2017年2月,已經啟動三年的高考綜合改革試點,進入了最後衝刺。這場事關千家萬戶、牽動系統全局的改革,被要求“嚴而又嚴、慎而又慎、細而又細”。在各種場合,改革操盤手們被反復告知:“改革的根本衡量標準是社會的認同度,考生和家長的感受度、獲得感”。

黃浦江畔綿延45公里的濱江公共空間貫通開放,同樣“臨門一腳”。早在去年下半年,人們就發現,這項在上海城市更新曆程中史無前例的工程,悄然經歷加碼——提給2016年的10公里目標,到2017年成了45公里;而一度使用的到2017年底“基本實現”貫通目標的提法,很快也變成了“確保實現”。

對上海許多地區、部門的幹部而言,“加碼”是這一年常見的要求,“加班”也是這一年常有的狀態。他們明白,“開弓沒有回頭箭”,在需要“臨門一腳”的事情上,更不容退縮。

而無論“加壓加碼”還是“加班加點”,並不是為了追逐一時政績,也不是刻意彰顯“狀態特殊”。一切努力的依歸,是為了生活在這座城市裏的每一個人,為了每一個市民的“感受度、獲得感”。

這是“向全市人民的承諾”——在談及黃浦江公共空間貫通開放工程的意義時,上海市委領導數次強調。明確了這樣的方向,“臨門一腳”才可能既踢出力道,又踢出準心。

也正是明確了這樣的方向,相關工作的觀念和手勢,都有了相應的調整,甚至突破慣常。

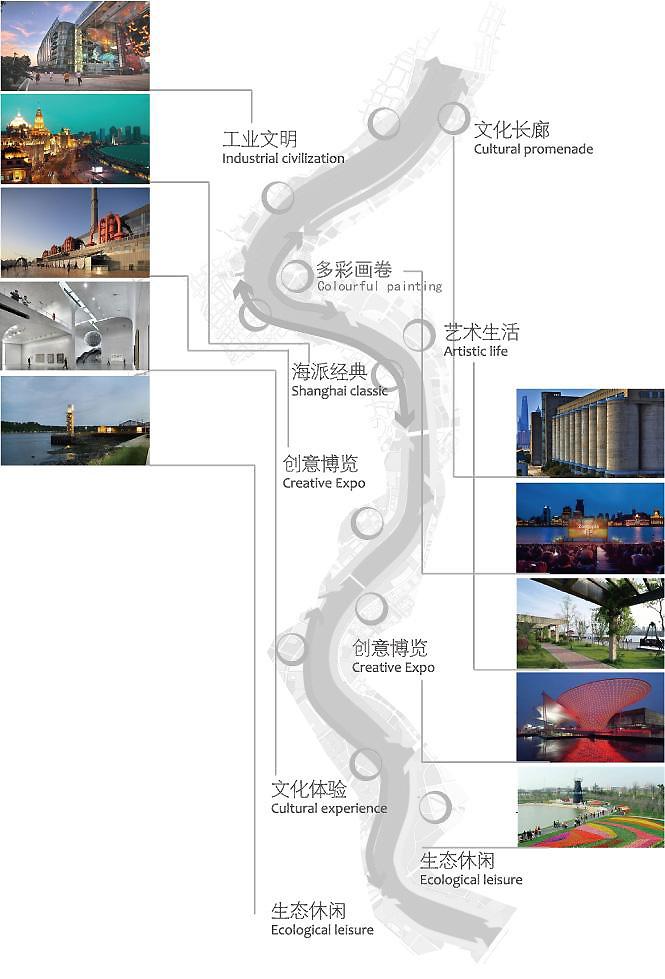

黃浦江兩岸公共空間貫通開放概念方案分段規劃示意圖。

對於“重大工程”,上海曾經駕輕就熟。黃浦江沿岸公共空間貫通開放,45公里長的區域途經7個區,涉及各種規劃修訂、權屬調整、功能再造,無疑是重大工程。但這個重大工程,又不只是一個工程。其中需要融入的,不僅是推進工程建設的方法,更有營造“公共空間”的觀念。

公共空間,是屬於人的空間,是利於公共交往的空間,是喚醒城市活力的空間。為此,貫通工程的一開始,就明確了諸多準則——貫通有時間節點,但品質、文化內涵和功能提升是永恒主題;沿線空間可以有區段特色,但必須服從生態環境和使用功能;歷史風貌應當盡可能保留,決不能亂造“標誌性建築”;開放空間要更適合人的通達與交往,而不是造一條“沿江快速路”……

毋寧説,這是從“人”出發,對城市的一種新的塑形。而其餘種種方面的努力,也無不凝結著對“人”的彰顯。

虹口區首個“長者照護之家”,午餐三菜一湯,營養軟糯適合老人口味。

這一年,所涉群體的“獲得感”,成為上海許多工作的尺規——2016年上半年,幾番醞釀之後首次出臺了老年綜合津貼制度;及至歲末年初,長期護理保險也開始試點。年初困擾全城的“兒科看病難”,經過一年的攻堅,已經有了明顯緩解;持續推進的老舊住房和居住小區綜合改造,亦讓越來越多人對“宜居”有了認同。

這一年,人的價值、潛能和活力,成為改革創新發展的依靠——在人才“20條”基礎上再推“人才30條”,傳遞出為人才“放權鬆綁”的強烈信號;方興未艾的媒體改革,亦將“采編為寶”作為深度融合、整體轉型的核心環節;從前一年就開始逐步建立的社區工作者職業化體系,更讓數萬社區工作者成為基層最牢靠的“基石”。

這一年,以人為本、以群眾滿意度為要,更成為上海廣大幹部的共識——要學會傾聽“沉默的大多數”的意見,這是民生工作公平公正的前提;要習慣紮根基層調查研究,這是各項決策精準有效的必須。人們愈加認識到,宗旨意識呼喚作風之變;而真正轉變了作風,提升了做事的精氣神,才是受到群眾認可的最大的“政績”……

一切為了群眾,真心服務群眾,是一切工作的出發點和歸宿——對於廣大幹部而言,這是經過歷史檢驗、須臾不可忘記的道理。

人們同樣知道,面向未來的上海,有著遠大卻真切的目標:創新之城、人文之城、生態之城,終究是幸福之城。