- 公共服務關係百姓日常 豈能開“半扇門”

- 2018-02-26 09:24:43 | 來源:半月談 | 編輯:趙瀅溪

(原標題:任你門前排長龍,半閉窗口就不開:公共服務豈能就開“半扇門”)

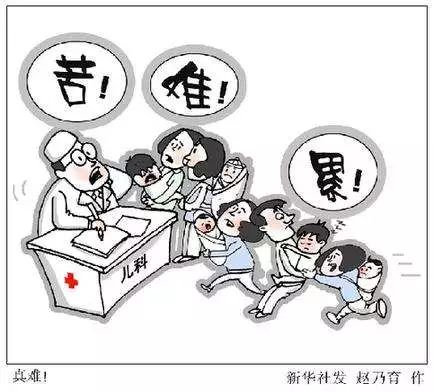

機場、車站安檢口,旅客排成長隊;醫院掛號口、取藥口,患者、家屬摩肩接踵;銀行網點窗口、水電氣交費口,市民列隊翹首……

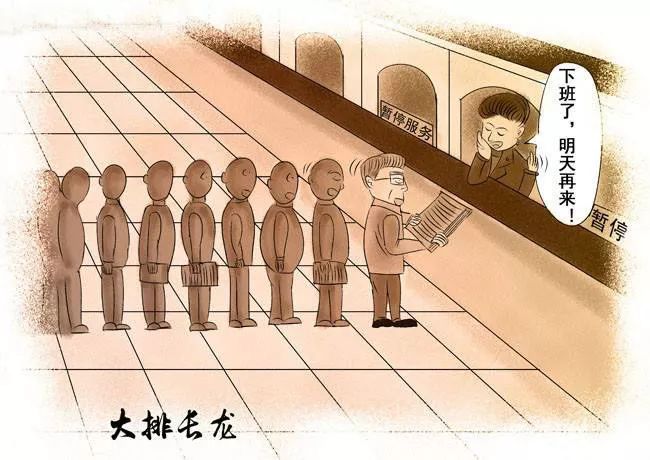

在“放管服”改革大力推行的當下,與“馬上就辦”“只跑一次”等政府辦事方式相比,一些公共服務行業卻“風光依舊”:“開半扇門、關半扇門”,開一半窗口,關一半窗口,讓前來辦事的群眾止步于“一米線”前。

“半扇門”外,一米之距“特熬心”

晚上12點,東部省會城市一家兒科醫院內,就診患者已排到400多位,候診大廳擠滿了患兒和家長,但醫院只有2名夜班醫生接診,不少就診通道並未開啟。雖然每隔三五分鐘就叫一個號,但後續趕來的患兒和家長使得候診隊伍不斷加長。

正在排隊的患兒家長王林,多次在夜間帶孩子來這裡看病。“排兩三個小時的隊,打完針就得清晨四五點了。”他説,看病幾分鐘、排隊兩小時,反差太大。孩子一發燒、腹瀉,家長難免心急,家長和導醫人員爭吵的情形時有出現。

一邊是群眾排長隊,一邊是服務能力閒置,群眾辦事被擋在“一米線”外。半月談記者調查發現,在一些大中城市,公立醫院、水電燃氣公司、火車站、大銀行等身負公共服務職責的窗口,“開半扇門、關半扇門”現象普遍存在。

在北京某高鐵站一進站口,春運前夕的候車乘客擠滿了隔離欄列成的“九曲十八彎”,等待安檢長隊中的旅客熙熙攘攘。而旁邊封閉的安檢通道上,兩台安檢設備閒置。人流隊伍日漸擁擠,有旅客因為等待不及,急於進站,與安檢人員發生爭執。

在淄博市一家通信營業大廳,半月談記者看到,5個普通服務窗口只開放了3個。半月談記者領取一張服務憑條,上面顯示前面有19人正在等候。1個多小時的等待後,2個沒打開的窗口始終緊閉。隨著前來辦理業務的市民越來越多,大廳等候區變得人滿為患。

更讓辦事群眾不滿的是,一些窗口明明有工作人員,卻用“暫停服務”將排隊等候辦事的群眾晾在一邊。東部某省會城市市民朱女士告訴半月談記者,前不久,自己去自來水公司交水費,服務大廳4個窗口只開了1個。2個窗口後面明明坐著人,卻不開放。她上前詢問,被對方告知“暫時有事,去旁邊窗口交費”,結果足足等了40分鐘。

只顧自家降成本,卻把成本轉嫁到群眾身上

明明有足夠的服務能力,為何一些公共服務機構只開“半扇門”而任由群眾排長隊?

半月談記者採訪了解到,多數公共服務機構的窗口總數是基於最大業務量規劃,具體打開多少需要根據辦事群眾的人數進行調整。但一些服務機構出於成本等因素考慮,沒有及時調整,造成“顧客盈門”的現象。

一名在火車站負責安檢的工作人員坦言,火車站的安檢通道只有春運等客流高峰期才會“開足馬力”,平時“按需開啟”。他説,國內不少火車站已將安檢業務外包,開一個安檢通道就得增加五六名工作人員,承包公司為節約成本會儘量少開安檢通道。

醫院等機構同樣著重考慮成本等因素。有醫院急診科工作人員告訴半月談記者,後半夜無人就診的情況時有發生,所以醫院安排急診醫生數量較少。如果哪天患者突然較多,就很可能出現排長隊的現象。

在智慧化時代,一些城市的鐵路和高速交通、醫療、水、電、暖氣、手機話費等領域的交費業務,已可通過支付寶等軟體實現,無需群眾專門跑路。然而,仍有一些地方的公共服務機構逆潮流而動,客觀上加大了群眾的辦事成本。

如一些城市的燃氣公司近年推行“插卡”式燃氣表,客戶交費大多需要前往服務網點排隊等待。有業內人士透露,使用“插卡”式燃氣表之後,能將“後付費”變成“預付費”,企業財務成本明顯降低,但用戶服務改善不大。

公共服務窗口“半扇門”導致的效率低下、群眾強烈不滿等問題,曾引發一些主管部門的關注。銀行、醫院、鐵路等行業主管部門曾出臺規範性或引導性文件,但落實的效果與公眾期待相去較遠。

中國品質協會2017年6月發佈的一份調查報告顯示,銀行營業廳排隊等候時間長是近幾年客戶反映比較集中和突出的問題。在北京、上海、深圳等13個樣本城市,問題並未得到有效解決,仍是目前營業廳服務的最大痛點,各銀行表現普遍不佳。

引入競爭,提速公共服務改革

公共服務行業關係百姓日常生活,關乎群眾對美好生活的獲得感。隨著全面深化改革的推進,市場經濟體制的完善,越來越多的公共服務面向社會開放。在市場大潮中,這些部門應接受群眾更高標準的檢驗。

黨的十九大報告提出,“完善公共服務體系,保障群眾基本生活,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。”一些專家認為,當下社會公共服務部門更應緊密結合供給側結構性改革,以群眾更美好的生活需要為導向,更好地為群眾提供公共服務。

武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任尚重生等專家表示,社會公共服務部門應當從源頭進行改革,樹立以市場為導向的改革方向,才能提高服務水準。

“不能完全寄望于這些部門的‘自我革命’來改善服務品質,還必須有來自外界的壓力。”尚重生建議,政府部門應當創造條件引入競爭機制和淘汰機制,打破少數壟斷和地方保護,在市場競爭中讓服務意識落後、服務品質低下的公共服務機構主動轉型,滿足群眾需求。

同時,政府也應提高對公益類窗口機構的監督水準。國家行政學院教授竹立家説,公共服務窗口的服務品質如何,政府部門作為社會服務購買者、委託人和監管主體,必須進行嚴格監督,解決群眾深惡痛絕的作風問題。

專家認為,隨著政府機構改革和簡政放權的繼續深化,將有越來越多的面向公眾的職能以政府購買社會服務的方式實現。只有加快改革進程,真正完全打開“一扇門”,才能讓群眾感受到優質公共服務的“一片天”。

別讓“長長的等待”消磨獲得感

諸如自來水公司、燃氣公司、醫院、車站等公共服務機構,不同於超市、酒店或者包子鋪,有的提供的是保障民生不可或缺的服務,有的承擔著改革中政府讓渡的部分責任。

作為公共職能的履行者,這些機構在社會運轉中扮演重要角色,首先應當考慮公益性。然而,一些服務機構忽視了自身的職責與擔當。收費高、效率低、群眾等待時間漫長等現象層出不窮,飽受社會詬病。

部分公共服務機構不能急群眾所急、面對辦事群眾態度冷漠,影響遠遠不止于被群眾打“差評”。在一些情況下,地方政府作為特許經營的授權者、公益性國企的出資者、社會服務的購買者,也成為社會情緒的矛頭所向。

這種冷漠還會對社會整體造成隱性傷害。社會是一個相互服務、相互支撐的有機體。公共服務窗口的冷漠情緒傳導到社會,一次“添堵”可能帶來一片“擁堵”,導致社會交往和交易成本的上升,影響社會和諧。

黨的十九大報告提出,“要完善公共服務體系,保障群眾基本生活,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要”。這是對公共服務機構提出的新要求。在我國深入推進供給側改革的當下,公共服務機構尤其需要在各種窗口、閘口前,以優質的服務提升群眾的滿意度。

升級服務品質,首先要轉變服務理念。以人為本、以服務對象為核心,才能為高品質服務提供內生動力。服務機構應當認清,只有在服務中不斷提高辦事效率、改進服務態度,才能形成服務窗口和辦事群眾的良性互動。

改進服務品質,也要善用技術手段。近年來,網上辦事大廳建設不斷推進,應當運用大數據等手段,根據群眾需要實行動態資源配置,盡可能地為群眾創造便利的辦事環境。

公共服務機構更需要政府強化監管。應把群眾滿意不滿意,作為考核、管理公共服務機構的重要內容,體現到每一個環節和細節中。同時政府部門還應創造條件引入競爭機制和淘汰機制,倒逼服務意識落後、服務品質低下的公共服務機構主動轉型。

群眾對政府的印象,來自於日常生活的點點滴滴。必須下決心治理群眾深惡痛絕的窗口作風問題,別讓“長長的等待”消磨公眾獲得感。(半月談記者:余孝忠 席敏 陳灝 邵魯文)

-

- 2021濟南國際摩托車博覽會將於5月開展

- 2021-01-19 23:53:34

-

- “新動能·新聊城”網絡媒體聊城行啟動

- 2020-12-23 15:36:09

-

- 2020中國網絡誠信大會走進山東曲阜

- 2020-12-23 15:39:07

-

- 2020國際乒聯女子世界盃落幕 陳夢奪冠

- 2020-11-11 17:57:48

-

- 全國乒乓球錦標賽將在山東威海南海舉行

- 2020-09-21 09:50:33

-

- 山東自貿區首個國內離岸孵化基地揭牌

- 2020-08-28 18:50:35

-

- 相約青島 “打卡”青島金沙灘啤酒城

- 2020-08-27 09:52:12

-

- 對話山東——日本·山東産業合作交流會開幕

- 2020-08-10 09:25:03

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號