- 延安兩千萬畝“林海”誕生記

- 2018-01-31 15:04:25 | 來源:三秦都市報 | 編輯:李妍

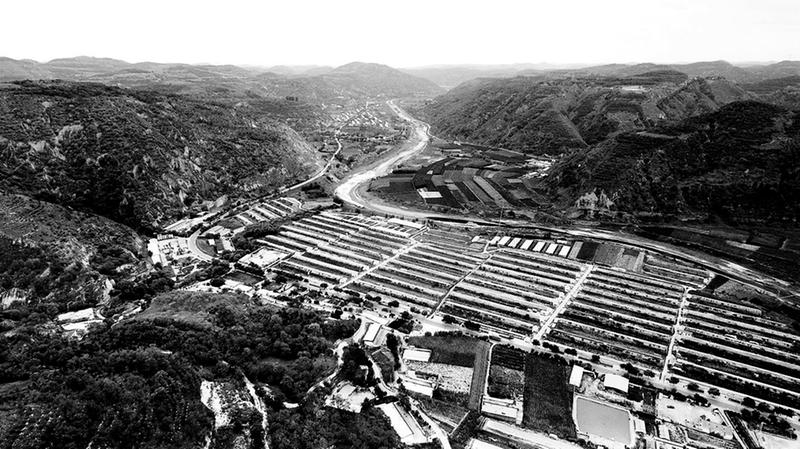

退耕還林讓延安市吳起縣再披綠裝

曾經的延安,是紅色,亦是黃色。

紅色,是延安的精神氣質。這片革命聖地激勵著一代代共産黨人牢記使命,永遠奮鬥。

黃色,是延安的自然之色。延安全境是典型的黃土高原丘陵溝壑地貌。

如今的延安,卻是紅色+綠色!

自1999年迄今,延安人“自力更生,艱苦奮鬥”,在水資源緊張、栽植難度高等惡劣自然條件下,累計完成2000多萬畝土地綠化,將陜北地區的綠色整體向北推移約400公里,實現了由黃到綠的“顏值”巨變。

黃土地上的“林海奇跡”

農曆大寒前夕,廣袤的陜北大地雪後初霽,正迎來新一輪的解凍與復蘇。

站在延川乾坤灣鎮海拔850米的山巔極目遠眺,黃土高原溝壑縱橫,幾乎每座垣、每道梁都有成片的棗樹或槐樹,不畏嚴寒、迎風傲立。

1999年,延安響應國家“退耕還林”號召,開啟大規模生態修復工程,旨在改變老區人民“越墾越窮、越窮越墾”的生存怪圈。

“一畝山地,一年毛收入不到100元。”這筆經濟賬,乾坤灣鎮龍耳村村民郝翠珍至今仍記得,補償款是每年每畝160元,“種樹更划算。”

當年的延安,群山裸露,水土流失面積達2.88萬平方公里,農村耕地大多處在水土流失嚴重的黃土山上,連農用車都進不去。

郝翠珍用架子車先將免費的樹苗拖到路邊,再肩扛背馱運上山。

守得經久寂寞,終見滿山繁華,這場堅持了19年、至今仍在進行的“綠色革命”,帶給延安人最直觀的感受就是“沙塵暴少了”。遙感衛星圖顯示,過去十多年,退耕還林將陜北地區的綠色整體向北推移約400公里,堪稱奇跡。

“聖地紅”永不褪色

從“自然黃”變為“人工綠”,聖地延安的“紅色氣質”愈加熠熠生輝。當年延安廣大黨員幹部率先垂范,成為響應退耕還林的先鋒隊。志丹、吳起、子長,很多溝溝坎坎裏退耕的第一片綠,大多出自老黨員、村幹部。

“‘自力更生,艱苦奮鬥’是延安精神的應有之義,作為黨員幹部,就得率先垂范。咬定青山不放鬆,一任接著一任幹。”

截至目前,延安累計完成造林2046.5萬畝,其中退耕還林1077.46萬畝,植被覆蓋度由2000年的46%提高至目前的70%左右。2016年,不少人印象中“黃土飛揚”的延安,獲得了“國家森林城市”稱號。

生態改變的同時,延安120多萬農民也集體告別“廣種薄收難溫飽”,人均可支配收入由1998年的1356元升至2016年的10568元;農業生産方式逐步走向現代化,全市糧食産量在最近的10多年都穩定在70萬噸以上。

新時代,新征程,一個更大的生態藍圖正在延安接力繪製:1000多萬畝退耕還林地將逐步轉化為有效森林面積。

-

- 雁塔力量系列微視頻:百煉成“剛”

- 2021-01-04 16:00:32

-

- 守初心護平安 給人民群眾最真實的幸福感

- 2021-01-04 15:29:07

-

- 安康市45個重點項目總投資150億元

- 2020-12-25 17:19:14

-

- 西安國際港務區推行“交房即交證”

- 2020-12-25 17:18:23

-

- 高品質發展看西安 經開區為加大對外開放貢獻力量

- 2020-12-25 17:17:28

-

- 西安國際港務區積極開展招商優化和人才引進活動

- 2020-12-25 17:16:42

-

- “80後”西安小夥與“60後”法國女士跨國友情

- 2020-12-25 17:10:08

-

- 2019中國網絡誠信大會12月2日在西安開幕

- 2019-12-02 14:39:58

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號