三問表趣味發展史

| 編輯: 劉燕楓 | 時間: 2014-04-04 16:42:37 | 來源: 人民網 |

一、報時機構時期:

1676年,英國鐘錶匠Edward Barlow發明瞭齒條式的報時機構,為問表的發明奠定了基礎。

17世紀80年代,英國的另一位鐘錶匠Daniel Quare進一步完善了兩問打簧結構並且獲得專利權,他所發明的安全裝置只有在完全啟動打簧機構時,才會發出報時的聲音。之後他又製作了半刻問表,從此打簧懷錶的種類逐漸增多。

二、兩問表時期:

1783年,Abraham-Louis Breguet製造了報時表的簧條機構,因此在他的作品中往往帶有清脆的聲響,也為兩問報時錶帶來了新的發展。

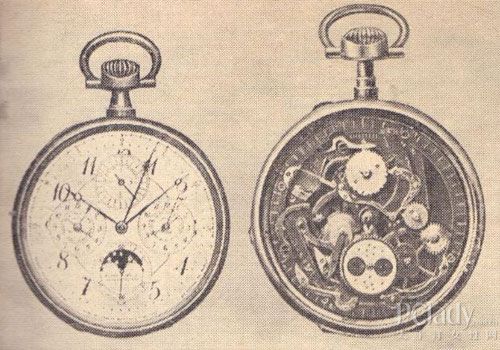

整個18世紀中,兩問表成為最主要的問表種類,兩問表可以發出兩種不同的音調,分別報“時”和“刻(15分鐘)”,當處於黑暗中無法識別時間的時候,這種表的功能就派上用場了。

另有一種是五分鐘報時也算是二問。第一次聲響代表鐘點,第二次聲響代表五分鐘,例如:當、當、當、當、當、當、當、當、當、當、(響十聲),叮、叮、叮、叮、叮、叮、叮、叮、叮、叮、叮、(響十一聲),就是十點五十五分,也就是説它所報出的時間最大誤差是五分鐘。

三、三問表時期:

1891年,愛彼發明瞭直徑為18毫米並具備三問報時功能的超小型機芯。在那個燈泡還沒有普及的年代,這種腕錶為黑暗中的人們提供了聆聽時間的條件。

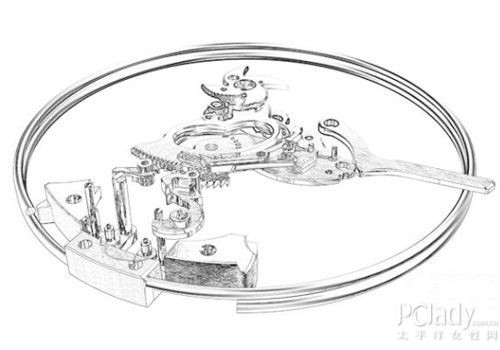

20世紀初期,問表的啟動方式基本定型,就是在表殼側面帶有一個長長的撥柄,當用手把它撥到底的時候,它才能夠發出聲響從而避免了不必要的啟動,這也是Daniel Quare所發明的安全裝置的功勞。除了兩問表,還陸續出現了十分問(Ten-minute repeater)、半刻問(Half-quarter repeater)、五分問(Five-minute repeater)等,報告時間的精確度越來越高,如今,更複雜的、可以報“時”、“刻”、“分”的三問表已經成為主流。

四、中國的問表:

國産三問表是一個新興事物。起步晚,發展快,尚有差距。

2006年天津海鷗表廠率先推出國産兩問表(報時、報刻),這無論在國內還是于瑞士展出時都引起了極大關注。

2007年海鷗成功研發出我國第一隻三問手錶。

2008年北京手錶廠在慶祝建廠50週年之際推出“中華陀飛輪三問表”,一躍成為目前我國國産功能最為複雜的手錶。全球限量20隻,玫瑰金材質,定價35萬元人民幣(詳細介紹可參閱本刊本期“中國創造”欄目)。雖然只是瑞士頂級同類産品十幾分之一的價格,但已經算是國産表中價格相當高的一款表,並具有里程碑的意義!

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13