出世遺民黃賓虹 曾以畫換大米

| 編輯: 陳豪 | 時間: 2014-05-20 15:20:26 | 來源: 人民網 |

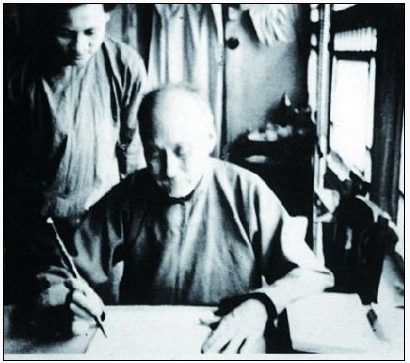

黃賓虹在北平竹北栘畫室作畫示範(旁立者為幼子黃鑒)

“九一八事變”後,形勢緊張,故宮文物南遷。1933年元月,故宮把重要文物包裝了一萬三千多箱,從2月到5月,前後共分五批從北平經平漢、隴海轉津浦鐵路運到浦口,再換江輪到上海,分別存放在法國和英國租界。後決定在南京朝天宮旁修建永久保存庫,並且在1936年8月完工,於是原存上海的文物,便在當年年底,全部用火車運到南京新庫存放。後因抗日戰爭日趨激烈,這批文物隨即又分三路在日軍炮火下緊急遷移。南線,最重要的八十箱文物經南京、長沙、貴陽,運往安順;中線,近一萬箱文物由水路經漢口、重慶、宜賓運抵樂山;北線,七千多箱文物裝火車由寶雞入成都至峨眉。另有近三千箱暫時留存南京。

在此期間,為了參加“倫敦中國藝術國際展覽會”,國民政府特別請故宮博物院遴選了七百多件精品,裝入特製的鐵箱,運到英國參展,這也是迄今為止故宮博物院最大規模的出展,在西方引起轟動。同時,部分南遷文物還曾在莫斯科、聖彼得堡,以及國內的上海、南京、成都、重慶、貴陽等地舉辦展覽,在當地都産生了轟動。尤其值得一提的是,在重慶展覽期間,由於敵機經常來襲,因此在展覽説明書後,還加上了這樣的提示:“如遇敵機空襲,大家依次撤退。”這樣的展覽説明,在人類歷史上抑或是絕無僅有的。

黃賓虹這一時期被聘為故宮古物鑒定委員,每日至中央銀行保管庫鑒定文物。上海鑒定完後,繼續赴北平鑒定故宮尚存古畫,鑒畢返滬。對於黃賓虹而言,那些經年累月早已爛熟於心的古代名畫,這次終於有了面對真跡的機會。那一階段他每天鑒畫都在150幅以上,總計鑒定故宮藏畫4萬餘幅,全部一一做了記錄,《黃賓虹故宮審畫記錄》手稿就有65冊,共計30多萬字,全是那兩年間的工作記錄,其中相當一部分古書畫現今就存放在台灣故宮博物院。黃賓虹的這份審畫記錄應是當年北平與當今台灣故宮庫藏檔案之外的另一重要文獻資料。

1937年6月,黃賓虹應北平故宮博物院古物陳列所和北平藝術專科學校之聘,赴北平審定故宮南遷書畫和擔任教授。7月,蘆溝橋事變,抗日戰爭爆發,日軍隨即佔領了北平。

在淪陷的北平,黃賓虹租居於西城石駙馬後宅七號,他給自己的居屋起了個雅號“竹北栘”。自文同、蘇軾始,竹常被古代文人用來表現清高拔俗的情趣,以及正直的氣節、虛心的品質和純潔的思想感情,早已衍變成了人格、人品的直接寫照。“寧可食無肉,不可居無竹。”蘇軾的這句話也可以用作黃賓虹的自喻。

世居京城,精研文史,尤精於掌故之學的瞿兌之描述過黃賓虹的“竹北栘”:“承塵已傾且漏,所聚書,上充棟而下疊席,案上凝塵不拭,禿筆破硯,零箋殘墨,以致手鐫之印章,散亂無紀,不識者固不料其為煙雲供養中人……庭中雖僅能旋步,顧依墻種苦竹數莖,文石一拳,大有生意。北方風乾氣凜,不生碧蘚,先生手翦理之,置石盎中,至冬日蒙茸深綠,乃勝於唐花。”

黃賓虹更像是宋代畫家李公麟筆下莼菜線條勾出的“掃去粉黛、淡毫輕墨、高雅超逸”的白描人物。忘不了,還有鑲了銀邊一樣的窮日子。

北平的天空,高,風大,無雲。筆直的白楊樹葉簌簌響著,像極了有人躲在高處拉著琴弦。穿一件青布大褂的白描人物面容清癯,簌簌的聲音送他回家。

黃賓虹八十歲時,撰《自敘生平》,其中一段這樣寫道:“近伏居燕市將十年,謝絕應酬,惟于故紙堆中與蠹魚爭生活,書籍金石字畫,竟日不釋手。有索觀拙畫者,出平日所作紀遊畫稿以示之,多至萬餘頁,悉草草勾勒于粗麻紙上,不加皴染;見者莫不駭余之勤勞,而嗤其迂陋,略一翻覽即棄去。亦有人來索畫,經年不一應。知其收藏有名跡者,得一寓目,乃贈之。于遠道函索者,擇其人而與,不惜也。”

蟄居京城的日子是困頓的。

黃賓虹的弟子石谷風在《蟄居十載竹北栘》一文仲介紹説,有一位鐵路工人張海清,因慕黃賓虹大名,登門索畫。張海清懂些書法,和石谷風認識,因黃賓虹生活異常艱辛,家中時而缺米斷糧,張海清就想方設法弄些糧食送來。為了表示謝意,黃賓虹就讓選其所愛的字畫拿去,這樣過了一年多,竟然積存了百幅之多,遂題所居為“百黃齋”。

石駙馬衚同口有個賣米的小店,黃賓虹也時常光顧。有一次,稱好的米已經倒進了米袋,黃賓虹一摸兜兒,沒錢。小店主人倒也爽快:“下次再説。”以後,每隔一段時間,小店主人就給黃賓虹送來幾斤大米。黃賓虹也就回送他一幅畫,算是以畫換米吧。

聽説過齊白石畫棵大白菜,然後換回來一車過冬大白菜的故事吧。那時候感覺齊白石畫的白菜真值錢。我讀過齊白石在一幅《白菜雙椒圖》上的題字:“牡丹為花之王,荔枝為果之鮮,獨不論白菜為菜之王,何也?”頗有些替白菜打抱不平的口吻。

安徽老鄉許堯的詩,形象地描摹了黃賓虹的北平生涯:“風雪埋頭耐討尋,寂寥巷陌一燈深。摒除萬事成孤悅,癖古何知更有今。”

許堯,工畫山水、花卉、竹石,畫愈工而窮愈甚,老年寄居寺中,喜飲茶,友人為置一棺置寺中,值大雪乏薪,乃日削棺木以煮茗——這茶的滋味可不是隨便什麼人都能消受得起啊,是不是有一種絕筆的味道?

黃賓虹繼續著自己的研究,他一意蒐集明代遺民畫家材料,曾致書友人:“僧漸江、程穆倩、鄭遺蘇皆處時艱,抱其亮節清風,不為污俗所染。”

出世遺民的心態總是不無自覺地表現在黃賓虹的審美旨趣中。可以説,黃賓虹的一生,在精神上都是與這些遺民面對而坐的。

漸江、程穆倩、鄭遺蘇都是安徽歙縣人。漸江,也就是弘仁,曾數度參與抗清復明的鬥爭,弘仁與石濤、梅清同為“黃山三巨子”,時人謂:“石濤得黃山之靈,梅清得黃山之形,弘仁得黃山之質。”程穆倩在詩、書、畫、印方面修養極高。他因議論“馬士英眼多白,必亂天下”而遭到迫害,險些喪命,後來只得隱身匿跡。鄭旼,號遺蘇,擅長畫山水畫,以幹筆見勝,側鋒取勢,意境幽僻澹逸,自具風貌。

上一個朝代的遺民總是下一個朝代的麻煩事,改朝換代是歷史大事,大事歸國家,小事芝麻粒歸自己,弄不好芝麻粒就成老鼠屎了。從伯夷、叔齊恥食周黍開始,每逢改朝換代都有遺民問題。筆墨峭勁雄峻,以創“大斧劈”皴聞世的宋代畫家李唐,就畫有《採薇圖》,表現了被後世視為楷模的伯夷、叔齊的那段歷史。唐、宋、元、明、清改朝換代莫不如此。宋代畫家鄭思肖所畫蘭花多為疏花簡葉,且不畫根土。人詢之,則曰:“地為番人奪去,汝不知耶?”與被謂之“明三百年無此筆墨”的陳洪綬齊名,號“南陳北崔”的崔子忠,明朝覆滅,他“走入土室中匿不出,遂餓而死”。

但可要知道,清朝順治時期的大書法家、禮部尚書王鐸,卻是被列入《貳臣傳》者。乾隆皇帝把降清的明朝官員稱為“貳臣”,説這些人“遭際時艱,不能為其主臨危授命……大節有虧”。乾隆實在有點不厚道,祖宗基業不過百年,就將這些當年多多少少對於鞏固清朝政權有功的降臣如此羞辱。王鐸地下有知,臉上會不會蒙一張黃表紙?不過,這張黃表紙如若寫有王鐸的書法,現今熱熱鬧鬧的拍賣會一槌子下去,怎麼也得百十萬元吧?

“遺民”是一筆一筆的痛,不似現在有錢人投資“移民”,飛機轟鳴著穿過雲朵就興高采烈地遠走高飛了。

相關新聞

新聞推薦

- 開放的中國:堅持開放合作 互利共贏2025-11-05

- 傳統文化生動“破圈”撬動消費澎湃活力2025-11-05

- 臺胞來大陸不但很便利,而且很安全2025-11-05

- 兩岸關係回顧與展望座談會在上海舉行2025-11-05

- 2025年台灣美食文化嘉年華在天津市和平區舉辦2025-11-05

- 年度最大“超級月亮”來了!今晚記得抬頭看2025-11-05