田曉菲:《金瓶梅》充滿了神性

| 編輯: 陳豪 | 時間: 2014-09-05 15:15:00 | 來源: 人民網 |

田曉菲在哈佛大學辦公室。

田曉菲的筆名“宇文秋水”取自《莊子》,蘊“不見水端”之意。從懵懂幼童時,她就與文學結下了不解之緣,5歲開始接觸詩詞。13歲那年,還是初中生的田曉菲已出版了多本詩集,被北京大學破格錄取。畢業後,她赴美留學,一氣兒讀到博士,35歲成為哈佛大學的終身教授。今天看來,這段經歷幾乎無法複製,就像今天的中國無法複製上世紀80年代專屬於詩歌的“黃金時代”一樣,很多傳誦一時的篇章都已經被人遺忘了。

古今中外,總有一些文學作品不會隨時間褪色,反而被歲月打磨得越發引人矚目,比如《金瓶梅》。中國人對它懷著一種微妙的情緒,提到這3個字時,人們的表情就像面對一個彼此心照不宣的秘密,神態各異之下衍生出無數種解讀,其中一種是屬於田曉菲的。11年前,她把自己對《金瓶梅》的觀感從頭至尾按照原著順序梳理下來,整整100個章回,結成一本《秋水堂論金瓶梅》。今年,這本研究著作再版,田曉菲也向環球人物雜誌記者講述了她眼中的《金瓶梅》。

不看書要眼睛幹什麼用呢

田曉菲出生於哈爾濱,父母都從事文字工作。4歲時,父母到天津文聯工作,田曉菲也從黑土地來到了海河邊。1976年唐山大地震時,天津也處於地震帶,田曉菲在地震棚裏開始接觸文學。當別的母親抱怨自己的孩子太貪玩時,田曉菲的母親卻在抱怨女兒待在房間裏的時間太長,一看書就是好幾個小時。有一次,母親勸告田曉菲道:“看書太多會把眼睛看壞的。”田曉菲則回答道:“不看書要眼睛幹什麼用呢?”

16歲時,適逢北大建校90週年前夕,田曉菲寫下了《十三歲的際遇》,當時她已是大學三年級的“老生”了,字裏行間充滿著對北大的眷戀和對未來的憧憬:“是的,我是一隻不係之舟,曾經那樣安恬地依偎在未名湖的臂抱裏,但我的心無時無刻不在嚮往大海的波濤。我沒有忘記我的誓言,我渴望發現新的大陸,渴望從海洋深處為你、北大,擷取最燦爛的珍珠。”這篇文章後來被選入國內中學課本,也成為田曉菲少年時代的代表作之一。

1989年,田曉菲赴美留學,兩年後獲得內布拉斯加州立大學英國文學碩士,之後進入哈佛大學攻讀比較文學,1998年拿到博士學位,前往柯蓋德大學任教。田曉菲的學者之路就此開啟。

哈佛大學不僅是培養田曉菲學術能力的搖籃,同樣也是她人生的福地——在這裡,她認識了後來的丈夫宇文所安。宇文所安是著名的漢學家,1946年生於美國,本名斯蒂芬·歐文,癡迷于中國古典文化,尤其對唐詩頗有研究。德國漢學家顧彬非常崇拜他,説自己與他一個在地下,一個在天上。而在田曉菲眼中,宇文所安卻是“一個生活在地上的人,我喜歡他這一點”。

共同的學術愛好是兩人感情的基礎。“我們都覺得自己找到了知音。我們都很喜歡詩,唯一不同的是,他喜歡唐朝,我喜歡南朝。”實際上,兩人的學術領域都很廣泛,田曉菲對宋、元、晚明的文學很感興趣,包括現代文學;宇文所安除了一系列關於唐詩的著作,也出版過關於魏晉文學的書。

每當有新作出版,夫妻二人都會在文中把對方稱為知音,互致感謝。2003年,田曉菲的《秋水堂論金瓶梅》出版時,宇文所安為她寫了序言。文中,他寫道:“秋水的論《金瓶梅》,要我們讀者看到慈悲。”

在人生的某個階段,突然發現這部小説

環球人物雜誌:你研究《金瓶梅》的初衷是什麼?

田曉菲:我很早就讀過《金瓶梅》,開始並不喜歡這部書。但是,過了一些年,在人生的某個階段,突然發現這部小説——更準確地説,是這部小説的繡像本——真是了不起的傑作!喜歡之餘,就拿起筆,每天都就其中的一個章回寫下心得感想。當時沒想到要把這些感想出版,甚至連寫書的感覺都沒有,就好像金聖嘆、張竹坡寫回評一樣。《金瓶梅》有100回,我也就寫了100天,這就是《秋水堂論金瓶梅》的雛形。

《金瓶梅》裏面説武松回家看哥哥,半路上無意中打死一頭猛虎;我呢,是給自己尋快樂,無意中寫了一本書。後來,我在哈佛東亞係開了一門課,《金瓶梅》討論,感到有必要把自己對《金瓶梅》版本、作者以及現代學術界意識形態的想法,做一個系統而簡要的描述,於是寫了一篇論文,發表于《哈佛亞洲學刊》。可以説,這就是我和《金瓶梅》的淵源。

環球人物雜誌:《秋水堂論金瓶梅》是在2003年第一次出版,今年再版有哪些修改?

田曉菲:這一版是從2005年的修正版來的,沒有再做進一步修改。如果還改,恐怕就不是修改而是重寫了。

環球人物雜誌:宇文所安先生説從你的解讀中看到了慈悲。你為什麼提出從佛教超脫的角度讀《金瓶梅》呢?

田曉菲:我提出這一點,是因為《金瓶梅》繡像本本身就在促使我們作出這一詮釋。但《金瓶梅》的詞話本就不同,詞話本偏重於道德説教,其文本內部不存在這種佛教視角的詮釋可能。所以這兩個版本的差異是很大的。它們的側重點和主旨完全不一樣。從書中用詞上就能看出來。詞話本第一回的卷首詞用項羽、劉邦的英雄故事告誡世人,情色二字會消磨英雄志氣,引來災禍。繡像本第一回的卷首詩,則採錄了唐朝一位女詩人程長文的樂府詩《銅雀臺》。它描繪了一幅今昔對比的興亡盛衰圖。之後則寫道:“枕上綢繆,被中恩愛,是五殿下油鍋中生活。只有《金剛經》上説得好:如夢幻泡影,如電復如露。”建議讀者“削去六根清凈、參透空色世界”。

環球人物雜誌:《沒有神的所在:私房閱讀金瓶梅》的作者侯文咏開篇寫道:當價值不再,一切只剩下慾望時,生命會變成什麼?他認為小説中沒正面人物,全都是反面,作者蘭陵笑笑生無非借此故事,寫明朝晚期商業滋生的腐朽社會。你覺得是這樣嗎?

田曉菲:每個人都可以有自己的觀看方式。我沒有讀過你説的那本書。我覺得《金瓶梅》的繡像本,其實就像現實人生一樣,沒有絕對反面或者正面的人物,而是充滿了多面的人物。當然,它也充滿了神性的光輝:這光輝來自作者寫人性複雜之處時,那種穿透紙背的筆力,也來自他對每一個角色的愛惜。

環球人物雜誌:《金瓶梅》中,你最喜歡哪個角色?

田曉菲:《金瓶梅》裏面的人物,男男女女,我個個都愛——因為他們都是文字裏面的人物,是生龍活虎的人物。我知道如果在現實世界裏和他們遇見,打起交道來,我是一定要吃虧的。現在,他們被局限在書裏,在我從小便熟悉的文字裏,我可以愛得安心。

一部徹頭徹尾的“成人小説”

環球人物雜誌:當代中國出現了《金瓶梅》研究熱,是不是因為《金瓶梅》與中國社會現實的對應?比如慾望與金錢支配下的道德喪失?

田曉菲:我倒覺得多半是因為人們開始認識到《金瓶梅》是一部被低估了的傑作,包括上面提到的神性。比如,在小説第六十八回,西門慶為和王招宣府的林太太通姦,命小廝玳安去尋一個媒人文嫂,玳安尋來尋去,找到了王家巷:“中間有座巡捕廳兒,對門亦是座破石橋兒,裏面半截紅墻是大悲庵兒,往西小衚同上坡,挑著個豆腐牌兒,門首只見一個媽媽曬馬糞。”你看,這是縣城裏一個多麼骯髒猥瑣的所在,玳安在這裡做的,又是多麼骯髒猥瑣的差使,巡捕廳象徵著罪與罰,但是就在巡捕廳旁邊,亦暗亦明地進行著不法的情慾勾當。可是,就在這樣一個地方,作者又寫出那半截紅墻後面的大悲庵——我對這一細節,實在是愛不釋手,因為作者的慈悲就在這種地方體現出來。就連那曬馬糞的老媽媽,也自有其神奇的魅力。你想吧,為什麼要寫到她?難道還真的是有一個老媽媽彼時彼刻在那裏曬馬糞不成?這麼想的讀者,或者看到這裡什麼也不想的讀者,都錯過了這本書的真正價值。“食色,性也。”然而,馬糞之污穢中自有其清潔,騎著白馬的俊爽小廝玳安所幹的營生裏自有其污穢。真是“細節裏面有神明”。

環球人物雜誌:同樣是古代的情愛小説,人們總説:“《紅樓夢》有情無欲,《金瓶梅》有情有欲,《肉蒲團》有欲無情。”你同意這種説法嗎?

田曉菲:有人還説《金瓶梅》“沒有情,只有欲”呢。沒有精神,只有肉體。這是很大的誤解。《金瓶梅》中的人物,沒有一個有反省自己的自知自覺,這沒有錯;但是,小説人物缺乏自省,不等於作者缺乏自省,不等於文本沒有傳達自省的信息。《金瓶梅》的肉體與靈魂,是佛教的。《金瓶梅》的作者像菩薩,他要求我們讀者也能夠成為菩薩。

《金瓶梅》不但描寫欲心強烈的男子,也描寫欲心強烈的女人,而且,它對這樣的女人,也是很慈悲的。我請讀者不要被皮相所蒙蔽,以為作者安排潘金蓮被殺,李瓶兒病死,龐春梅淫亡,是用文字懲罰這些女子,我們要看到他筆下流露的深深的哀憐。

環球人物雜誌:你曾在書中説,自己讀完《金瓶梅》最後一頁,掩卷而起時,竟覺得《金瓶梅》實在比《紅樓夢》好。好在哪?

田曉菲:《金瓶梅》看社會各階層的各色人等更全面、深刻,更嚴厲,也更慈悲。《紅樓夢》對趙姨娘、賈璉、賈芹這樣的人物沒有什麼耐心與同情,再比如那些常惹得寶玉恨恨的老婆子們。《紅樓夢》一書最為用心的地方,只是寶玉和他眼中的一班“頭一等”女孩。她們代表了作者完美主義的理想,也代表了理想不能實現的悲哀。

環球人物雜誌:你怎麼看《金瓶梅》在中國文學史上的價值?相對於《紅樓夢》,《金瓶梅》為何會被低估?

田曉菲:《金瓶梅》是世界文學傳統中的傑作。沒有《金瓶梅》,就不會有《紅樓夢》。《紅樓夢》學《金瓶梅》學到了家,《金瓶梅》卻是異軍突起,前無依傍。但是,《紅樓夢》是對中國傳統文化的深刻批判,《金瓶梅》則致力於對人性的解剖與悲憫,此其一;《紅樓夢》單憑大觀園中少男少女的浪漫情懷就可以迎合一大部分喜歡在書中進行幻想的讀者,《金瓶梅》則是一部徹頭徹尾的“成人小説”,在我們的社會,深通人情世故的中年人很多,可“成年人”相對來説不太多,此其二;很多研究者評論者喜歡跟風,此其三。有此三者,相對於《紅樓夢》,《金瓶梅》難免要被低估。

環球人物雜誌:有觀點認為《金瓶梅》在海外比《紅樓夢》的影響力大,是這樣嗎?

田曉菲:這種説法恐怕不準確。國外翻譯介紹中國作品很受中國本土傳統的影響,知道《紅樓夢》的可能還是要比知道《金瓶梅》的人多。

環球人物雜誌:文化差異是否會影響西方讀者對《金瓶梅》中人物和情節的理解?

田曉菲:“西方人”的概唸有些空泛,就説美國讀者吧。很多美國學者,比如剛剛去世的哈佛漢學家韓南,比如近日完成《金瓶梅》詞話本之英譯本的芝加哥大學教授芮效衛,再比如普林斯頓大學的蒲安迪、匹茲堡大學的柯麗德等,研究《金瓶梅》都卓有成效。但美國讀者就像中國讀者一樣多樣化,難以一概而論。我了解的都是學術界的情況,不能代表普通大眾。我覺得文化差異未必體現在對文學作品的解讀上,而且,時代差異有時比文化差異更難跨越。現代人對古代的風俗習慣、思想見解感到隔閡,這種隔閡遠遠大於當代美國讀者和當代中國讀者之間的差異和隔閡。

環球人物雜誌:漢學家顧彬説過,誤讀也是一種理解。你怎麼看待“誤讀”的問題?

田曉菲:有“誤讀”就説明有“正讀”。但誰有權規定何者為正?是學者專家嗎?學者的理解是來自專業知識和專業訓練的理解,但不能説那就是唯一的或者權威的“正解”。很多大眾讀者都比專業出身的學者更有見識。

環球人物雜誌:那説到底,《金瓶梅》對於當代的外國讀者理解中國有什麼意義?

田曉菲:會讓他們看到,中國古代有偉大的詩歌,也有偉大的小説。

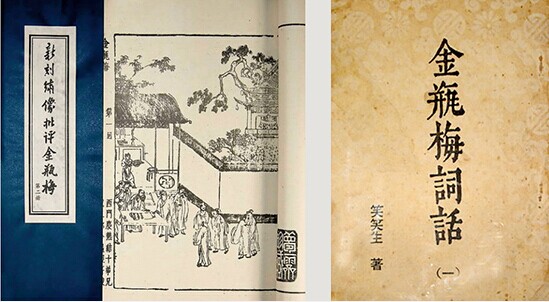

《新刻繡像批評金瓶梅》和《金瓶梅詞話》

相關連結:

研究者一般將《金瓶梅》的版本分成兩個大的系統 :一個是詞話本,一個是繡像本。

繡像本又稱崇禎本,即明朝崇禎年間刻本。明清以來,書商會在通俗小説前附書中人物的圖像,以增加讀者的興趣,因用線條勾描,繪製精細,也稱“繡像”。《金瓶梅》繡像本中有 200 幅木刻插圖,全稱為《新鐫繡像批評金瓶梅》。

清朝初年,文人張竹坡據《新鐫繡像批評金瓶梅》進行評點。此後,繡像本一直流行,以至於《金瓶梅》詞話本在文壇蹤跡難尋。

1931 年左右,北京琉璃廠個體書商張修德在山西收購到一部《新刻金瓶梅詞話》,10 卷 100 回,全書保存基本完整,僅缺第五十二回第七、八兩頁。為明代萬曆年間刻本,早于繡像本,是已知最早的《金瓶梅》版本。自此,這個珍貴的版本始廣為流傳,為海內外學人所知。

詞話本發現後,學術界比較一致的意見是認為詞話本是繡像本的母本,兩者之間是母子關係。其中鄭振鐸的看法最有代表性 :繡像本“確是經過一位不知名的杭州文人的大筆削過的”,《金瓶梅詞話》“才是原來的本來面目”。後來,隨著所見版本的增加和探討的深入,有些研究者提出了不同的看法。至今無定論。

兩個版本在文本形態上有很大差異。比如詞話本的卷首有序、開場詞,而繡像本則沒有。詞話本的回目有不少處字數不等、不對偶,民間語言色彩濃厚 ;而繡像本則回目整齊工巧,文學色彩更重。兩個版本第一回開場部分內容不同,第五十三、五十四回的內容也不同。詞話本第八十四回有一段吳月娘清風寨受襲擾、被宋江搭救的描寫,繡像本中則沒有。兩種版本的用語也多有不同,比如詞話本中山東方言俗語較多,而繡像本則多加以刪改,等等。因此,有學者提出“兩部《金瓶梅》,兩種文學”的説法。

相關新聞

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13