“東山陸橋”連接兩岸一家人

| 編輯: 關春英 | 時間: 2015-06-18 10:53:50 | 來源: 海峽之聲網 |

東山縣博物館徐淩館長跟記者介紹“東山路橋”情況

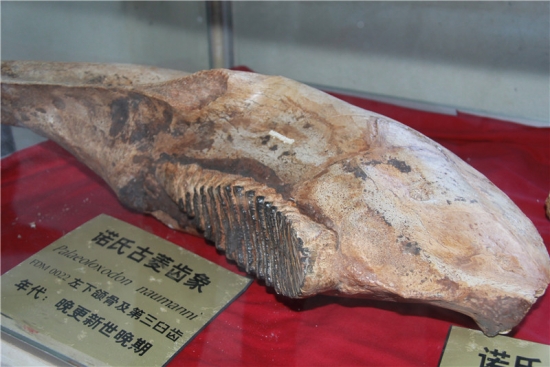

出土文物

出土文物

出土文物

海峽之聲網(記者丁衛衛、廖一傑 特約記者肖楠 林來才)在台灣海峽的海底有一條淺灘,從福建省東山島向東偏南延伸,經台灣海峽至澎湖列島,最後連接到台南。它曾是連接兩岸的“橋梁”,被人類學家稱為“東山陸橋”(也稱為“海峽陸橋”)。

據東山縣博物館前館長陳立群介紹,“東山陸橋”的概念最早是1981年由福建師範大學林觀得教授在美國世界海平面學術研討會上提出來的。之所以稱之為陸橋,是因為淺灘曾經在過去某個時期出露海面,成為連接大陸與台灣的“橋梁”。海洋地質資料顯示:淺灘的形成屬於由更新世不同時期的陸相堆積物組成,成為略高於海峽底部的臺地。經中外專家的多次充分論證和考古,近180萬年以來,海平面下降超過40米時至少有7次,由此推斷“海峽陸橋”至少有7次出現。隨著全新世紀的到來,氣候已漸暖,海平面回升,台灣海峽逐漸形成。海峽陸橋在距今約8500年前才最後被淹沒于海底。

據了解,東山島的漁民在台灣海峽捕魚時,經常會撈到一些哺乳動物的化石。他們恪守當地古老的習俗,恭敬地稱它們為“海兄弟”,並帶回岸上,斂于陶甕之中,供奉于專門埋藏“海兄弟”的“萬福宮”。

東山縣博物館前館長陳立群介紹説,近年來東山縣博物館對台灣海峽的哺乳動物化石做了大量的研究,通過比對兩岸出土的動物化石,發現整個台灣海峽動物屬於同一動物群,這充分説明在冰河時期東山澎湖台灣曾經有一度是連接在一塊的,這片陸地不但有大量的動物群,而且有人類活動,這就是“東山陸橋”。

2009年3月,“台灣海峽(東山)陸橋的發現”入選中國地理百年30項重大發現,這也是福建省唯一入選的項目,並公布於中國地理學會、中國國家地理雜誌社聯合出版的《中國地理百年大發現》專輯中。陳立群表示,“東山陸橋”動物化石為研究史前時期台灣與大陸的地理變化、生態環境、氣候以及閩臺動物來往、古人類活動提供了重要線索,不但有考古和學術上的重要價值,更有兩岸自古相連、閩臺一家的歷史意義。

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16