時隔24年 江蘇籍赴臺老兵後人代父尋親歸根

| 編輯: 左妍冰 | 時間: 2018-04-03 11:08:04 | 來源: 海峽之聲網 |

赴臺老兵後人顧家寶(左二)與家鄉親人合影

抱著素未謀面的親人,台灣“尋二代”、老兵後人顧家寶忍不住哽咽。距離上次父親回到江蘇,已經是24年前的事,顧家寶説,“雖然我不是第一次到大陸,之前也因工作多次在兩岸往返。可是這一次是代替父親回鄉,心情真的很不一樣。

今年3月,今日頭條兩岸尋親項目收到一個尋親求助,來自台灣的顧家寶先生希望能夠替自己的父親、江蘇籍台灣老兵顧志盈尋找大陸親屬。3月20日,頭條尋人發佈了顧家寶的尋親啟事,並將信息彈窗到江蘇鹽城。通過江蘇省東臺市臺辦的攜手相助,成功找到了顧家寶的大陸親人。

“兩岸親情割不斷,我真切地希望,有機會代替父親返鄉,向親人們請安問好。”得知找到親人的消息,顧家寶相當興奮,並在第一時間訂好機票,趕在清明節前夕返鄉探親。

1994年,老兵顧志盈從台灣重回江蘇與老家親人團聚;時隔24年,在2018年4月2日,顧家寶不遠千里代替過世的父親踏上回鄉的路,替他再看看這片家鄉熱土。

尋根:這些年我都會在臺遙祭祖先

今年49歲的顧家寶,從小生在台灣、長在台灣,現在從事諮詢顧問工作。據顧家寶介紹:父親顧志盈生於1929年8月1日,原籍江蘇省東臺縣,家中排行次子。

“1949年,父親隨部隊遷往台灣,直到1987年兩岸開放交流後,才與老家親人重新建立聯繫,並且在90年代後多次返鄉。”在顧家寶先生的記憶中,當年父親回鄉後,給爺爺奶奶修墳。回到台灣後,都會很開心地告訴家人一些東臺的情況。

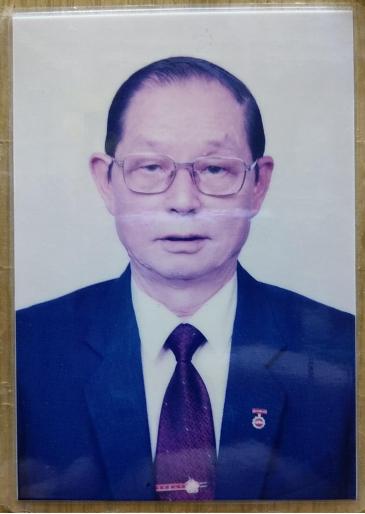

已逝赴臺老兵顧志盈

赴臺老兵顧志盈是一個有故事的人。他在台灣曾擔任香港人日報台灣社社長,並在1990年1月4日,創辦了《榮民時報》,替在臺的退役老兵們發聲。

顧家寶透露父親當初辦報的初衷:“爸爸曾經告訴我,不見得要做大官也不儘然要做大事,只要可以幫助需要幫助的人,也就值了!有許多老兵當年跟父親一樣,背井離鄉到台灣生活,在社會上比較弱勢,需要有人來替他們發聲和照顧。”

2001年,顧志盈離世,由於其臨終前並未留下老傢具體的地址和聯繫方式,加上搬家的緣故,使得後代與海峽另一端的家人斷了聯繫。“爸爸已去世多年,他生前總是希望有朝一日我能與他共同返鄉,而今我想代他回鄉,但毫無聯絡方式跟地址。”雖然不像父親經歷過從大陸到台灣移居的年代,但血濃于水的親情羈絆,讓顧家寶想替父親返鄉的念頭一天比一天濃烈,“每次逢年過節,我都會擺上香燭遙祭祖先,希望有一天,我可以回到家鄉祭祖。”

重逢:斷線逾20年的親情再度相連

3月20日,頭條尋人替顧家寶發佈尋親消息《江蘇籍赴臺老兵後人尋根:想向親人們請安問好》,不久,尋人郵箱便收到來自江蘇省東臺市臺辦的郵件,使得尋親過程有了重大進展。

經過東臺臺辦工作人員相助,查閱到老兵顧志盈早年前往東臺記錄的檔案資料,並走訪相關部門退休人員查找相關情況,得知顧家寶的表叔焦恒美老先生目前就居住在鹽城東臺,並進一步尋找到焦恒美先生在東臺的具體住址及聯繫方式。

73歲的焦恒美老人難掩激動地訴説著,“我是家寶的表叔啊!我和他父親失去聯繫已有20多年了!”談到動情之處,焦爺爺忍不住熱淚盈眶,“表哥顧志盈在1991年到1994年期間回來了四五趟,從1995年,卻斷了聯繫。我也曾想過聯繫表哥,卻始終未能成功,都不知他已經離世了。家中還保留了當年表哥留下來的東西呢,十分歡迎侄兒回家來探親、祭祖。”

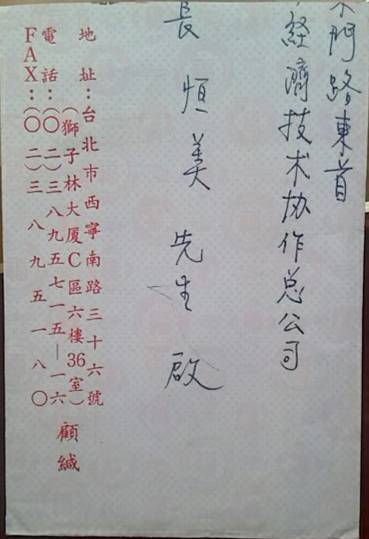

焦恒美拿出當年與顧志盈通信的信封與照片,顧家寶看到直呼,“這個信封是當年爸爸專用的,上面的台灣寄件地址,正是他當時在報社的辦公室。”

焦恒美先生提供與顧志盈當年往來的信件

驚喜:頭條評論區助他找到更多親人

既顧家寶通過今日頭條的幫助聯絡上自己奶奶這邊的親人(表叔焦恒美)後,3月26日,頭條尋人發佈了文章《斷了音訊逾20年,江蘇籍赴臺老兵後人尋根成功,將於清明返鄉探親》,消息發佈僅一天,就有頭條用戶在評論裏説:“(老兵)是我爺爺的兄弟。”

頭條尋人的工作人員立即和這位網友取得聯繫。“(老兵)顧志盈是我爺爺的兄弟,我的爺爺叫顧志良,現在老家在江蘇省興化市陶莊鎮卞堡村”。於此同時,頭條尋人的郵箱也收到了一封特殊的郵件,“我們是顧家寶的近親,看到頭條在尋找,希望能聯繫我們”,並留下了電話號碼。發郵件的人叫顧友余,他正是老兵親哥哥顧志成的兒子。

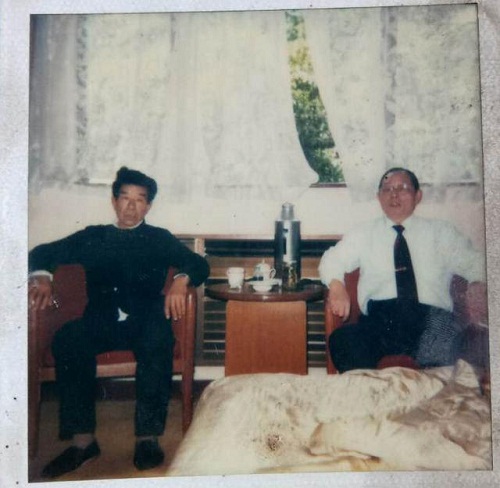

赴臺老兵顧志盈(右)與親哥哥顧志成在一起

顧友余發來了叔叔顧志盈當年返鄉時和老家親人拍下的照片,顧家寶得知消息後歸心似箭,他盼望著與親人相逢時,盡情訴説思鄉之情,“無論我在哪生長,我不能忘記我身上所流的血及親緣關係。從小父親就會告訴我,人要懂得根在哪,血脈從哪來。”

這是今日頭條兩岸尋親項目第26個成功案例。目前,今日頭條已經幫助28個兩岸家庭團圓,其中,年紀最大的老兵97歲;跟家鄉親人失聯時間最長的有80年;最快的一個案例時候,我們僅用了1個小時,就幫助兩岸家庭尋親成功。當科技不再只是冷冰冰的數據傳輸,還可以幫忙找人,甚至高效地縮短兩岸尋親路,幫助在台灣的老兵或其後人尋根覓親,便是兩岸尋親項目的目標。(海峽之聲網轉載今日頭條消息)

相關新聞

- 2017-12-28今日頭條啟動“兩岸尋親”項目 移動互聯“第四通”助力尋根路

- 2018-01-03從“返鄉”到“尋根”:兩岸交流迎來“尋二代”時代

- 2017-11-30彈片·尋親·抽水馬桶——一位資深廣播工作者的兩岸交流記憶

- 2017-10-16臺媒:蔡英文萬里“尋親” 給出了怎樣的政治信號

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16