八旬臺胞跨海尋根:扶洋 你是我回得去的原鄉

| 編輯: 左妍冰 | 時間: 2019-06-18 10:55:12 | 來源: 中國台灣網 |

從廈門出發,開車走3小時的高速,再繞盤山公路行駛約一個半小時,曾嘉治帶領的嘉義縣大林鎮三角裏曾氏宗親團一行10人終於來到了龍岩市上杭縣扶洋村。扶洋是他們的祖籍地,他們的原鄉。

10月15日,參加海峽論壇子論壇“同名村 心連心”活動的11對同名同宗親的鄉親們開啟懇親之旅。曾氏宗親團便是其中一對。

曾氏宗親團在曾氏祠堂前合影留念。(中國台灣網 王莉婷 攝)

幾百年前,曾氏宗親因躲避戰禍,從福建永定遷往台灣,從此在台灣嘉義縣落戶成家。1997年,曾氏第30代子孫曾嘉治為完善家譜、尋根問祖,開啟了在大陸的尋根之旅。他多次往返大陸,終於尋到了自己的家鄉永定,還根據家譜中記載的“扶洋”二字和先人名諱,經多番考據,在2000年,找到曾氏的原鄉——上杭縣扶洋村。

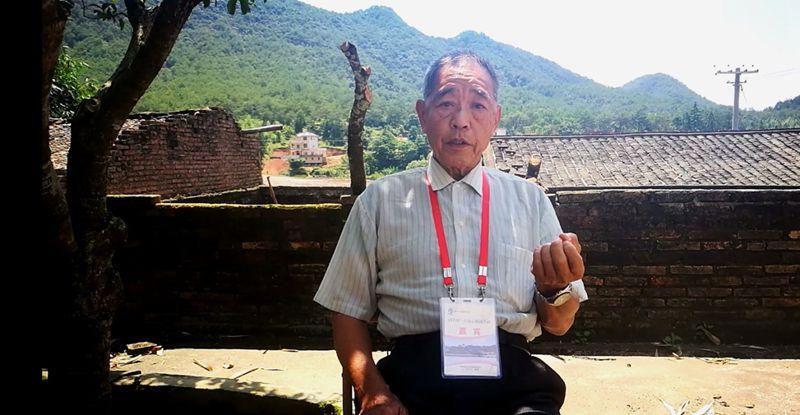

台灣同胞曾嘉治。(中國台灣網 王莉婷 攝)

皓首蒼顏不阻尋親心切

此行路途波折,但是曾嘉治依然滿懷期待,雖然這已是他第7次回到扶洋村。懷著尋根的殷殷期盼,已年近8旬的曾嘉治依然精神矍鑠。“最初來這裡尋根的時候,村民都講客家話,我一句都聽不懂,但是我還是一家一家的問,最後在這裡找到了先輩的墓地。”

祭祖後,宗親團一行來到了龍岩市客家族譜博物館。在博物館內曾氏姓氏下,靜靜地陳列著曾嘉治所撰寫的《曾氏族譜》一書。族譜以地圖做封面,紅色的圓圈明確勾畫出曾氏宗親從山東曲阜到福建上杭,再經福建永定到台灣的遷移過程。

尋根之旅並不順利。曾嘉治坦言,“為了尋根,他跑遍了大陸11個省份,“僅僅在兩岸通行的機票上就花了超過200萬新台幣。”但是他告訴記者,即使艱難,也要堅持,“因為尋根是我的責任。我現在最大的心願就是有生之年,能將我多年尋根積攢的考據資料寫下來,讓曾氏世代都知道,我們的故鄉在扶洋,讓曾氏子孫都回得去原鄉。”

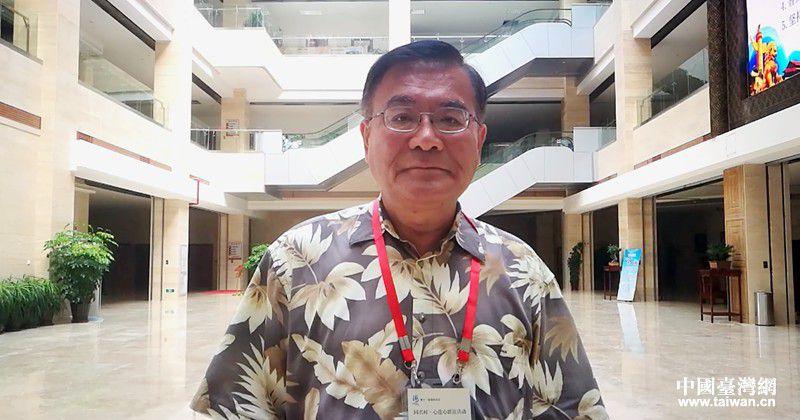

台灣同胞曾明宗。(中國台灣網 王莉婷 攝)

久居異國不忘飲水思源

“從出生我就知道自己是永定人,每年清明節祭祖,家譜和先人牌位上都明確寫著‘永定’二字。”曾嘉治的堂弟曾明宗説,雖然自己在美國生活了40年,但是自己一直銘記,自己的祖籍地在大陸。

“其實,在山西太原一直居住著我的一位叔公,1989年我們取得了聯繫,到1992年我們終於相逢了。”1992年,曾明宗到大陸出差時,特意搭夜車去太原見了叔公。曾明宗回憶兩岸親人初次相逢的情景,他説,“見面時,我們什麼都沒有説,就開始抱頭大哭。”

這份親緣一直持續到現在。曾明宗打開手機微信,向大家展示了他與叔公女兒的聊天記錄。其中有一條微信來自2017年的英國,叔公的女兒寫到:明宗好!非常感謝你還惦記我們,只是我現在還在英國愛丁堡照顧女兒和小外孫,計劃三底回國,估計這次見不了面了,我母親目前身體還好,謝謝牽掛!台灣那邊家人都好嗎?請代我向他們問好!

“台灣有句話叫‘食果子拜樹頭 ,食米飯敬鋤頭’,意思就是要‘飲水思源’”,曾明宗説,作為一個客家人後裔,一直想要回到祖籍地看一看,“這一次回來,算是圓了我多年的心願。”

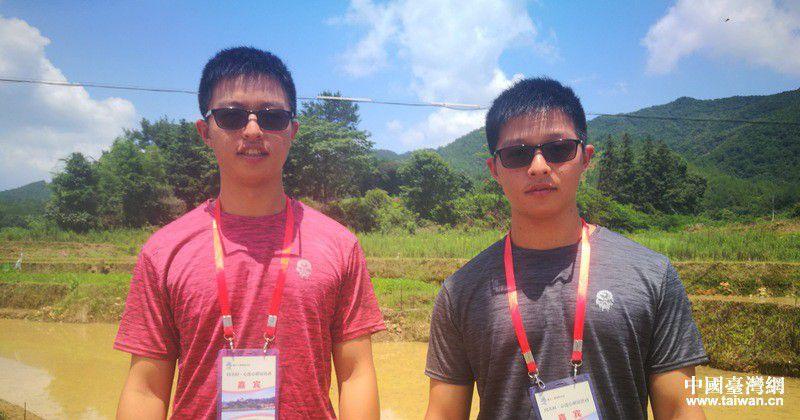

台灣青年曾元偉、曾元佳兄弟。(中國台灣網 王莉婷 攝)

風華青年不畏尋根問祖

“在我們很小的時候,伯伯就告訴我們,我們的原鄉在扶洋,這一次回來,我們感到很親切”。在這支尋根隊伍中,曾元偉、曾元佳這對生於1997年的雙胞胎兄弟格外亮眼。他們是曾氏家族的第31代子孫,這次受伯伯曾嘉治邀請,第一次回到扶洋。

第一次和大陸親人一起祭拜祖先;第一次吃扶洋地道的客家菜;第一次與大陸親人圍坐拉家常....。。曾元偉感慨頗深,他説,回到扶洋,他不僅了解了家族的歷史,更感受到了鄉親的熱情和溫暖。“我覺得應該讓更多的台灣青年來大陸尋根,這樣,會讓我們的家族越來越緊密,越來越團結。”

“家譜意味著傳承,帶曾元偉兄弟回來,就是為了讓他們知道自己的根脈在扶洋,在大陸。年輕人不能忘本,以後會帶更多台灣年輕人回大陸尋根。”曾嘉治説。(中國台灣網6月17日訊 記者 王莉婷)

相關新聞

- 2019-05-20時隔61年 王雲龍帶母親踏上回家路

- 2018-12-22【兩岸青年派(第二季)】“頭條尋人”超厲害,半小時找到失聯29年親人

- 2019-05-14臺胞冀氏兄妹汝州尋根省親告慰父輩

- 2019-02-12遂寧籍台灣老兵女兒找到親人 回鄉團年

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16