新疆吐魯番哈拉和卓墓地:再現漢唐文化融合下的生活圖景

| 編輯: 張旭 | 時間: 2020-06-09 09:14:35 | 來源: 光明日報 |

光明日報記者 王瑟

春節前,新疆文物考古研究所發佈《吐魯番阿斯塔那—哈拉和卓墓地·哈拉和卓卷》,正式公佈對哈拉和卓墓地考古發掘的研究成果,為這項延續多年的考古發掘畫上了句號。其中的驚喜與謎團,讓人更加關注這所尚鮮為人知的墓地。

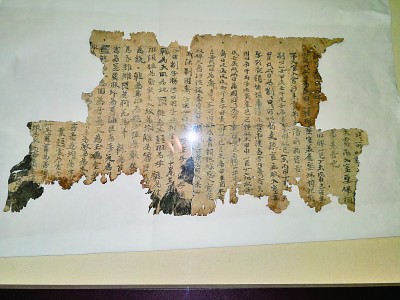

一批古紙:中國紙和造紙技術向西傳播的印證

臨近夏天,人們習慣戴個墨鏡來遮陽。可有誰想到,這個遮陽的眼鏡早在唐代就有人戴了,雖説不是鏡片做成的,但它的功效卻是一樣的。這件珍貴的歷史文物就在新疆吐魯番博物館,它是一件唐代的銅眼罩。

這件形似雙眼,用銅片敲擊而成的眼罩,經鑒定年代是唐代高昌王國時期。它雙眼部位兩端尖,中間圓弧,中有條狀銅片連接。面部凸起,背呈凹狀。兩個眼珠部位有三排各10個小透孔,上下排各3孔,中間4孔,眼罩左右邊沿各分佈有四五個透孔。眼罩面和背的邊緣均有縫綴或殘留的絲織物殘片,這表明眼罩邊緣縫綴的絲織物是為了佩戴時令其不直接接觸皮膚而設計的。

更有多件紙質文物,從研究者的研究報告中可知,這些紙張的年代在晉代到唐代,是新疆出土時代較早的一批古紙。通過對出土古紙的纖維和製作工藝進行分析,結果表明,從晉代到唐初,吐魯番地區的紙張原料主要是苧麻和大麻,也出現了構皮造紙,多數紙張的原料來源可能是破布。在抄造紙技術上,有澆紙法造紙、抄紙法造紙,説明當時處於兩種造紙方法並存的時期。在紙張的加工方法上,出現了單面和雙面的表面施膠、漿內施膠加填等工藝,並有表面染色技藝,説明加工紙張技術已普遍應用於各種用途的紙張,成為中國紙和造紙技術向西傳播的高潮時期。

出現內容如此豐富的文物的地方,是新疆吐魯番市哈拉和卓墓地。

哈拉和卓墓地出土的紙張

説起哈拉和卓墓地可能許多來過吐魯番的人都不知道它在哪,但許多來過吐魯番的人都知道阿斯塔那墓地。哈拉和卓墓地與阿斯塔那墓地一路之隔,它位於吐魯番市東約42千米,距著名的高昌故城南約5千米。

據説,哈拉和卓是古代一位大將的名字,他死後,人們稱其生前駐地為“哈拉和卓”。現名為“二堡”。高昌故城北原來是一片茫茫戈壁,居民死後大都埋葬在這裡。西元13世紀末高昌城廢棄後,城北新建的哈拉和卓居民村把墓地分成為東西兩部分,就有了阿斯塔那古墓群和哈拉和卓古墓群之稱。

漢元帝初元元年,即西元前48年,中原王朝在此設置了“戊己校尉”。前涼建興十五年,即西元327年,張駿在此設置高昌郡。這裡文物眾多,自19世紀末到20世紀初,吸引眾多外國探險家大肆盜掘,攫取了大量珍貴文物。中國考古學家黃文弼1928年和1930年兩次到吐魯番進行考察與發掘。新中國成立後,新疆加大了對吐魯番地區文物保護與發掘力度,先後對哈拉和卓古墓地進行了多次發掘,出土了眾多珍貴的文物。前面説的銅眼罩,就是其中一件。

哈拉和卓墓地出土的彩繪木鴨

彩繪木鴨:“事死如事生”的喪葬文化融合

考古工作者從哈拉和卓墓地發掘了69座古墓,發現多座古墓裏均有陪葬的木鴨。吐魯番地區地處歐亞大陸腹地,屬於典型的大陸型暖溫帶荒漠氣候,日照充足,熱量豐富,降水稀少,極度乾燥,無論歷史上還是現在,都不適合養鴨子。可古墓裏卻出土了眾多的彩繪木鴨,這是怎麼回事呢?

專家們對這些彩繪木鴨與1978年湖北省隨縣曾侯乙墓出土的“彩繪鴛鴦盒”等相似文物進行認真比較研究後認為,它不可能是真的鴨子,而是鴨形酒具。再看吐魯番地區自南北朝時期已盛産酒類,當地居民有飲酒的習俗,從而得出“無論從外形、形制,還是從構思來看,都有可能是酒具”的結論。

追根溯源,彩繪木鴨陪葬,反映的是一種民族之間文化融合現象。彩繪木鴨的“原形”來自內地戰國時期至唐代墓葬隨葬品中的鴨俑。哈拉和卓古墓裏的彩繪木鴨雖然有中國古代“事死如事生,事亡如事存”的成分,但它並非像漢代墓葬隨葬的家畜家禽類動物俑可視為是對當時社會一般家庭生活真實的反映,而更大程度上顯示的是逝者對曾經有過的美好生活的留念和追憶。

哈拉和卓古墓裏還發現眾多的壁畫。雖説有些壁畫畫法簡單粗糙,但表現出來的內容卻令人印象深刻。

標注為M96號的古墓北壁上,有一幅寬1.68米,高0.45米的壁畫:上半部用墨線繪出的長方框代表田地,下半部繪彎曲的枝條,似為葡萄園;男女墓主人並排席地而坐,男主人穿闊袖長袍,手執團扇。女子頭梳雙髻,手執一長棍(可能是一長拂);左上部為木俎,上置陶盆,盆內有一長柄勺,另置兩器皿;下部繪一男僕,其前為三腳爐灶,上有一陶盆,盆內也有一長柄勺;右上角為一磨盤,畫面破損,無法辨識。從這幅壁畫內容看,應該是墓主人生前的生活場景。在標注為M97號的古墓北壁上,也發現一幅壁畫。壁畫繪在用白灰塗抹的砂礫石墻面上,畫面四週用粗墨線條構框,其內劃分為數格。在六個不同形狀的方框內,分別畫了六幅畫。從畫面人物的裝束來看,既有漢族,也有當地民族,是一幅當時地主莊園生活的寫實畫。

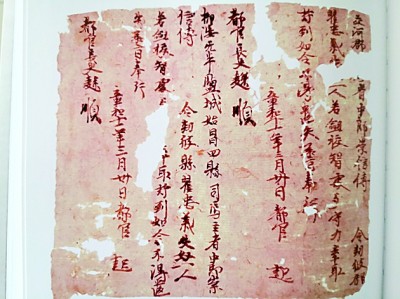

哈拉和卓古墓內出土眾多紙質文物,有各種各樣的契約,有來往書信,更有一些墓誌,這為研究當時的社會經濟生活,提供了眾多資料。另外出土的絲製品、錦製品,讓我們看到了當時這裡人們生活的富裕程度。眾人熟悉的伏羲女媧圖,在這裡就出土多幅。而一些代人木牌的出土,讓人們了解到當時的一些習俗。一些代人木牌一面有漢文紅色的“代人”兩字,另一面則是粟特文字,從中可知,當時這裡埋葬的人群來自不同的民族。

哈拉和卓墓地出土的紙張

棉制怪獸:諸多出土文物的謎團仍待破解

在人們熟悉的一些出土文物中,一些奇形怪狀文物的出現,至今仍令人百思不得其解。

一件啞鈴狀器物,雖已斷為兩截,但仍可看出它的原樣。它兩端粗,中部細,器物上有一道道削痕。

出土的握木,均呈亞腰狀。中間稍細,兩端略大,端尖平齊,表面留有一道道削痕。其中一件中部表面殘留有包纏的絲織品。兩層包纏絲織物,裏層為數層白絹織物,外層為數層彩色織錦。

標注為M60號的古墓內出土了一件用棉面製作的怪獸。它用棉面制面,內絮棉花。此怪獸的頭部有3條並行彎曲的鴨喙樣物,三喙之間分別縫綴一個扁平半圓形小布囊,內絮棉花。中部一面縫成2個似為乳房的突狀物,下部縫成2個大體對稱的半圓形,似表示臀部。在半圓形的中間及其下部兩側,又縫綴3個半圓形小布囊,內絮棉花。怪獸的表面有用針隨意縫綴之處。這個怪獸長30釐米,寬38釐米,高29.2釐米。它是做什麼的?至今無人知曉。

這些出土文物到底是做什麼用的呢?令人百思不得其解。但不可否認的是,從哈拉和卓古墓現有的發掘中可以看出,這裡與中原的關係十分密切。這種聯繫不僅在生活物資的聯繫上,更在文化融合上。特別是文化的融合,打上了深深的烙印,融入當時人們日常生活中的方方面面。

(本文圖片均由光明日報記者王瑟攝/光明圖片)

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13