非遺“歌仔戲”三部曲的實踐啟示

| 編輯: 張旭 | 時間: 2020-09-21 16:03:14 | 來源: 光明網 |

編者按

日前,廈門歌仔戲研習中心的歌仔戲《僑批》再次上演,因生動再現“僑批”這一當年閩南華僑華人的共同鄉愁記憶廣獲好評。作為研習中心“歌仔戲三部曲”的第三部,它不由讓人想起另外兩部:《邵江海》《蝴蝶之戀》,此前,它們分獲第十屆、第十二屆“五個一工程獎”,第十二屆“文華大獎”、第十三屆“文華大獎特別獎”,第九屆、第十一屆中國戲劇節“優秀劇目獎”等。一個小小的劇種,一個不大的研習中心,緣何捧得諸多獎盃?

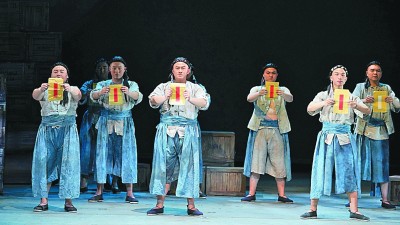

《僑批》劇照 資料照片

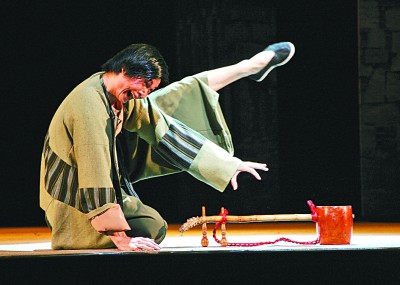

《邵江海》劇照 資料照片

作者:武丹丹(《劇本》雜誌副主編)

歌仔戲是福建漳州、廈門、泉州地方傳統戲劇,國家級非物質文化遺産之一。它以閩南歌仔(錦歌)為基礎,吸收梨園戲、北管戲、高甲戲、潮劇、京劇等戲曲的營養。20世紀初,歌仔戲興于台灣島內,不久傳及廈門,並迅速流佈閩南地區和東南亞華僑聚居的地方。可以説,歌仔戲是海峽兩岸共同哺育的戲曲劇種。

在閩南語中,“信”被讀作“批”,“僑批”是海外華僑寄回家鄉的信,是一種銀信合一的特殊匯寄方式,閩南人每家每戶幾乎都有親戚或者朋友在東南亞或海外僑居,因此,等待華僑寄信寄錢回家是很多閩南人無法抹去的歷史記憶,“僑批”成為海外華僑的群體記憶和文化符號,2013年入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。

用一個“非遺”的劇種去講述這一段文化記憶,別致而有風味,可以説這是最中國的故事,又是最世界的題材。《僑批》剛一上演,就有新聞報道“《美國僑報》關注歌仔戲《僑批》福建精彩獻演”。

而出品單位廈門歌仔戲研習中心(原廈門歌仔戲劇團)本身也非常有特色。劇團成立於20世紀50年代,由著名的歌仔戲戲班“富金春”和“群聲劇團”合併而成,進入新世紀以來,以《邵江海》《蝴蝶之戀》《荷塘蛙聲》《渡臺曲》等作品享譽國內,《邵江海》《蝴蝶之戀》獲獎無數,劇目的有效積累成為其一大亮點。歌仔戲“三部曲”《邵江海》《蝴蝶之戀》《僑批》,以海峽兩岸及東南亞華人共同喜歡的“歌仔戲”為載體,演繹閩南人跨越海峽、闖蕩南洋的故事,尋找“閩南人”獨特的精神個性,以及閩南文化播遷的文脈,其情其意已遠遠超越了一部戲的一般意義。

劇目積累:本土題材與作者的資源優化和良性循環

《邵江海》以歌仔戲的一代宗師邵江海的生平入戲,寫他的人生經歷以及他對歌仔戲的重大貢獻,一把大廣弦講述了歌仔戲的前世今生;《蝴蝶之戀》則發揮歌仔戲劇種本身根植于閩南、形成于台灣、生長于兩岸的歷史特點,選取“梁山伯祝英臺”這樣兩岸共通的愛情故事,與台灣合作,首開兩岸合作劇目參與國家藝術展演並獲大獎的先河,成為兩岸合作成功的典範;而《僑批》則是深挖閩南地域文化,記錄歷史,聯結起海內外華僑華人的歷史與今天,並且一如既往地在創排過程中,為海峽兩岸融合提供更多平臺,最近的這次演出中,歌仔戲研習中心就與台灣戲曲音樂協會合作,共同演出。

三部曲講述的都是閩南人自己的故事,題材跨越了閩南、台灣和東南亞,正好串聯起閩南人渡台灣、下南洋的歷史足跡。不得不説,在劇目的規劃、創作和積累上,深入挖掘、開發本土文化,充分優化本土資源是非常重要的。他們更是充分利用本土劇作家資源,三部曲出自同一作者曾學文之手,作為三獲中國戲劇曹禺劇本獎的優秀劇作家,曾學文在本身的戲劇文學創作之外,還是一位資深的閩南文化和台灣文化研究學者,他的藝術創作一直與文化研究和戲曲研究緊密聯繫在一起,許多劇作是在文化研究和戲曲研究中觸發的靈感。在長達20年的時間裏,曾學文熟悉劇團、演員,和劇團之間形成良好的互動循環,彼此促進、彼此滋養,可謂是資源最優配置,這無疑是廈門歌仔戲研習中心三部曲成功的重要原因。

劇本創作:研究與創作互為動力

曾學文長年在閩南文化的沃土上深耕細作,對閩南文化、台灣文化的研究非常深入,作為全國多個獎項的獲得者,曾學文的創作幾乎沒有一部不是從閩南的歷史文化裏生發出來。他曾經在自己的創作談裏寫到——我非常喜歡研究與創作互為動力的寫作方式,因為這些研究,讓我的寫作有了寬廣的歷史和文化的依託。

因為完成了《歌仔戲史》的寫作,曾學文讓他的劇本《邵江海》,不單純是個人的悲歡離合,而且與歌仔戲的命運,與日本佔領台灣,與廈門的大歷史背景緊密聯繫在一起;《蝴蝶之戀》則因為其對台灣文化的研究,讓作品與海峽兩岸時代命運緊緊相連;《僑批》因為閩南文化的浸潤,寫就了一部閩南人“下南洋”的歷史選擇。

每部戲都由真實的歷史和人物出發,再由個體的命運與時代潮流緊密地聯繫在一起,通達更寬闊的歷史空間,也因此有了更深厚的文化根基。因為有了對歷史的深入研究,他常常把人物放置在大的歷史社會變遷中去展現命運,既可以讓他能從容地吐納心中的愛意和眷戀,也因為在大的歷史社會變遷中,更能表達人物的生存狀態,探討精神的價值。同時,歷史與文化研究讓他的筆下充滿著生活氣息和地域特色,並且不是外貼上去的民俗色彩和文化特色,而是從人物、從文學劇本內裏通體散發出的文化精神。

所以,我們的劇作家對題材研究有多透,劇本的內涵也才有多深,這是一個亙古不變的真理。

品牌意識:保持特色與發揚優勢

作為海峽兩岸歷史、文化的特殊象徵,歌仔戲是中國三百多個劇種中,唯一根植于閩南,形成于台灣,生長于兩岸的地方戲曲。由於它的孕育、形成與發展,是伴隨著閩南人開發台灣的腳步,在台灣播下的同根文明。百年曆史讓它背負了歷史、文化和社會的重負。可以説,一部歌仔戲史,就是海峽兩岸文化發展史的一個縮影。

因為處於兩岸文化交流的前沿,廈門成為閩南歌仔戲藝術探索、創新的先鋒,歌仔戲理論研究與藝術評論的基地。因此,廈門歌仔戲研習中心尤其注意自己的品牌形象,除了保持比較高的出品品質之外,更在保持劇種特色,發揚劇種優勢方面堅持不懈。

三部曲中的《僑批》,作者充分挖掘了“僑批”這一歷史文化記憶本身的歷史底蘊、文化含量,既是主人公黃日興本身的人生抉擇史,也是僑眷們的感情守望史,同時還是南洋與唐山的社會發展史;既是對閩南本地文化的開掘,更充分彰顯本地劇種的特色。歌仔戲本身曲多白少,格律自由,既有悠揚高亢的“七字調”“大調”“背思調”,更有憂鬱哀傷,如泣如訴的“哭調”,特別適合表現這樣情感濃烈、婉轉曲折的故事;而歌仔戲的身段做表也頗為生動,極具民間性,黃日興逃跑時候的“芭蕉葉舞”,礦工們圍著看布袋戲的“鞋幫舞”,都充分利用了閩南當地的文化元素,巧妙地將人物性格和故事情節充分融合,將日常生活的動作轉化為舞臺動作,同時一曲似乎無處不在的閩南民間小調“茉莉開花白絲絲,半夜做夢想抱伊,茉莉開花白絲絲,離鄉最苦想妹伊……”讓人充滿惆悵與無奈。

這樣富於地域色彩與當地文化的元素的加入,喚醒了觀眾的情感共鳴,保持了劇種自身的生命力,使其散發出區別於其他劇種的獨特魅力。認得清自身特色,抓得住自身優勢,對於一個劇種,對於文化傳承,都是通用的不二法門。“歌仔戲三部曲”為廈門歌仔戲研習中心完成了品牌建設的使命,而它本身,作為我國的非物質文化遺産,也就完成了一次最好的保護與傳承。這種一舉數得的實踐可謂妙哉。

新聞推薦

- 習近平在廣東考察時強調 深入學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神 以全面深化改革開放推動高品質發展2025-11-09

- 中華人民共和國第十五屆運動會開幕式9日晚在廣東廣州舉行 習近平將出席開幕式並宣佈運動會開幕2025-11-09

- 2025年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕 李書磊出席開幕式併發表主旨講話2025-11-09

- 國臺辦:統一是歷史大勢是正道 “台獨”是歷史逆流是絕路2025-11-09

- 探尋神秘巴文化:台灣自媒體人走進達州羅家壩遺址博物館2025-11-09

- 寶島重光——紀念台灣光復80週年系列報道2025-11-09