京劇名角王珮瑜怎麼就做了一台“澳門版”《牡丹亭》?我們和她聊了聊

| 編輯: 張旭 | 時間: 2020-10-28 10:20:27 | 來源: 文匯報 |

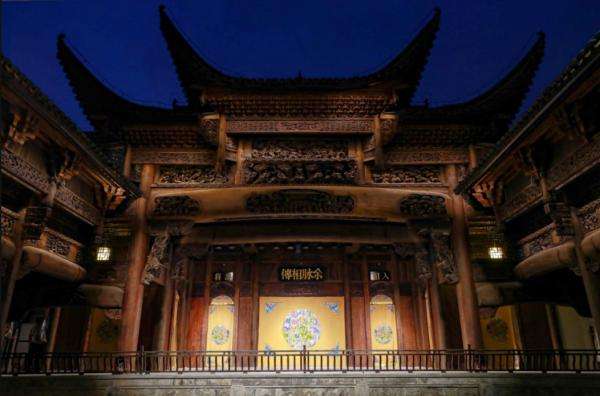

這週末,一齣名為《夢影·牡丹亭》的舞臺劇在寶山顧村古戲樓瑜音閣上演。雕梁畫棟的戲臺上,光影交疊,演員時而上演《牡丹亭》的經典摺子,時而以話劇演藝的方式,講述湯顯祖踏足澳門的所見所聞。配合著投影到地面周身的人文地標,身處戲樓天井中的觀眾,仿佛一同跟隨湯翁遊歷的腳步,回到400多年前充滿東西方文化交融碰撞的澳門。

比起如今上海動輒千萬級的製作和千人級的重量級演出,別看這出《夢影·牡丹亭》臺上不過三五演員,台下不過百餘觀眾,可著實是一齣“小而美”、透著海派戲曲所特有的精緻與雅韻的作品。品相不俗亦“來頭不小”——這恐怕是滬澳兩地首次聯合出品的戲曲劇目。《夢影·牡丹亭》作為澳門文化創意産業基金資助項目,由王珮瑜擔任監製,並邀請到江蘇省演藝集團昆劇院、蘇州昆劇院和上海三地演出力量傾力合作。

而這之中,最讓人感到奇妙的,莫過於作為京劇名角的王珮瑜,緣何參與製作了重述崑曲經典的《牡丹亭》,並令其成為瑜音閣這座古戲樓今年開臺以來,一齣真正意義上的完整大戲。為此,我們特別和王珮瑜聊了聊,看看一場戰“疫”帶給她這個京劇界最能“折騰”的瑜老闆怎樣的洗禮和啟示。

“雖然是一齣崑曲與話劇相結合的舞臺劇,雖然是以原作中並不濃墨重彩的部分為靈感,但不妨礙我們做出’小而美’的質感,成為滬澳戲曲文化交流項目的探路者”

“一領破袈裟,香山墺裏巴。多生多寶多菩薩,多多照證光光乍。小生廣州府香山墺多寶寺一個主持。這寺原是番鬼們建造,以便迎接收寶官員。茲有欽差苗爺任滿,祭寶于多寶寺菩薩前,不免迎接。”

這是《牡丹亭》亭全本裏交代背景的一段描寫,對於習慣看摺子串聯而非全本的新崑曲觀眾來説頗有些陌生,更不必説了解其中《牡丹亭》與澳門的一段淵源。這裡説的香山墺(岙)便是澳門,而多寶寺,一説就是“大三巴”,當年葡萄牙天主教來華傳教建造。湯顯祖在《牡丹亭》第二十一齣《謁遇》和第二十二齣《旅寄》中提到,柳夢梅作為廣州府學的生員,遊歷至香山岙多寶寺,機緣之下借由此地經歷獲得欽差苗舜賓的資助,前往長安謀取前程,隨後才有了在南安府衙後花園拾得杜麗娘畫像的故事。

最初,作為澳門唯一一位崑曲演員,李卉茵帶著以《牡丹亭》為底本,講述湯顯祖與澳門淵源的創意找到王珮瑜,一切還只是構想。最終,從學術背景研究,到劇本創作,再到演員班底搭建舞美製作,無一不是經由瑜音社團隊一一經手。

對於這個小成本戲曲製作,不是每個演藝機構都願意接手。儘管跨劇種、跨地域,甚至需要從歷史研究開始建構言之成理的文本,而最終首演地選在“自家”瑜音閣,不過單場百餘位觀眾的規模。但王珮瑜和團隊選擇迎難而上。比起緊張的資金和有限的場地,王珮瑜更看重“從0到1”的無限可能性:“雖然我是一位京劇演員,這是一齣崑曲與話劇相結合的舞臺劇,雖然之於《牡丹亭》,其中對於澳門的描寫並不濃墨重彩,但不妨礙我們做出’小而美’的質感,成為滬澳戲曲文化交流項目的探路者。”

“從0到1”首先是合作模式上的——這是澳門與長三角戲曲界的首次合作。該劇作為澳門文化創意産業基金資助項目,獲得了澳門政府的大力支持,同樣也在上海得到上海市文化創意産業推進領導小組的持續幫助,由澳門好時節文創有限公司、上海澳閱文化傳播有限公司出品,江蘇省演藝集團昆劇院、澳門中華崑曲文化協會聯合出品,由上海瑜潮文化傳播有限公司製作。而從演出團隊上,更是集結江蘇省演藝集團昆劇院、蘇州昆劇院、瑜音社這三地社會力量、民營院團和國有院團的加入。正如上海市文創辦專職副主任、上海市文化産業促進會副會長強熒説:“一個好的項目,一定要具備四個元素:國際視野、傳承創新、多元資本和領軍人物。目前《夢影·牡丹亭》這一項目,有《牡丹亭》的崑曲傳承,又籠罩上一層夢影澳門的傳奇色彩,有澳門、上海和社會資本的投入,有王珮瑜和李卉茵兩位領頭人,有專業且具備青春活力的創作團隊,四項皆有。”

“從0到1”也是對於自己團隊錘鍊而言的。相比于合作多年的導演馬千和觀眾基礎較為紮實的長三角崑曲院團,《夢影·牡丹亭》從編劇到製作都來自瑜音社的成員。這一次做監製,王珮瑜強迫自己少插手細節,給團隊留下成長空間。看到最終成品,一向苛刻的“瑜老闆”有些驚喜,“竟有三五百萬製作的水準”。

而這部作品更成為“95後”青年編劇曹蘊祺的“處女作”。原來,此前她一直是瑜音社公眾號內容運營小編。戲多多與魚老闆一系列逗趣又不乏專業性的科普內容,均出自她手。本科畢業于中國戲曲學院的她,在暫別團隊回到校園深造之前,終於在自己的藝術生涯踏前一步——《夢影·牡丹亭》成為她編劇生涯第一次歷練。也正是借由這個項目開始,讓王珮瑜開始著手充實自己的內容製作團隊。在小曹走後,她的師姐接棒,成為瑜音社的一位專職編劇。對於當下的民營院團或者演員個人工作室,這都是前所未有的——這便意味著王珮瑜還計劃著在此之後自主製作更多的演藝項目。

“王珮瑜一定會老,一定會不紅,但是希望瑜音社的品牌一直還在,希望傳統戲曲的演出市場可以越做越強”

一次疫情,對於演出市場的衝擊巨大,其對於依託于市場的瑜音社更甚。讓王珮瑜感到欣慰的是:“這八個月在幾乎沒有演出的情況下我們不僅活下來了,而且還做了不少事。”確實,她上臺演出少了,可手頭忙的事兒不見少。上半年疫情嚴峻之時,作為首檔京劇脫口秀,《瑜你臺上見》在豆瓣被網友打出8.8分的超高評價。緊接著6月疫情防控常態化階段,她位於寶山的古戲樓瑜音閣首推“成語京劇”的少兒戲曲教育演出品牌,公益親子場取得良好的口碑。眼下,她還同愛奇藝合作孵化了一部網劇,以青春故事為底色,為當代觀眾講述梨園的那些人和事。

在疫情倒逼,摸著石頭過河的過程中,王珮瑜觀念也發生了很大的轉變。熟悉她的人都知道,別看她過去上綜藝做嘉賓、跨界唱流行歌甚至為遊戲代言,可是骨子裏是老派的,對於藝術和劇場有著很深的執念。走到哪都是一襲長衫一把折扇,做什麼戲先因循傳統,有所依傍和恪守才能有所發展。尤其是成為戲曲界的“流量擔當”之後,她反復強調,不管走得多遠嘗試多少新鮮事物,為的都是把年輕人吸引回劇場看骨子老戲,這是她的終極追求。

然而一場疫情讓劇場暫歇,可推廣傳統文化的事業不能斷。未來,以傳統戲曲為核心,打造開發多種文化IP成為她和團隊的追求。這大半年時間裏,在綜藝、網劇、漫畫、舞臺劇間來回切換,團隊裏的年輕人有迷茫的時候:“我們有必要把戰線拉得這麼長嗎?精力都分散了!”王珮瑜鼓勵他們:“先做起來試一試。”其為的,不只是像《夢影·牡丹亭》那樣積累“從0到1”的經驗,日後可以抓住更多的機會,讓傳統文化走上更大的平臺。也是為了向同行釋放一個積極信號、傳遞一種信心、提供一種啟示——那就是像戲曲這樣的傳統演藝行業雖然門檻高、天花板低,但只要積極尋求合作,拓寬發展渠道,一樣可以做出很好的成績。

王珮瑜很清醒,瑜音社不能“只圍著她一個人打轉”,滿足於有舞臺可演有戲可唱、有人會捧。“王珮瑜一定會老,一定會不紅,但是希望瑜音社的品牌一直還在,希望傳統戲曲的演出市場可以越做越強。”

功不唐捐,聽説,江浙不少地方都找到“閣主”王珮瑜,希望她把古戲樓劇場“瑜音閣”的模式複製到長三角各地。又聽説,整個疫情期間,王珮瑜的內容運營團隊逆勢壯大,人數翻了一番。至於非常時期的京劇脫口秀、成語京劇等都不會是“驚鴻一瞥”,而投來訂單意向的平臺與機構越來越多……

或許在這一年,不見臺上唱戲的“瑜老闆”,真正成為了“瑜老闆”。

作者:黃啟哲

圖:瑜音社供圖

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16