港澳紅色印記丨逐夢太空·香港為國家航天事業發展貢獻力量

| 編輯: 母曼曄 | 時間: 2021-06-23 11:18:27 | 來源: 央視新聞客戶端 |

無垠宇宙,浩瀚大海。從太空到深海,中國探索的腳步從未停止。嫦娥攬月,天問奔火,築夢天宮……中國一系列重大科研成果,讓世界目光聚焦東方奇跡。這其中,內地和香港的科研工作者,齊心協力,一起向著星辰大海的征程共同前進。

同心協力 逐夢太空

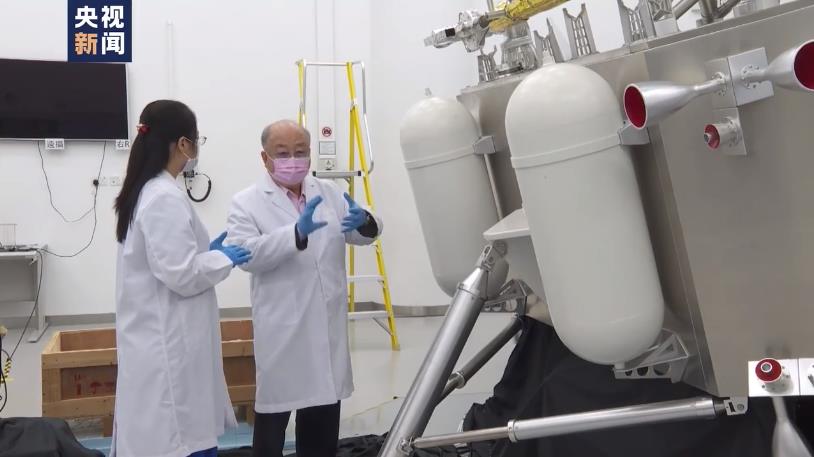

嫦娥攬月,蟾宮挖寶。在香港理工大學精密機器人實驗室,嫦娥五號模擬器尤為顯眼。在中國首次月面採樣返回的探測任務中,香港理工大學科研團隊研發的“表取採樣執行裝置”助力嫦娥五號在月球表面“挖土”成功,這是香港科研團隊在國家重要科研項目中的又一次高光。

對於獲邀參與這次具開創性意義的太空任務,香港理工大學工業及系統工程學系鐘士元爵士精密工程教授、精密工程講座教授及副系主任容啟亮深感榮幸和責任重大。他説:“第一件事就覺得榮幸,第二就是覺得真的很重很重的擔子,真的是責任重大,所以我們都要很小心地去做每一個步驟,每一個環節都是很多挑戰的,就是很擔心每一個環節,因為有什麼失敗呢?主要就是小的環節上面,所以我們要每一步都很小心。”

香港理工大學製造的“表取採樣執行裝置”正樣部分包含兩個採樣器、兩個近攝相機,並配備一套“初級裝封系統”用於密封並保存樣本于樣本容器中。

容啟亮教授説:“這兩樣東西,以前都是沒有人做過的。第一件事就是我們國家去月面採樣;那另外一個方面,就是以前的採樣,俄羅斯做過的是鑽進去的,美國做過的是找人上去挖掘,那兩個都跟我們現在表面挖掘不一樣,在這方面呢,我們是沒有做過的,這兩個都是挑戰,因為你沒有做過,所以要預備好有不同的可能性去設計這個採樣器。”

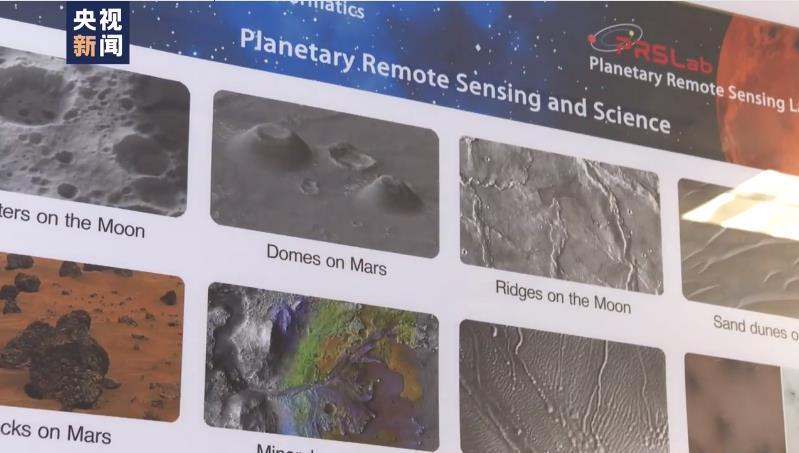

在香港理工大學精密機器人實驗室的諸多展板上,展示著理工大學的多項成就,除了嫦娥系列外,還有天問一號火星相機等諸多太空科研的研究成果。高光頻現的內容,也展示著中國內地和香港的科技工作者同心協力,一步一個腳印開啟星際探測的新征程。

容啟亮教授説:“很感謝國家能夠信任香港的科技能力,去為國家貢獻。我們跟內地的團隊,基本上是不一樣的,但我們都能夠緊密合作,最緊密的時候,差不多每一天都要彙報我們的進度。在參與國家的項目的過程中,我們發展出了很多科技,那我們也身體力行,希望把科技發展在民用事業上面,我們一直都這麼做的,做一些由太空事業所發展的研究成果,拿到民間去使用,這樣使我們民間的科技能夠再進一步。”

上下求索 夢想成真

登陸火星是一項極具挑戰性的任務。火星表面的地形複雜,大氣層稀薄,而火星表面隨時可能出現的沙塵暴,加上火星與地球通訊有約5至20分鐘的延遲,凡此種種增加了登陸火星的難度。因此,選擇一個安全而具有科學價值的著陸點至關重要。

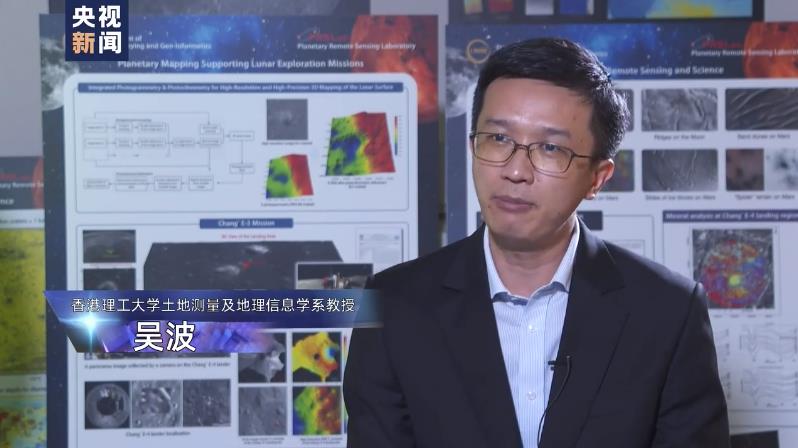

2017年至2020年間,香港理工大學土地測量及地理信息學系教授吳波應中國空間技術研究院的邀請,率領團隊進行火星全球的分析和評估,研發創新的地形測量及地貌分析方法,協助選取火星著陸點。

吳波説:“我們對候選著陸區進行地形、地貌以及地質特徵的詳細分析,選取了火星的北半球最大的一個撞擊盆地,叫做烏托邦平原的南部區域作為天問一號的首選著陸區。最後我們就綜合地形地貌詳細分析的結果,成功地搜索出了若干個著陸的橢圓,跟天問一號的任務管理團隊以及科學家們來進行最後的選擇。最後祝融號火星車著陸的地點其實就在我們建議的最佳著陸橢圓的中心點附近。”

當天問一號成功在火星著陸,吳波教授內心充滿了驕傲和自豪。吳波説:“今年5月15日早上,當天問一號成功著陸的消息傳回來之後,我的心情非常激動,久久不能平息。天問一號是一個非常具有挑戰性、非常具有雄心的探測任務。它要在一個任務中間完成環繞火星、著陸火星、在火星表面進行巡視三項非常重要的目標。這在世界航天史上都是第一次,註定會載入史冊,我們見證了這樣一個歷史,同時我們團隊作為天問一號探測任務中間的一顆小小的螺絲釘,我們也參與了歷史,這是多麼值得高興和驕傲的事情。”

吳波教授及其團隊也計劃未來把此次成功經驗,更多地運用在其他天體的研究中。吳波説:“我們這個團隊目前也正協助國家的有關航天部門進行後續月球和深空探測任務的一些準備工作。我們要進一步地創新,利用我們的測繪遙感、地理信息技術、人工智能技術來協助國家航天部門進行探測區域的選取和規劃。我們也會繼續參與國家未來的火星探測任務以及小天體的探測任務。這些探測任務能夠幫助我們回答一些重要的科學問題。比如地球上面的水是怎麼來的,生命是怎麼形成的,這些根本性的科學問題。”

深空探測 不斷求進

香港理工大學是香港唯一擁有國內外太空任務實戰經驗的高等院校,自2010年起參與國家多項太空探索任務。香港理工大學秉持“開物成務,勵學利民”的校訓,多年來于深空探測的領域上不斷求進,致力透過頂尖科研及創新科技,為國家太空任務作出貢獻。

香港理工大學校長滕錦光説:“我們學校其實製造有個係,原來是叫製造工程系,現在是叫工業及系統工程系,我們這個係的製造方面還是能力很強。其中就有容啟亮教授的團隊,他們在10年前就開始參與了國家的航天項目,包括嫦娥三號、嫦娥四號、嫦娥五號……然後天問一號。還有一個團隊是吳波教授的團隊,我們有個土地測量和地理資訊係,他們主要是測量方面的專家,是地形地貌測量分析方面的專家,也是參與了這一系列的工作。所以我們這個是有比較長的歷史,一直是跟中國空間技術研究院合作,而且真的每次都是實戰性地參與了工作,為國家的航天項目做出一些有意義的貢獻。”

回顧歷史,香港理工大學參與國家太空探索任務為時已久。2004年,為國家航天局設計防靜電工作服。2013年,協助嫦娥三號拍攝月貌全景,為著陸區進行地形地貌分析。2015年,研發微型衛星平臺及分離裝置,支持長征六號“一箭20星”任務。2018年,研發多項先進技術,支援嫦娥四號登陸月背。2020 年,監視天問一號著陸情況,為著陸區進行地形地貌分析與評估。2020 年,協助嫦娥五號採集月壤樣本,為著陸區進行地形地貌分析。

滕錦光也指出,香港理工大學參與國家重要的科研項目,充分印證了香港科技界擁有頂尖的科研實力,也顯示出香港有能力在國家太空探索及科研發展上擔當重要角色,參與國家重要的科研項目,也是愛國主義的體現。

滕錦光説:“能夠有機會參與這些項目,對香港的科研人員來説是非常重要的。第一,能夠為國家航天科技的發展做貢獻。第二,能夠把自己的實力顯示出來,提升我們學校在國際上的學術聲譽。還有一個我覺得也很重要,我們能夠在香港參加這些國家的項目,也能夠提升我們香港民眾對國家發展成就的自豪感。所以這也是一種愛國主義的教育。”

展望未來,基於香港理工大學在航天科技領域已經取得的成績,香港理工大學決定加大對該領域的支持力度。最近,香港理工大學已成立“深空探測研究中心”,聚集地質學、土木工程、機械工程、物理學等不同領域的專家,在航天科技的不同方向展開深入研究。

總臺記者 劉志敏 周偉琪 朱丹 金東 李志強 馮良辰 王瀛 趙龍 吳怡然 魏可楓

新聞推薦

- 習近平在廣東考察時強調 深入學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神 以全面深化改革開放推動高品質發展2025-11-09

- 中華人民共和國第十五屆運動會開幕式9日晚在廣東廣州舉行 習近平將出席開幕式並宣佈運動會開幕2025-11-09

- 2025年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕 李書磊出席開幕式併發表主旨講話2025-11-09

- 國臺辦:統一是歷史大勢是正道 “台獨”是歷史逆流是絕路2025-11-09

- 探尋神秘巴文化:台灣自媒體人走進達州羅家壩遺址博物館2025-11-09

- 寶島重光——紀念台灣光復80週年系列報道2025-11-09