遠水解近渴 惠及1.85億人的超級工程有多牛?

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2024-12-10 11:35:36 | 來源: 央視新聞客戶端 |

2024年是南水北調東中線一期工程全面通水10週年,南水北調東中線一期工程已累計調水超760億立方米,沿線受水區1.85億群眾喝上了“南水”。在這一改變中國水資源分佈格局的超級工程中,鈕新強院士的身份是南水北調中線工程的主持設計者。

中國水資源在空間分佈上,最大特點就是南多北少,東多西少。上世紀50年代,毛澤東主席提出了向南方“借水”的大膽設想。改革開放後,這一設想伴隨經濟的快速發展,經歷了多番論證,而華北地區用水危機的日益嚴重,為調水工程的推進增加了緊迫感。

鈕新強:幾十年的發展導致了嚴重結果,我們地下水嚴重超採。像北京、河北一些地區形成了巨大的“漏斗”。因為超採,地下水不斷下降,生態系統受到了嚴重衝擊。從科學層面,一條河流地表徑流的開發利用率不宜超過40%,這是一個紅線。我們的水資源開發利用率已經接近100%,甚至有的統計是超過了100%,什麼概念?對所有的地表水你都用了一遍了,再循環用。

記者:這樣的使用率,給將來帶來的嚴重後果會是什麼樣?

鈕新強:對整個流域的生態系統肯定是毀滅性的後果。所以在我們總體規劃裏有一句話,就是“南水北調”首要的一個功能就是恢復河流以及地下水的生態環境。

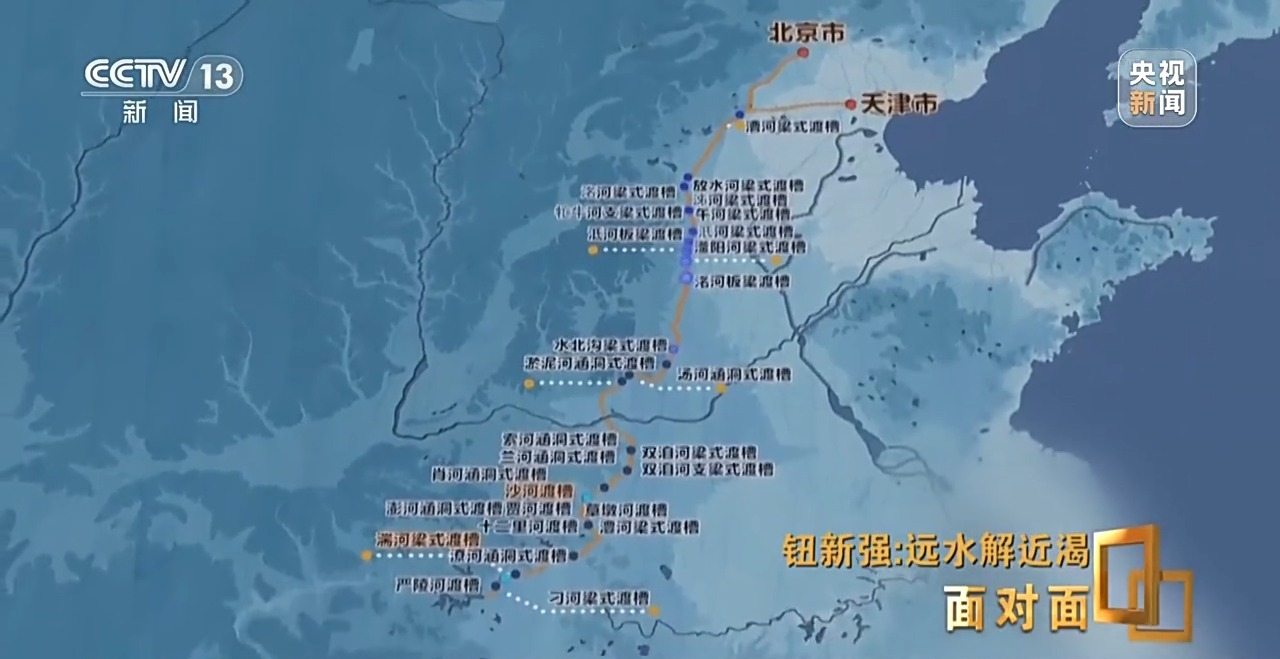

2002年10月,《南水北調工程總體規劃》通過審議,確定了四橫三縱的水網格局。所謂四橫就是長江、淮河、黃河、海河這四大流域,三縱就是東、中、西三條調水路線。其中以丹江口水利樞紐為起點的中線工程需要全程自建渠道,利用丹江口比北京高近100米的地勢差讓江水自流。

當時,鈕新強40歲,他參與了三峽工程從設計論證到建成運行的全過程,從一名普通的技術人員逐漸成長為三峽工程設計的主要負責人之一。2002年,轉企改制的長江勘測規劃設計研究院成立,鈕新強擔任首任院長,主持南水北調中線工程設計。

丹江口水庫建成于1973年,水質長期穩定在地表水Ⅱ類及以上標準,適合作為飲用水源。以丹江口水庫為水源地的中線工程同時負有改善沿線地區的水污染和飲水品質的目標。中線工程確立了“全線立交”的方式,以確保水質。

鈕新強:沿線有700多條大大小小的河流,還有公路、鐵路。要麼從地下過,要麼從上面過。當然這個帶來了工程技術難度的增加,為了保證這個水質,最後大家也達成共識,採用立交的方式。

加高丹江口大壩是中線工程實施過程中遇到的第一個難題。原始高度為162米的大壩需要加高到176.6米。難度在於:

一,加高會改變原有水壩的內部應力,帶來風險;

二,如何讓加高的部分和原有的水壩結合在一起;

三,施工的過程中,舊壩必須保持正常的工作狀態,不能停止供電、供水。

經過8年的建設,大壩加高完成,監測儀器反映新老大壩始終維持在50%以上的結合度,加高後的丹江口大壩是安全的。接下來,工程面對的難題就是前線立交帶來的“上天入地”。上天,就是通過架設渡槽來運水。渡槽,是“從天上穿過”的水道。

鈕新強:實際上,這個造槽技術在某種意義上,技術難度不比造橋低。我們發明的大型造槽機技術非常先進,自動化程度非常高。它基本上完全是通過機械自動行走的,一節一節施工。不是想像中的,先把它澆好再吊裝。

南水北調中線工程共有27座渡槽,是世界最大的渡槽群。大型渡槽有兩怕:一怕裂縫,二怕失穩。南水北調中線工程通水10年來,27座大型渡槽的運行沒有出現異常。

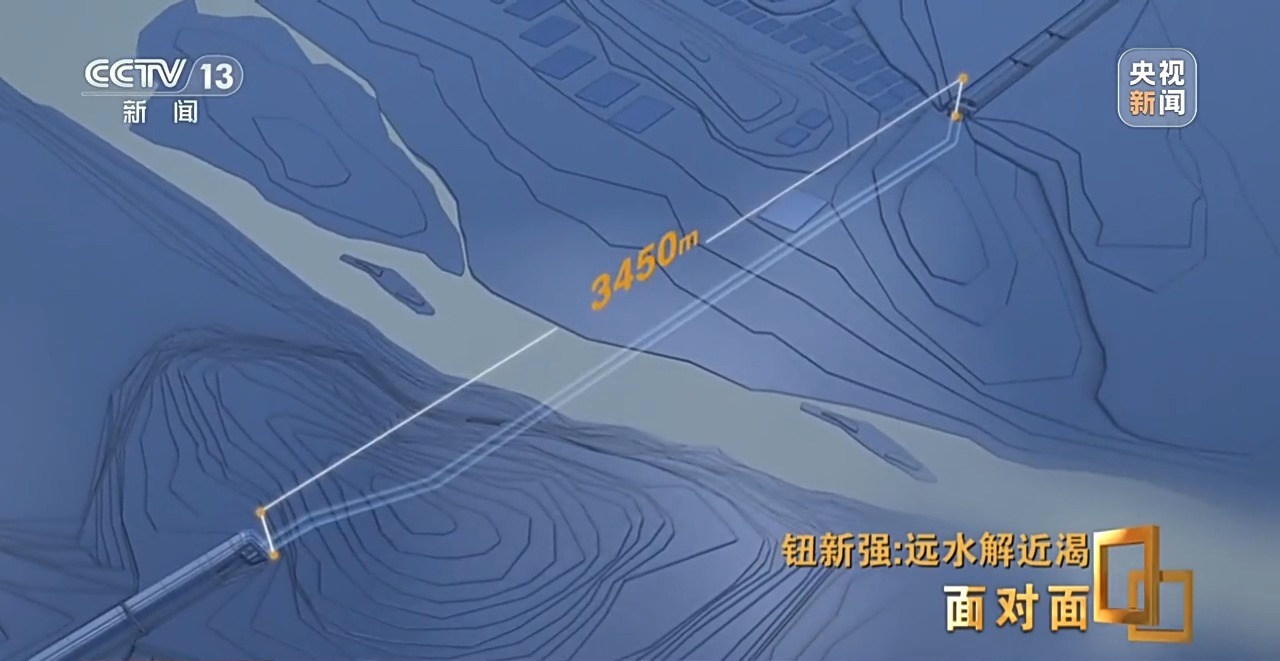

説完“上天”,再説“入地”。當水源抵達鄭州滎陽後,怎麼穿越黃河?全世界都在關注這個問題。

鈕新強:當時有兩類方案,一個叫上天,一個叫入地。經歷了很長時間的論證,首先這兩類方案都做到平行的深度,一個團隊做渡槽的,另一個團隊做地下的,同時進行。

渡槽的方案,當時以黃河水利委員會的功能技術隊伍為主;長江水利委員會以長江設計院為主“做洞子”,就是入地的方案。每次的技術論證爭論非常激烈,這兩個方案客觀上來講都有優點,也都有缺點。最後考慮到渡槽這個方案,沿著這個黃河跨越的時候,有很多的墩子,黃河在我們跨越這個河段,它是一個遊蕩性的河流,指在不同的來水條件下,它的主洪道在擺動,從防洪的角度來講,希望河勢比較穩定。那麼這些墩子會干擾其狀態,最終影響到黃河大堤的安全。

最終,穿越黃河,選擇了“入地”的方案,這需要在黃河下面建造長度超過4公里的隧洞,但黃河的河床之下,地質條件很複雜,軟土層有80米厚,中間還夾雜著黏土軟土層,這是盾構機作業最怕的地質條件。

鈕新強:我們有一句話,上天容易,入地難。城市裏搞地鐵的盾構隧洞比較多,但是那個土壤條件或者地理條件相對河床裏這種瘀沙要好得多。河床裏非常軟、非常細,地震液化使工程結構很容易失穩。我們是要通水,而且內部的水壓力要大於外面黃河的水土壓力,內壓要大於外壓,管片很容易脹開,世界上沒碰到過的這種隧洞,技術挑戰是非常巨大的。

近兩年的時間裏,鈕新強和團隊,在黃河之下23米至32米處,更換了盾構機刀頭幾百次,兩個直徑約7米的隧洞終於貫通,真正做到了“江水不犯河水”。不管是上天,還是入地,工程總要和各種土質打交道,其中,有一種土,被稱為是工程上的癌症。

鈕新強:膨脹土,遇水以後就軟化,它的力學強度指標就非常低,穩不住。我必須經常到現場,大家要討論決策關鍵的一些技術問題。我們院當時的一個副總工程師符志遠總工,他是當時年紀已經很大了,長期住在現場,所以這些老同志我覺得奉獻精神還是非常大的。

2014年的12月12日,總長1432公里,穿越686條河流和無數鐵路公路的南水北調中線一期工程正式開閘,開始送水。經過15天的流淌,丹江口水庫的一類水到達了終點北京團城湖,為了這一刻,鈕新強他們挖了8.8億方土石量,相當於挖了63個西湖。澆築了三千多萬方的混凝土,相當於兩個三峽大壩。用鋼量達到了178萬噸,相當於43個鳥巢的用鋼量。十年中,這一超級工程在促進地區經濟發展、改善生態環境、提升飲水品質等方面,完成了預定的目標。

記者:應該説南水北調通水這十年經歷了第一個十年的考驗,但是未來,你還會關注南水北調整個工程什麼樣的問題?

鈕新強:中線一期工程一定程度上解決了北方缺水的難題,但是從現狀來看,一期工程95億立方水,遠遠沒有達到我們理想狀態,我們北方水資源短缺的狀況還依然非常嚴峻。所以根據中央要求,我們現在實施了引江補漢工程,後期利用引江補漢工程把三峽和丹江口水庫這兩個連起來,在這個95億的基礎上面,我們可以往北方提高到115億。這個工程已經在實施了。

記者:從設計規劃的角度來講的話,你希望未來對於南水北調工程所發揮的理想的願景是什麼?

鈕新強:有水是最大的、喝好水是更大的效益。我想通過這個的實施來保障生態環境的安全,是我們的責任,當然也是我們努力的方向,也是我們事業的方向。

製片人丨劉斌 沈公孚

記者丨古兵

策劃丨陳朋

編導丨沈公孚

總臺記者丨金珠

攝像丨劉洪波 楊帆 高忠

河南省淅川縣委宣傳部 協助拍攝

相關新聞

- 2024-11-19科技賦能 生態更美 百姓安樂——南水北調東、中線一期工程沿線見聞

- 2024-03-19南水北調累計調水突破700億立方米

- 2023-12-12南水北調東中線工程全面通水9週年 累計調水超過670億立方米

新聞推薦

- 勿忘歷史!沒有人能平靜地看完電影《731》2025-09-18

- 跨越海峽的“小圓滿”2025-09-18

- “事實就是事實,必須傳遞下去”——日本“主流”之外的戰爭記憶守護者2025-09-18

- 強徵、奴役中國勞工 侵華日軍罪行再添鐵證2025-09-18

- 經濟數據“猛如虎” 老百姓在叫苦!賴清德吹噓“政績”被唾棄2025-09-18

- 藍營“萊爾校長紓壓球”在臺爆火 預購5分鐘即搶空2025-09-18