上半年成績單的含“金”量和含“新”量

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2025-07-17 11:19:13 | 來源: 央視新聞客戶端 |

2025年是“十四五”規劃收官之年,中國經濟的表現備受關注。

近日,上半年一系列經濟數據陸續發佈。上半年GDP同比增長5.3%、貨物進出口同比增長2.9%……一組組富有張力的數據,傳遞哪些信息?

中國經濟含“金”量穩步提升

上半年GDP同比增長5.3%,較之去年同期和全年,均提升0.3個百分點,可謂穩中有進,取得這樣的成績實在不容易。

今年以來,國際環境複雜多變、國際經貿秩序遭受重創,不穩定性、不確定性增加。特別是二季度以來,國際形勢急劇變化、外部壓力明顯加大。在此情況下,中國經濟頂住壓力、迎難而上,展現出強大韌性,經濟增長的含“金”量在提升。

最終消費支出對經濟增長貢獻率為52%,消費仍是經濟增長的主要動力。在今年的政府工作報告中,“消費”一詞出現32次,“大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求”位居今年十大任務首位。今年3月,中辦、國辦發佈《提振消費專項行動方案》,部署了8方面30項重點任務,為提振消費注入動力。

雖然面對的挑戰不少,但消費領域的亮點不斷涌現。今年以來,消費品以舊換新相關商品銷售額已超過1.4萬億元。“蘇超”等火熱也對消費産生拉動作用。上半年電影票房為292.31億元,“電影+美食”“跟著電影遊中國”等也為消費創造更多新場景。

包括消費在內,內需對GDP增長貢獻率為68.8%,這一貢獻率也表明內需是促進GDP增長的主動力。

今年以來,為應對外部挑戰,中國把做大做強國內大循環擺在更加突出的位置,出臺了一系列政策支持擴大內需、促進生産、暢通循環,這是內需扮演重要角色的原因所在。16日,全方位擴大國內需求調研協商座談會在京召開。全方位擴大國內需求,是保持中國經濟長期持續健康發展的需要,也是滿足人民日益增長的美好生活的需要,堪稱戰略部署。堅定實施擴大內需戰略,加快培育完整內需體系,正當其時。

外貿方面,面對美國所謂的對等關稅,今年上半年,中國對190多個國家和地區進出口實現增長,對東盟、中亞、非洲等新興市場出口增速都達到兩位數。中國外貿的韌性來自多元化市場的不斷拓展,更來自“中國智造”的強大實力。今年上半年,中國機電産品出口增長9.5%,佔出口總值的60%。其中,與新質生産力密切相關的高端裝備增長超兩成。

中國經濟“新”意不斷涌現

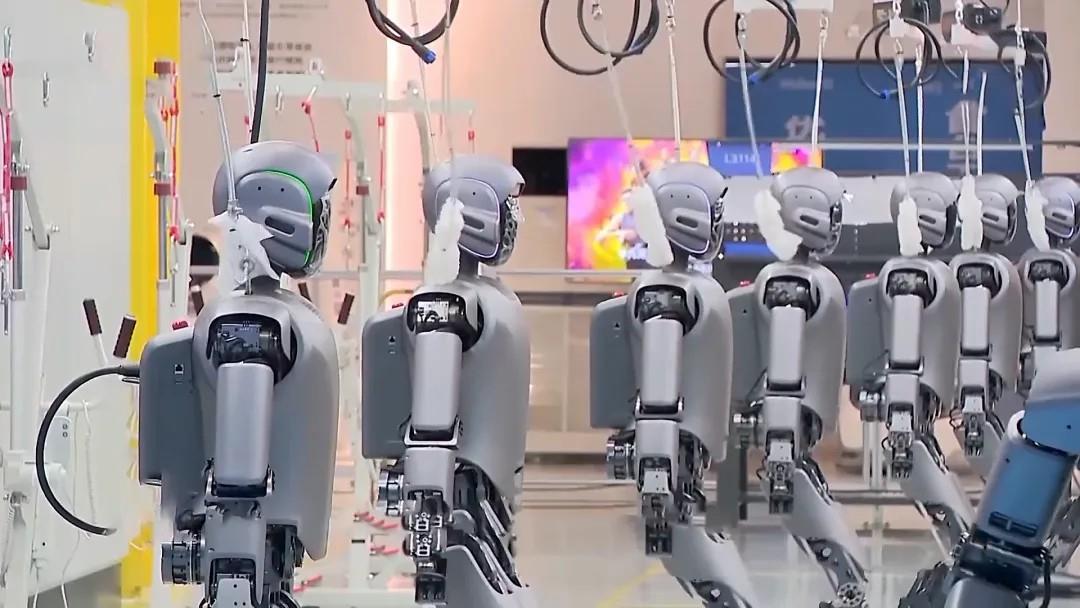

上半年經濟發展中有很多新亮點讓人印象深刻,人形機器人風光無限、國貨潮品十分吸睛。

據統計,中國現在研發(R&D經費投入)佔GDP比重接近2.7%,已經超過歐盟平均水準,接近OECD國家平均水準。從創新成果不斷涌現,到新興産業茁壯成長,從數字經濟快速發展,到産業改造升級加快,都説明上半年新質生産力在加快發展。數字經濟核心産業增加值佔GDP比重達到10%左右,這個比重與發達國家比,也屬較高。

上半年,商品零售額同比增長5.1%。其中,升級類消費增速不斷加快,新的消費模式和業態也帶來不少新亮點。今年,中國原創IP火爆出圈,讓一種新消費進入人們視線,那就是情緒消費。如今,越來越多人願意為潮玩、寵物、特色綠植等能帶來情緒價值的東西買單。

除了新質生産力、新消費之外,還有城市更新。日前召開的中央城市工作會議明確指出,加快構建房地産發展新模式,穩步推進城中村和危舊房改造。當前,中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期,城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。

實際上,自2024年起,為助力重點城市更新基礎設施、優化人居環境,中央財政通過競爭性選拔的方式,將部分城市列入城市更新典型示範名單,並給予定額資金補貼。6月4日,2025年度中央財政支持實施城市更新行動評選結果公示,北京等20座城市位列其中。這份由財政部、住房和城鄉建設部聯合發佈的名單,標誌著新一輪城市更新進入加速期。

整體看,用一個字形容中國經濟半年報,就是穩。上半年,中國經濟運行“穩”的態勢持續、“進”的步伐堅定、“新”的動能累積、“暢”的循環改善,這份成績單為完成全年預期目標打下了紮實基礎。在全球經濟復蘇乏力的背景下展現出中國經濟的強大韌性。

中國一直在堅定不移走科技創新、産業創新之路,以中國經濟高品質發展的確定性應對外部不確定性就是我們抵禦外部壓力的最大底氣。隨著各項存量政策和增量政策共同顯效,我們有信心、有能力把外部衝擊的不確定性和不利因素影響降到最低,推動經濟持續健康高品質發展,實現“十四五”圓滿收官。

監製丨李浙

主編丨王興棟

撰稿丨王石川

編輯丨馬瑋璐

相關新聞

- 2025-07-15這些大國重器,彰顯創新制高點

- 2025-07-11“中國太酷了”!硬核實力圈粉世界

- 2025-07-09這組數字帶你速覽“十四五”經濟社會發展成績單

- 2025-07-09這場發佈會,中國人的成就感拉滿!

新聞推薦

- 習近平在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班開班式上發表重要講話2026-01-22

- 外交部:中國不在周邊搞“勢力範圍” 而是構建命運共同體2026-01-22

- 國臺辦:2025年兩岸經貿往來穩步增長,充分説明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道2026-01-22

- 國際機構:中國品牌價值與軟實力躋身全球前列2026-01-22

- 中國年味!總臺春晚宣傳片首次閃耀乒乓球德甲賽場2026-01-22

- 冰雪燃情話團圓——在京臺青臺生歡樂迎新春2026-01-22