東南有海浩無窮——從閩人與海解碼中華海洋文化基因

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2025-07-25 11:45:08 | 來源: 新華社 |

漳州東山島百舸爭流。(福建省委宣傳部供圖)

踏上福建最大島嶼平潭島,裹挾著鮮鹹水汽的強勁海風撲涌而來。面朝大海的殼丘頭山坡上,靜靜佇立的復活節島石像、夏威夷茅草屋等文化符號,與遙遠的太平洋島嶼相呼應。

更早于大航海時代來臨的數千年前,人類曾掀起一場大規模的海上移民。他們的後裔如今遍及南太平洋和印度洋的島嶼,被稱為“南島語族”。研究和考古發現,平潭,正是“南島語族”先民們揚帆啟航的一個重要起點。

閩在海中。扼守中國東南海疆的福建,3752公里海岸線蜿蜒曲折,2200多個島嶼星羅棋佈。

從先秦時期閩越人“刳木為舟”,到宋元泉州港“漲海聲中萬國商”;從明代鄭和自閩江口伺風下西洋,到近代閩籍僑胞“下南洋”闖蕩……以海為田的福建人,血脈裏流淌著奔騰的海水,基因中鐫刻著逐浪的勇氣;陸海交匯的福建大地,見證了中華民族耕海馭海的崢嶸歷史,為中華文明的多元一體植入厚重的藍色底蘊。

碧海無垠、依海圖興。當建設海洋強國的號角吹響,歷史回聲與時代呼喚在東南大海上碰撞激蕩。立足“海峽、海絲、海洋”獨特優勢,弘揚海洋文化、傳承海洋精神、賦能海洋經濟,福建這個世界海洋史版圖中的顯目東方坐標,正在以海洋文化為重要支點,加速駛向更遠的深藍。

俯瞰廈門鼓浪嶼海景。(福建省委宣傳部供圖)

千年帆影凝萃藍色文明

1773年12月16日深夜,北美波士頓碼頭,為反對英國東印度公司壟斷茶葉貿易,憤怒的當地民眾將港口中342箱茶葉盡數傾倒入海。一石激起千層浪,這起歷史上著名的傾茶事件,成為美國獨立運動的開端。

從福建武夷山到美國波士頓灣,太平洋西岸的一片葉,竟引發大西洋彼岸的一場劇變。這是武夷茶在國際海洋貿易中深遠影響的一個縮影。從17世紀荷蘭商人運抵歐洲開始,武夷茶便成為東西方海洋貿易中的頂流。

在對外交流的歷史長河中,福建行銷海外的尖貨可並不止茶葉。

福建這片被山海浸潤的土地,陸上人稠地少山谷瘠,向海則港深水闊浩無窮。千百年來,閩人化巨海為夷途,走洋如適市。考古發現與研究表明,福建早期古文化便具有明顯的海洋性特徵。至唐代時,已逐漸形成沿海經濟文化帶。宋元時期,福建的海洋文化特性更是充分彰顯。

走進“世遺之城”泉州,古海關遺址市舶司、外銷陶瓷生産基地德化窯址、記載航海貿易儀式的九日山祈風石刻……皆是昔日盛極一時的海洋商貿見證。宋元時期的泉州以“刺桐港”馳名於世界,來自南亞、東南亞、阿拉伯等地區的各國商人紛至遝來貿易生活,從海外運回的香料、象牙、珊瑚、珠寶等商品在此集散交易,陶瓷、銅鐵、絲綢、農副産品等福建物産源源不斷地發往世界各地。

彼時,與泉州建立貿易關係的國家與地區高達99個。“宋朝時的泉州可能是世界上全球化程度最高的城市。”哈佛大學費正清中國研究中心教授宋怡明如是説。

泉州的開放包容讓美國歷史學會會長彭慕蘭印象深刻,他在《貿易打造的世界》中寫道:“即便今天,也幾乎沒有哪個港口能像大約一千年前的泉州那樣真正具有世界性。”

閩人善舟,以楫為馬,是他們耕海牧洋的底氣。

位於平潭的殼丘頭遺址博物館所展示的南島語族歷史。新華每日電訊記者鄧倩倩 攝

下西洋、平倭寇、收台灣、使琉球……都能見到一個福建“土特産”的身影——福船。歷朝歷代,福建都是全國重要的造船基地。福船擁有先進的水密隔艙技術,不僅便於貨物分艙,也利於遠洋航行。南宋名相呂頤浩在《論舟楫之利》中直言:“海舟以福建為上。”

“福建之於中國乃至世界航海史有諸多重要貢獻,除了福船,還有閩籍水手最早使用的航海羅盤、量天尺等技術,有力推動古代中國從經驗航海邁入計量航海時代。”福建師範大學閩臺區域研究中心特聘教授劉義傑説。

儘管歷史更迭,福建的海洋活動卻幾乎從未中斷。宋元之後,明代雖施行海禁,但仍留漳州月港外貿通商,鄭芝龍等武裝海商更是“獨擅通洋巨利”。明清的福州港,是與琉球王國交流的重要口岸,鄭和七下西洋的駐泊地和開洋地。鴉片戰爭後,福州馬尾船政誕生了中國第一批近代化海軍人才、中國第一支艦隊,彰顯東方古國向海圖強的決心,由造船工廠、船政學堂和福建水師構成的海軍系統,成就近代中國海軍“無閩不成軍”的傳奇。

登上長樂鄭和史跡陳列館的聖壽寶塔眺望閩江,鄭和船隊駐舶的太平港早已滄海變桑田,只有其刊立的《天妃靈應之記》碑仍完好地保留在史跡陳列館裏。碑文記錄其七次下西洋曾抵達南天竺、錫蘭山、古裏等30余國的歷程及航海成就,並彰顯媽祖護佑事跡。

以媽祖為代表的海神信仰,是艱辛危險的航海活動的強大精神支撐,亦是中華海洋文明的重要符號。這個發源於莆田湄洲島的信俗,原型是北宋年間因救助海難逝世的林默。人們感念她的善行而立祠供為海上保護神,重要的航海活動前都要先祭媽祖祈求平安。

沿襲至今,有華人的地方就有媽祖,全球40多個國家和地區擁有3億多信眾、近萬座媽祖廟宇。2009年,“媽祖信俗”被列入聯合國教科文組織非物質文化遺産名錄。

壯闊的海洋給予閩人放眼世界的胸襟。從早期航海指南“針路簿”,到編撰《東西洋考》《東洋南洋海道圖》等海洋知識圖譜,為古代海洋文明的形成與傳播築牢根基;從近代林則徐“開眼看世界”,到嚴復翻譯《天演論》,這些思想先驅如同矗立在海岸的燈塔,引導著中國人突破藩籬,以開放的姿態擁抱世界。

“以往,人們通常認為中國是陸地文明,但回溯中華文明發展進程,學界越發形成清晰的共識:海洋性在中華文明體系中一直是不可或缺的元素。”廈門大學歷史與文化遺産學院教授王日根説,從民眾的海洋意識、航海能力以及文明的輻射力與持久性來看,閩人經略海洋的歷史構成了建設海洋強國的重要文化支撐。

踏浪尋根守護海洋文化遺産

閩海泱泱,福建海洋文化遺産恰似散落的珍珠,串聯起人類探索海洋、逐浪深藍、敬畏自然的壯闊歷史長卷。

在漳州古雷聖杯嶼海域之下,近年來一艘元代海船持續引發關注。水下考古工作者手持特製毛刷,在幽暗的海底世界中,以釐米計算的精細操作拂去歲月的塵泥。誰承想,數百年前不幸的海上悲劇,竟意外留下跨越時空的文化瑰寶。

漳州聖杯嶼元代沉船遺址第二層船載文物埋藏情況。(國家文物局供圖)

“我們花了10多年的時間,從發現沉船、與盜撈分子鬥智鬥勇,到2023年完成水下考古發掘提取文物。”漳州市文物保護中心主任阮永好説,這是出水外銷龍泉瓷最多的一艘沉船,出水船貨及船上生活、航海相關文物共1.7萬多件,實證了元代海上商貿的盛況。

聖杯嶼沉船僅是福建水下文物的冰山一角。“全省現已發現水下文化遺存近50處,僅平潭海域已確認沉船遺址就有10多處,年代從五代延續至明清,是我國沿海沉船遺址分佈最密集、種類最多樣、年代序列最完整的海域。”福建省文物局局長傅柒生説,前不久,省文物局與福建海警局建立水下文物保護執法協作機制,共同守護水下文化遺産。

漳州聖杯嶼元代沉船遺址船艙內碼放的瓷器。(國家文物局供圖)

珍視與保護讓大量豐富的海洋遺産得以活態保留。

正在推進的第四次全國文物普查工作中,福建同步開展“海絲”文物、海洋文化遺産資源專項調查。這些珍貴遺産,以古老的港口碼頭、海防要塞、漁村民居等為載體,依然煥發著熠熠光彩。

在廈門灣的碧海綠波之中,鑲嵌著一顆璀璨的海上明珠鼓浪嶼。近代中西方文明在此交匯,千余幢中西合璧、風格各異的風貌建築,向世人呈現歷史國際社區的人文魅力。

上世紀80年代初,鼓浪嶼的自然與人文景觀遭到擠佔蠶食,島上的地標性建築八卦樓年久失修、破敗不堪。在岌岌可危的情況下,廈門市撥款30萬元用於修復八卦樓,解了燃眉之急,也扭轉了鼓浪嶼的命運。

從那時起,廈門用全局眼光對鼓浪嶼全島進行保護。2017年7月,鼓浪嶼列入《世界遺産名錄》。島上,鮮活的歷史建築連接著過去和未來,文化藝術活動豐富多彩,各類博物館講述著鼓浪嶼的前世今生……

保護成果接連涌現。4年後,名城泉州作為又一處海洋文化遺産列入《世界遺産名錄》,6.41平方公里的古城全部列入遺産保護緩衝區,在國內的地級市中尚屬首個。

22個遺産點囊括制度、生産、運輸、宗教等海洋社會系統,是泉州政府和百姓力保下來的文化結晶。遺産點之一的安平橋,1957年險些被拆除,有關部門迅速行動阻止拆毀,此後各級政府多次撥款保護修繕,甚至成立專門的保護機構“安平文保所”。

如今,以城為單位的世界遺産地,大到讓世界看見泉州,小到連漁民都視其為珍寶。在世遺點所在地之一的石湖村,趕海的漁民、種地的菜農、返鄉的青年,積極承擔“護遺員”角色。“從勸導村民到民眾自覺,保護遺産凝聚成全民共識。”“90後”青年郭增沛在石湖碼頭世界遺産保護管理站守護近8年,他兼當導遊,只為讓更多人了解宋元時期的石獅海洋記憶。

加強海洋文化遺産保護、深化海洋文化宣傳闡釋、培育壯大海洋文化産業、推動海洋文明交流互鑒,近年來,福建從省級層面加大海洋文化的保護、傳承與弘揚。

福建省委宣傳部相關負責人介紹,全省系統實施海洋文化傳承發展工程,以時代精神激活海洋文化生命力,依託曇石山文化遺址博物館、中國閩臺緣博物館、泉州海外交通史博物館等平臺創新展陳方式,讓文物説話。福建省還系統整理市級及以上涉海非遺代表性項目200個,推動海洋非物質文化遺産綻放新活力;組織出版全國首部海洋通識教育綜合讀本《海洋文化十八講》,試點在廈門大學等6所院校開設海洋文化通識課程,增強全民海洋意識。

歷史從未消散,海洋文化的活態遺産,在當代人的傳承創新中煥發新生。

在閩東,人們用詩歌來打開海洋、認識海洋、傳播海洋。魯迅文學獎獲得者、閩東詩群代表人物湯養宗筆下,“人站在浪尖/被大海一次次舉起來/在東方之海/這是我的藍土地”。“海的女兒”葉玉琳回憶從小赤腳跟在大人後面,到海灘上捉螃蟹、撈魚蝦的情景,寫下“比岸更重的人影在潮頭忙碌著/閃爍著水光的挂蠣/涂滿淡金色魚鱗的小船”……

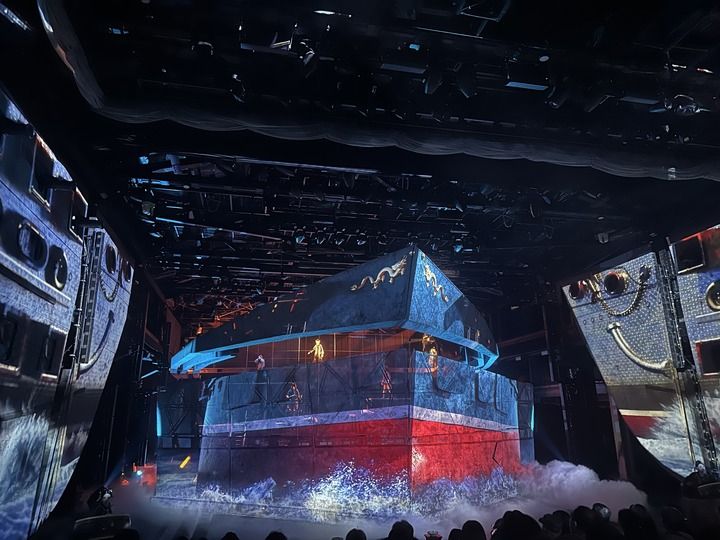

福州馬尾的中國船政文化城內,原造船廠車間改造成《最憶船政》折疊劇場。新華每日電訊記者鄧倩倩 攝

位於福州馬尾的中國船政文化城,輪機車間等老建築經修繕後或成為展示館,或改造為折疊劇場。一齣《最憶船政》,將150多年的船政時光濃縮進70分鐘的演藝中。觀眾置身於不斷折疊變化的劇場,沉浸式感受跌宕起伏、波瀾壯闊的船政歷史和中國向海圖強的足跡。

自2023年底首演以來,《最憶船政》吸引觀眾近10萬人次,贏得市場的廣泛好評。“在福州馬尾這個中國海軍夢的啟航之地,帶領大家重新認識船政,親歷一代又一代人對海洋和遠方的嚮往,這是我們的創作初心。”《最憶船政》總監製、馬尾船政文化研究會會長陳悅説。

泉州石獅祥芝漁港,一個由鑿冰室改造的碼頭咖啡館成為網紅打卡點。

向海圖強激蕩人文經濟交響

海水所到之處,就有福建人打拼的身影。

據統計,4200萬人口的福建,海外有閩籍華人華僑約2000萬人,遍佈世界190多個國家和地區。

流水千里,不斷其源。近代以來,遠渡重洋的福建人憑藉吃苦耐勞的品質、靈活變通的經商頭腦,在海外建立起龐大商業王國。福建華僑不僅為當地經濟社會發展作貢獻,也源源不斷地向國內匯寄家書和款項,形成特殊的歷史産物——僑批。常見“匯去銀元二百,五十修祠,五十辦學,百元擴店”此類記載,成千上萬的僑批維繫著僑胞與祖國家鄉之間剪不斷的紐帶。

離家越遠,海外僑胞的家國情越濃。國家存亡之際,陳嘉庚、黃乃裳等著名愛國僑領,傾囊捐資助力抗戰與革命事業,支援祖國建設。改革開放後,僑胞又紛紛回鄉投資興業,為福建經濟騰飛添磚加瓦。

上世紀90年代,福清籍華僑、印尼首富林紹良響應福州市委號召,與政府合作在家鄉開發全國最大的外商成片開發區——元洪投資區。

在今天的元洪投資區,中印尼“兩國雙園”接續情緣,探索打造“跨國共同體”。前不久,園區企業正式開通從印尼進口鮮食椰子。福州新區元洪功能區管委會招商工作處負責人余林林説:“未來‘兩國雙園’將加快構建海洋漁業、熱帶農業、輕工紡織、機械電子、綠色礦業等五大跨國産業鏈。”

在國家中心漁港也是福建第一大漁港所在的石獅祥芝鎮,家家戶戶以漁業為生。走進一家名為“海島大叔”的工廠,車間裏播放著歡快的閩南語歌曲,工人們將剛捕撈來的海鮮一個個打包封裝,最高峰一天送出五六千單。

作為漁民後代的企業創始人邱聯芳,從小聞著魚腥味長大。他發揮所長,嘗試用數字管理與電商賦能漁業。“從事漁業很艱辛,我們青年一代可以闖出新路,帶動全村漁民增收,也讓更多人不到海邊也能吃遍海鮮。”他從漁民成長為企業家,印證了公司電梯裏的橫幅標語——“奮鬥才會精彩”。

搏擊風浪的慣性,滋養出福建人敢闖敢幹、愛拼會贏的精神特質,“三分天註定,七分靠打拼”的勵志信條深入人心。

群山與海灣間,曾因“老少邊島貧”聞名的寧德,堅持“弱鳥先飛、滴水穿石”,崛起鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四個世界級産業地標,成為中國擺脫貧困的樣板。特區廈門,在對外開放之路上奮力探索,全國首個“絲路海運”航線在此起航,通達46個國家和地區的145座港口。閩南泉州,曾經“無中生有”打造的鞋服、紡織、食品、建材等縣域特色産業正迎難而上,向科技創新、精益管理要效益、拓發展。

愛拼敢贏為福建經濟社會發展提供源源不斷的精神動力。近年來,福建經濟增速持續位居東部沿海前列。黨的十八大以來,全省經濟總量連續跨越3個萬億元臺階,地區生産總值由2012年的2.02萬億元增長到2024年的5.78萬億元,人均地區生産總值由5.3萬元增長到2024年的13.7萬元,均實現翻番。

新一代閩商勇立潮頭,仍在奔赴新藍海。從僑鄉福清走出的贊比亞華人華僑總會副會長高友賀出身於建築工程家族,18年前他隻身前往非洲創業。不會英語的他白天談生意,晚上背單詞,從水泥砌塊廠開始,一步步打造運輸、礦産和地産商業版圖,成為中國赴贊比亞投資建廠的“拓荒者”。

這些年,前往非洲開拓的福建人前赴後繼。“出海是福建人的生存本能,海洋精神滋養出過人的膽量和魄力,激勵著我們在海外拼出一片屬於自己的新天地。”高友賀説。

文明互鑒書寫新時代“海絲”華章

碧海千帆過,文明共潮生。

閩派舞劇《絲海夢尋》6月9日在曼谷中國文化中心上演,現場掌聲和歡呼聲經久不息,演員們返場謝幕達10次之多,觀眾還遲遲不願離場。

引起觀眾共鳴的,是一段跨越國度的感人故事:800年前,刺桐港的水手長大海作為“通遠舟師”船長,領銜船隊隨西亞王子哈馬迪遠航,途中遇險,大海為救哈馬迪犧牲。10多年後,哈馬迪憑著大海留下的遺物,找到大海妻兒並幫助小海子承父業……

這是福建省歌舞劇院以“海上絲綢之路”創排舞劇11年以來,第9次“出海”之旅。福建省歌舞劇院院長曾宏藝説:“一些海外觀眾流著淚看完,沒有文化障礙,‘海上絲綢之路’沿線各國人民之間守望相助、同舟共濟的深厚情誼,就是通用的‘世界語’。”

歷史的浪潮奔涌向前,並未沖淡跨越文化與種族的深深羈絆。當閩南“送王船”與馬六甲“王舡大遊行”相遇,海浪聲裏涌動的是共同的海洋文化記憶。

2020年,由中國與馬來西亞聯合申報的“送王船——有關人與海洋可持續聯繫的儀式及相關實踐”,成功列入聯合國人類非物質文化遺産代表作名錄。參與申遺的廈門市閩南文化研究會會長葉細緻説:“在香火與鼓樂中,我們找到了共同的海洋精神坐標。”福建的漢族、畬族等以及馬來西亞華人、峇峇娘惹人、印裔馬來人等,都是該遺産項目的積極實踐者。

在歷史與現實的交織中,蔚藍的海洋不僅是地理的紐帶,更是文明對話的舞臺,碰撞出惺惺相惜的火花。

位於福州的“柔遠驛”是明清時期接待琉球國朝貢使團賓客的驛站。新華每日電訊記者鄧倩倩 攝

漫步在福州南公河口的“柔遠驛”,仿佛聽見數百年前的人聲鼎沸。這座曾經接待外賓的古驛站,與附近的琉球墓園,每年都會迎來一波又一波沖繩友人和尋根的“閩人三十六姓”後裔。

“歷史上長達近500年的中琉交往,隨著使團密切往來、閩人三十六姓前往琉球助其發展,將福建先進的造船航海技術及商品、文化源源不斷傳入琉球,也在福建留下諸多琉球印記。”福建師範大學中琉關係研究所所長謝必震説,從飲食習慣到民間習俗,從建築風格到古音樂,兩地仍有很多相似之處。

曾經的交往之路,如今化作攜手共進的發展通途。1997年9月,福建省與沖繩縣正式建立了友好省縣關係。結好以來,雙方在經貿、科教、文化、農林、水産等領域開展廣泛的交流與合作,取得了喜人的成果。

“海絲”的濤聲仍在回蕩,新時代的浪潮已吹響共建“一帶一路”的號角,托舉起閩人續寫傳奇的嶄新征程。

烙著福建印記的“海絲”物産揚帆再出發。定義世界“中國白”藝術的德化白瓷,産品遠銷190多個國家和地區,用5年時間在20多個國家和地區舉辦國際巡展;標注世界通用發音Tea的福建茶,通過“閩茶海絲行”推廣超過14個國家和地區,在海外開設“福茶驛站”,推動中國茶走進千家萬戶……

“如今在非洲,福建人的超市、工廠、餐館隨處可見,濃厚的閩商元素和當地的文化生活交織共融。”高友賀説,“每一位閩商都是文明交流的使者,我們是小橋也是跨海大橋,以僑胞力量聯通四海,讓中國與世界緊密相連。”

從“海上絲綢之路”聯通中外,到“絲路精神”薪火相傳。“福建海洋文化是我們連接世界、走向世界非常重要的一股力量。”知名文物專家單霽翔説。

這片蔚藍的海,濃縮著中華海洋文化的熠熠光彩、生生不息,還將以海納百川的胸襟連結中外,推動文明對話、促進和平共生。(記者邰曉安 鄧倩倩 來源:新華每日電訊)

相關新聞

- 2024-09-18海峽兩岸(霞浦)海洋文化周開幕

- 2025-07-23國內首艘深遠海綠色智慧技術試驗船“未來”號完成命名交付

- 2025-07-21跨海來義剪 青絲牽兩岸

新聞推薦

- “冷資源”破圈生長 萬億賽道迸發消費新動能2026-01-06

- 多國人士:世界上只有一個中國 高市言論極其錯誤2026-01-05

- “中國遊”“中國購”持續火熱!入境遊消費潛力無窮2026-01-05

- 元旦假期福建口岸查驗兩岸往來旅客2.5萬餘人次2026-01-05

- 為夢想奮鬥、為幸福打拼!習近平主席二〇二六年新年賀詞引發熱烈反響2026-01-04

- 習近平主席新年賀詞指明瞭祖國統一的歷史大勢不可阻擋2026-01-04