前人论五大名窑:雨过天青话汝窑,如冰似玉品官窑,金丝铁线论哥窑,夕阳紫翠赏钧窑,洁白无瑕鉴定窑。“金丝铁线”是哥窑的标志性特征。据说到目前为止,传世哥窑瓷器有三个特征无法仿制:瓷器釉面不光亮,有一层酥光,看上去好像器物釉面出汗;瓷器上的“金丝”和“铁线”各自形成一个网,两网既重叠又互不相干;器物底足有铁锈红颜色。

哥窑,宛若一颗光芒四射的明珠,人们只能远望它耀眼的光环,却无法目睹它真实的风采。

——编者

鱼耳炉色犹缬鳝纹

□雷焕

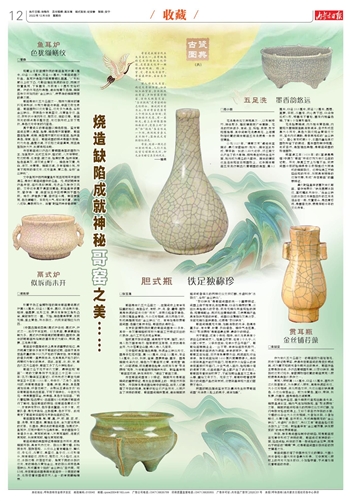

现藏台北故宫博物院的哥窑鱼耳炉高9厘米,口径11.8厘米,足径9.6厘米,为哥窑瓷器之珍品。鱼耳炉造型仿商周青铜礼器簋,“S”形轮廓线上收下凸,勾勒出端庄饱满的体态,两侧对称置鱼耳,下承圈足,外底有6个圆形支烧钉痕。炉的外观古朴典雅,通体施青灰色釉,釉面密布交织如网的“金丝铁线”,使素净的釉面更显韵律之美。

哥窑是宋代五大名窑之一,相传为南宋时章氏兄弟所创,分别为哥窑与弟窑,弟窑又称龙泉窑。哥窑器物以纹片著名,纹片多为黑色,俗称金丝铁线。按颜色分有黑蓝纹、浅黄鱼子纹、血纹;按形状分有网形纹、梅花纹、细碎纹等。哥窑开片的特点是平整紧密,片纹裂开成上紧下宽状,黑色纹片中有时闪蓝色。

属于青瓷系的哥窑器以釉色取胜。鉴定哥窑瓷主要从造型、胎骨、釉色等方面着眼。哥窑器在胎骨、瓷釉、造型等方面均似宋官窑,胎质呈黑色,细腻、坚实。哥窑瓷器的特点是里外披釉,均匀光洁,晶莹滋润,不仅扣之瓷音清亮,而且造型挺拔大方,轮廓柔和流畅。

传世哥窑瓷以仿古代青铜器造型的器物为主,如鱼耳炉、乳钉五足炉、胆式瓶、八方穿带瓶、弦纹瓶等,也有盘、碗之类,胎骨较厚、胎质细腻,胎色呈黑灰、深灰或土黄不一。釉色有灰青、月白、深灰、米黄等。釉面滋润,多有缩釉小坑,开有不规则的细纹片,纹片呈黑、黄二色,俗称“金丝铁钱”。

文中鱼耳炉因两侧置鱼形耳且可用来焚香而得名,是宋代哥窑瓷器中的名品。元、明时期虽有仿品传世,但均貌似神离,无法企及原作之风韵。文中这件属于清宫旧藏品,乾隆皇帝很喜欢,曾作诗一首,由宫廷玉作匠师镌刻于器外底。诗云:伊谁换夕薰,香讶至今闻。制自崇鱼耳,色犹缬鳝纹。本来无火气,却似有云氲。辨见八还毕,鼻根何处分。后署“乾隆丙申仲春御题”。

鬲式炉似坼而未开

□胡胜盼

珍藏于浙江省博物馆的南宋哥窑青瓷鬲式炉高6.4厘米,口径8.7厘米,圆口,平沿微外卷,短颈,扁圆腹,乳形三足,腹与足背饰三角形凸脊,肩部饰弦纹一圈。灰胎,釉色青黑带黄,足底无釉,呈土黄色,开冰裂纹。内底足部相应处内凹。

《中国古陶瓷图典》鬲式炉条说:鬲式炉,炉式之一,流行于宋至明。以龙泉窑、景德镇窑烧制为多。鬲式炉仿照商周时期青铜礼器而作,南宋时期哥窑所烧制的基本样式为敞口,束颈,圆腹,三足微外撇。

哥窑在中国陶瓷史上具有很重要的地位,虽然明清文献中多有关于哥窑的记载,但由于其传世品数量的稀少以及产地的不确定性,有关哥窑的诸多问题一直悬而未决,尤其是其产地及时代问题成为争论的焦点。因此,在官、汝、钧、定、哥古代五大名窑中,哥窑又多了几分神秘色彩。

哥窑之名不见于宋代文献。最早出现“哥窑”一词的文献是刊于元至正二十三年(1363 年)孔齐《静斋至正直记》,该书所述之事在元顺帝至正十五年(1355年),书中云:“乙未冬,在杭州时,市哥哥洞窑者一香鼎,质细,虽新,其色莹润如旧造,识者犹疑之。会荆溪王德翁亦云‘近日哥哥窑绝类古官窑,不可不细辨也。今在庆元见一寻常青器菜盆,质虽粗,其色亦如旧窑。’”明代曹昭撰《格古要论·古窑器论》也明确对哥窑进行了解说,指出哥窑的特性:旧哥窑色青浓淡不一,亦有铁足紫口,色好者类董窑,今亦少有。成群队者,是元末新烧,土脉粗燥,色亦不好。此说肯定了哥窑有旧窑和元末新烧窑的区别。

哥窑器型有鼎、觚、尊、簋、炉、瓶、碗、奁、杯、盘、洗等,有礼器类、高端生活类,全为宫廷用瓷的式样。礼器类、摆设类的哥窑瓷器,如鬲式炉、鱼耳炉、双耳炉等均为经典形制。有的器型中又有诸多分类,贯耳瓶就有八方贯耳扁瓶、海棠式贯耳瓶、长颈贯耳瓶、蟠龙贯耳瓶等。

哥窑瓷釉的典型特征是釉面自然开片,即其釉面开裂,具有天然纹片。裂线纵横交错,似坼而未开,若隐若现。从纹线上看有鳝鱼纹、蟹爪纹、牛毛纹、浅黄纹、黑蓝纹、鱼子纹;从纹形细分,则有细碎纹、网形纹、梅花纹、大小格纹、流水纹、冰裂纹等,状若百圾碎。角度不同的冰裂状纹片,有的釉色浅黄如金丝,有的裂线深而色黑若铁线,形成富有个性的“金丝铁线”自然美。可以说,传世哥窑瓷器是南宋官窑中一个美丽的意外,也标志着宋器追求天人合一的审美巅峰境界。

胆式瓶 铁足独称珍

□张宝清

哥窑是宋代五大名窑之一,在陶瓷史上有举足轻重的地位,造型各式,有瓶、炉、洗、盘、罐等,器物周身布满的碎片纹称“开片”,深层纹路呈紫褐色,浅层纹理呈金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,形成典雅美观的“金丝铁线”纹。有诗如是称赞哥窑瓷器:色暗纹彰质未轻,哥窑因此得称名。

北京故宫博物院收藏的哥窑瓷器有60多件,其中一件灰青釉胆瓶可称为哥窑工艺特征突出的代表作,当代工艺无法完全复制。

胆瓶属于陈设瓷器,通常用于观赏、插花,宋代诗人杨万里有诗云:胆样银瓶玉样梅,北枝折得未全开,为冷落寞空山里,唤入诗人几案来。

文中胆瓶造型端庄典雅,布满金丝铁线片纹。器身手拉坯成型,高14.2厘米,口径2.2厘米,足径5.4厘米,小口,长颈,溜肩,圆腹微垂,圈足。器身釉面光泽内敛,釉色为灰青窑变泛黄,有明显“酥光”,口部满釉,底足露褐色胎骨,近底足处有“聚沫攒珠”现象,为宋哥窑特殊釉质所致。乾隆皇帝用“哥窑百圾破,铁足独称珍。”道出了哥窑之美。

传世哥窑瓷器有3个特征。釉面开片是哥窑釉瓷的重要特征,是发生在釉面上的一种自然开裂现象。开裂原本是瓷器烧制中的缺陷,后来人们掌握了开裂的规律,有意识地让它产生开片,从而产生了独特的美感。哥窑器瓷釉质莹润,通体釉面被粗深或者细浅的两种纹线交织切割,术语叫作“冰裂纹”,俗称“金丝铁线”。

“紫口铁足”是哥窑瓷器的另一个重要特征。瓷器上由于施有乳浊性厚釉,口沿处釉层较薄,泛出比黑胎稍浅的紫色,底足无釉处则呈现胎的颜色,和青釉配合,既衬托出青釉的美,又使厚釉产品具有挺拔秀丽的质感。瓷器口沿薄釉处灰黑泛紫,足部无釉处呈铁褐色,这便是“紫口铁足”。

哥窑瓷釉属无光釉,如酥油般的光泽,色调丰富多彩,有米黄、粉青、奶白诸色。釉中气泡密集,所以“聚沫攒珠”是哥窑最主要、最奇妙的特征。

关于哥窑,还有个传说:相传,宋代龙泉县有个很出名的制瓷艺人,姓章名村根,他有2个儿子,从小随父学艺。父亲去世后,兄弟分家各开窑厂。哥哥烧窑兢兢业业、一丝不苟,弟弟烧窑投机取巧。后来哥哥的窑被选为御窑,弟弟很嫉妒。有一天,哥哥正在烧窑,突然有急事要外出,就把窑托付给弟弟。原本瓷窑烧到1400摄氏度需要停火,待到冷却到常温方能打开窑门,可是被妒火烧昏头的弟弟却直接打开窑门,冷空气进入窑内,胎和釉冷缩的速度不同,这窑瓷器产品上都产生了很多裂纹。哥哥回来看到后吓傻了,不能如期给皇室交工是杀头罪,重烧又来不及。无奈之下,哥哥哆嗦着把带裂纹的瓷器产品送到京城,没想到皇帝和大臣们都赞不绝口。

民国时期古陶瓷鉴定家孙瀛洲先生称赞哥窑瓷器“光泽像人脸上的微汗,润泽如酥”。

五足洗 墨香韵悠远

□周小丽

笔洗是传统文房用具之一,以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。笔洗的材质很多,有瓷、玉、玛瑙、珐琅、象牙和犀角等,其中瓷制笔洗最常见,上海博物馆收藏的南宋哥窑五足洗便是一件传世精品。

公元1127年,“靖康之变”逼迫宋室南迁,最终定都临安(杭州),南宋至此形成,带来新一轮的人口大迁移,对江南文化产生了极大影响,特别是在城市生活方面,杭州成为闻名的大都市。南宋的精致化生活体现在日用器物上。这件南宋哥窑五足洗仿制古代青铜器的造型,高9.2厘米,口径18.8厘米,底径7.2厘米,圆唇,直腹,平底,浅圈足,内心微下凹,口沿饰乳钉5枚,矮圈足不着地,圈足内施酱色釉,下承5个如意形扁足。

笔洗胎厚釉润,内外施米黄色釉,内壁和外壁釉面呈酥油样润泽,自然形成密集大小开片,黑色大裂纹和金黄细纹交织,宝光内敛清晰,是非常纯粹的“金丝铁线”。器心有支钉痕6个,系器内叠烧其它器物所留下的痕迹。整件器物制作规整、包浆自然,造型端庄典雅,是哥窑瓷器的标准器物。

明宣德三年(1428年)的《宣德鼎彝谱》中提及“哥窑”并将它列为宋代名窑的记载。开片,原属工艺上处理不当,致使瓷器冷却时胎釉膨胀系数相差过大而造成的釉面裂纹。这种烧造工艺缺陷出现的开片,反而具有特异的纹饰效果,形成“传世哥窑”的重要特征。

清代乾隆皇帝很喜欢宋代哥窑, 曾作诗赞云:“铁足圆腰冰裂纹,宣成踵此夫华纷。”当金丝铁线的冰裂纹与造型古朴的五足洗组合在一起,放置案头,是古意悠远、是墨香犹存,更是穿越千年的文化传承。

贯耳瓶金丝铺荇藻

□秦延安

作为宋代五大名窑之一的哥窑因为窑址难觅,历史文献记载零碎,使得传世哥窑瓷的身世扑朔迷离,成为藏家和研究者长期关注的焦点。哥窑作品主要是陈设瓷,多仿古青铜器形制,以紫口铁足、釉裂成纹变幻见长,首都博物馆收藏的哥窑贯耳八棱瓶便是其典型代表作之一。

贯耳八棱瓶高14.8厘米,口径4.5厘米,器形仿汉代投壶样式,为长腹式八棱形,周身布满碎片纹,大小纹片相间,深浅两色交织,大纹线粗似铁黑褐色,小纹线细若金丝。瓶为米黄色,直口,束颈,长弧腹,内圈足,器身釉色滋润腴厚。

该瓶胎质坚密,里外釉表均呈现出酥油光泽。釉层温润似玉,釉内气泡如珠隐现,呈“聚沫攒珠”之样。釉面被粗深和细浅的两种纹线交织切割,如闪电般定格在瓶身上,又似冬季自然炸裂的冰面。交错的线条让大小纹片相间,大者如冰裂,小者如蚌纹,纵横交错,自然变化,形成典雅美观的“金丝铁线”,术语叫“冰裂纹”,所以又有“哥窑品格纹取冰裂为上”之说。乾隆皇帝有“金丝铺荇藻,铁足莭箛篍”的诗句赞美哥窑。

开裂,原本是瓷器烧制中的缺陷,可是哥窑却在无意中形成了独特的美。哥窑瓷还有神奇的一面,轻击瓷胎,听到的不是一般瓷胎的金石声,而是近于破碎的“噗噗”声,这是哥窑瓷器似裂未碎的技艺精湛之处。

哥窑瓷器浓缩了中国传统文化的精华,大器小开片者和小器大开片者最为珍贵。文中贯耳八棱瓶上的开片大如水杯口,小如指甲盖,于点滴处细化着哥窑的传奇。