- 邊角地變身幸福地

方寸之間有天地,細微之處見乾坤。

家門口的邊角地雖然面積不大,卻與居民的幸福生活息息相關,也是北京城市風貌提升的關鍵。

在西城區大柵欄街道,昔日雜亂的違建變身古香古色的“京韻園”;漫步什剎海畔,4個口袋公園在鬧市中開拓出一片城市“綠洲”,老街坊出了院門兒就看景兒;朝陽區百子灣路,名為“井點”的街角空間修整一新,趣味十足的鞦韆、蹦床和陀螺玩具是孩子們放學後“撒歡兒”的首選;最近亮相的海淀區牡丹園北裏1號樓南側公共空間,將拆除違建後釋放的空間,設計成滿足老人、兒童休憩和活動的娛樂空間,分散的綠地也被整合,景色優美宜人。

通過定制化設計和精細化改造,越來越多城市邊角地變成了居民歡聲笑語的幸福地。

“生活品質上去了,心裏也敞亮了。”居民感慨,社區公共空間的改造讓他們享受到更加安全舒心的環境,也增添一份歸屬感與責任感,“大家成了一家人”。

什剎海口袋公園

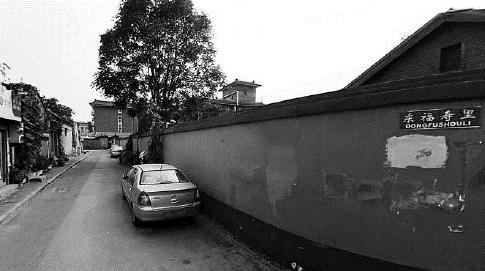

改造前的東福壽裏街巷冷清,墻壁殘破。 資料圖

居民在具有古典園林風格的什剎海東福壽裏口袋公園內消閒納涼。 本報記者 方非攝

“京韻園”口袋公園

利用紀曉嵐故居西側騰退空間改造的“京韻園”口袋公園古香古色,處處顯現著京腔京韻的傳統藝術魅力。 本報記者 方非攝

“京韻園”所在位置改造前。

本報記者 方非攝

“井點”小微空間

在朝陽區百子灣路上名為“井點”的小微空間,附近居民享受著公共設施帶來的快樂。

本報記者 潘之望攝

牡丹園北裏小微空間

海淀區花園路牡丹園北裏利用拆除違建後釋放的空間,設計成滿足老人、兒童休憩和活動的娛樂空間。

牡丹園北裏小微空間改造前。本報記者 閻彤攝

香河園口袋公園

東城區香河園口袋公園把自來水文化融入之中,因為這裡緊挨著北京歷史上第一座水廠——東直門水廠,距離北京自來水博物館也只有百米之遙。本報記者 潘之望攝

大紅羅廠口袋公園

利用大紅羅廠街與西什庫街交叉口西南角的空地,修建了精緻、小巧的大紅羅廠口袋公園。這個小公園的標誌物是一隻小小的紅色籮筐。它不僅蘊涵著大紅羅廠街的來歷,也沉澱著這條街幾百年的歷史記憶。 本報記者 方非攝

(北京日報 文/陳雪檸)