- 海信鐳射:從一個企業影響到一個行業

- 中央廣電總臺國際在線 2018-12-17 15:15:26

國際在線消息:從CRT電視、液晶平板電視再到鐳射電視,中國電視産業和技術的“進化史”,也正是中國40年改革開放歷程的一個縮影。

從技術儲備到確定技術路線,從實驗室技術模型到樣機,從可量産的産品到真正實現産業化,海信用了整整11年。11年的接力,鐳射電視這個“口水中長大的孩子”,從一個産品做到了一個産業,也從一個企業影響到了一個行業。

對中國彩電産業來説,原創一個品類實現超越,不再是一個不可想像的任務。

中國的第一次先發優勢

當IEC(國際電工委員會)官方網站上關於鐳射顯示工作組的介紹裏,出現五星紅旗的圖片時,劉衛東博士第一時間截圖發給了同行的中國專家,分享心中的激動。

2014年,國際電工委員會電子顯示技術委員會(IEC TC110)正式成立鐳射顯示工作組。經過兩個環節的演講,海信電器首席科學家劉衛東成功PK掉同臺競爭的日本技術專家,當選為鐳射顯示工作組的召集人。

劉衛東博士是首個在顯示領域擔任國際標準工作組召集人的中國專家,今年4月獲得山東省勞動模範稱號。

這是中國專家第一次在顯示領域擔任國際標準工作組召集人。在此之前,顯示領域的標準制定多由日韓國家主導。“在大多數顯示技術上,中國還是落後的,但鐳射顯示,我們有先發優勢。” 劉衛東説。在彩電行業裏一起摸爬滾打的同行們,此刻更能理解他的感受。

一項關乎中國彩電業未來的事業

預測未來的最好方式就是創造未來。一直有著技術反超夢的海信做出了大膽嘗試——以鐳射顯示開啟一條由中國企業自主定義的彩電發展道路。

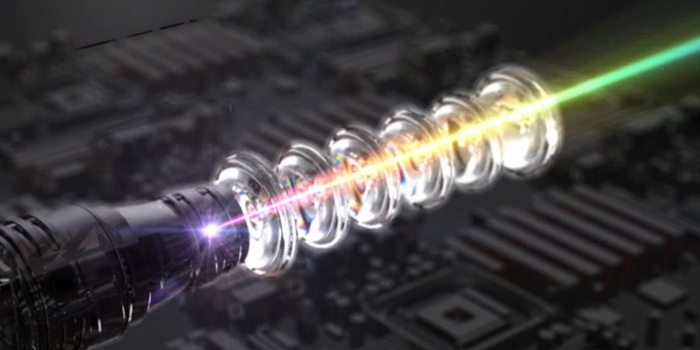

與自然光色域相比較,傳統顯示設備只能再現人眼所見顏色的30%,而鐳射顯示方式可覆蓋90%,達到90多萬種顏色,使人們能夠最接近真實、最絢麗璀璨的全新世界,被産業界譽為“人類視覺史上的革命”。

鐳射顯示這一超強的色彩表現力,對於一直專注畫質和顯示技術的海信來説,有著無法抗拒的誘惑。鐳射顯示這一全新的視覺解決方案,對於一直飽受日韓顯示技術和顯示産業控制與宰割的中國家電企業來説,更是一個難得的機會。

2007年,海信開始進行鐳射顯示技術的儲備,並獲得國家863計劃支持,劉衛東擔任課題組組長。2011年,相關研究人員一併劃入新成立的海信數字多媒體國家重點實驗室鐳射顯示所,進行産業前沿技術的研發。

試錯4年,確定技術路線

儘管科技界對於鐳射顯示技術應用的研究時間已經不短,但鐳射顯示技術從“專屬精密儀器”的屬性,轉化成“普通家用消費品”的時間,才剛剛開始。一個全新的領域,沒有現成的産品可以參照,所有的關鍵技術都需要自己摸索,成為海信研發團隊遇到的的最大難題。

經過4年的試錯,研發團隊才找到”鐳射光源+超短焦鏡頭+抗光螢幕“的技術路線。

2007年入職海信的郭大勃是最早加入的成員之一。這位剛剛走出校門躊躇滿志的年輕人,很快就和同伴們意識到,現實處境的窘迫。“做863項目時,我們取得了一些成果,但偏向以做樣機為主,做出來的整機像個‘龐然大物’,而且功耗高,不適合作為家庭消費品。只能説我們看準這個方向是有機會的,具體的技術方案是什麼,我們沒有思路,走了很多彎路。”

“當時的研發小組經歷了無數次反復實驗,終於鎖定了‘超短焦’這一概念,把鐳射光源和超短焦結合起來,此前從沒有這個技術路線。”2011年夏天加入團隊的北京大學光學專業博士生劉顯榮見證了鐳射電視研發過程中這一重要節點。“在此之前,鐳射投影用的都是長焦鏡頭一次成像,超短焦投影技術投射距離短、亮度損失小、節省空間以及避免畫面遮擋,可以大大提升便捷性。加上螢幕,幾乎就構成海信最早的鐳射電視的形態。”

經過4年多的試錯,2012年初,一台體現海信鐳射電視雛形的DLP混合光源鐳射電視技術原型機在美國CES上展出,這是海信首次公開展示鐳射電視技術路線。

整整7年,只有投入沒有産出

但很快,技術的嘗鮮者們落入了同樣的困境:第一代産品把鐳射電視需要的鐳射器、超短焦鏡頭和螢幕等要素都具備了,但都遇到了産品可靠性問題。畢竟,作為一個“新物種”,鐳射電視涉及結構、電子、熱流多個技術方向,不是電視廠商的優勢。大多數廠商選擇了退出,包括LG在內終止了技術的開發。

海信的選擇是招兵買馬,繼續做下去。2012年,在投影模組研究和開發20 年之久的李文宗博士帶領7個人的團隊加入海信,成員技術專長分佈在鐳射投影所需的電(電路)、熱(散熱)、光(發光)、機(機械)等方向,彌補了海信在機械和散熱方面的研發短板。

從實驗室技術模型到樣機、從樣機到可量産的産品,海信的技術研發人員又經受了3年的“折磨”,2014年9月,海信推出了首款自主研發的100吋超短焦鐳射電視。從2007到2014,整整7年,只有投入沒有産出,海信終於實現了從0到1的突破。

正是憑藉在鐳射顯示技術上獨樹一幟的開拓性創新,海信成為了國際電工委員會(IEC)平板顯示技術委員會(TC110)鐳射顯示標準組組長單位,劉衛東博士成為該標準工作組的召集人。

“讓最骨幹的頂上去”

從實驗室走到生産線,技術的真正落地還有數不清的關口。“那時鐳射電視研發力量大多是從重點實驗室出來的,對於實際産品的産業化了解得太少,缺乏量産的經驗。”一位早期參與研發鐳射電視研發的技術人員回憶,試産過程中,在解決産品某一可靠性問題時,原理機理搞不清楚,只能反復試驗,前後試驗了11種方案都失敗了,“什麼招都使上了,但就是解決不了。”

有很多人撐不住走了。更多的研發力量需要頂上去。2015年,時任海信多媒體研發中心顯示研發部部長曹建偉接到調派人手支援鐳射團隊的任務時,沒有絲毫猶豫——“最重要的事得要讓最骨幹的頂上去。”

“電話裏,曹總講到第三句話時,我就同意了。”時任顯示研發部模組技術所光學組組長鐘強回憶,接到調令時自己在模組研發光學組幹得正順手,但他答應地很爽快。理由只有一個——“研發人員都喜歡做新的東西,體現更多研發價值的工作,儘管這個活兒能不能幹成是個未知數。”

海信鐳射顯示研發團隊難得的合影。

到了鐳射團隊之後,鐘強發現比自己想的難多了。“難到什麼程度?光學引擎鏡頭我們最開始想引進外部專家,做了很多調研後發現,全世界真正能夠獨立設計達到我們要求的鏡頭的,不超過10個人,你要想挖他們過來很困難。這也説明,開發鏡頭的技術難度之高。”

這群“技術控”用“死磕”將一切成為可能。最有代表性的莫過於4k鏡頭的攻克。4k鏡頭機械加工達到了接近極限值的10微米精度,而鏡頭裝調精度標準更是嚴苛到5微米,相當於誤差不到一根髮絲直徑的1/20。經過數百次調試的調試和積累,海信鐳射研發團隊才摸索出一套成熟的組裝調試手法。

“一把手工程”

一家技術驅動的公司,如果最高領導者沒有技術背景,很難在技術創新方面出現重大突破。堅定不移推動電視産品走向高端,往技術深度更高的層面去做,是海信集團董事長周厚健一直在堅持的事情。

在鐳射電視的研發中,找不到海信引以為傲的技術基因,這是他不允許的。“鐳射電視從一開始就是對標的成熟的液晶電視的標準。周董的要求是要麼不做,要做就做到最好。”劉顯榮説,4k鐳射電視的決策、開發過程,都是周厚健提出方向,並且持續指導研發工作。

2017年10月,海信4K鐳射電視在美國高端音響店開售。

如今,海信在鐳射顯示領域已申請478多項專利,核心的鐳射光學引擎可100%自主研發設計,從研發、設計到整機生産製造完全自主運營,70%以上的製造成本都掌握在自己手中。

2018年5月,海信推出80吋鐳射電視L5,上市即成爆款,並在今年第26周登上電視市場暢銷榜榜首,這也是中國彩電市場暢銷榜榜首有史以來第一次被鐳射電視佔領。

某種程度上,周厚健是海信鐳射電視的首席産品經理。他每週都會多次關注鐳射電視,對鐳射電視發展過程中的重大技術非常熟悉。

讓劉顯榮印象深刻的一個細節是,日本一個供應商剛與海信開展合作時,抱著試探的態度,先派了一個部長到海信,然後是産品線副總、分管領導,最後是集團分管領導,前前後後來了4撥人。

“日本的等級觀念還是很重的,他們的層級和周董相差很遠,但每次都是集團董事長親自來見面,他們被誠意打動,欣然與我們合作。一個集團董事長對某一塊具體業務投入這麼多精力是很罕見的。”

“口水中長大的孩子”

像每一個新生事物一樣,海信主導的鐳射電視在質疑、指責甚至攻擊中壯大。從2007年到2018年,11年的破冰,海信從一個産品做到了一個産業,也從一個企業影響到了一個行業。目前,全球20多家企業紛紛進軍鐳射電視行業。

海信鐳射顯示公司總經理高玉嶺把鐳射電視比作“在口水中長大的孩子”。

而讓産品受到市場和消費者的認同甚至追捧,是對企業科技創新成果的最大肯定。中怡康數據顯示,今年1至8月,無論是零售量還是零售額上看,海信鐳射電視都已經穩穩佔據中國80吋及以上市場半壁江山,其中8月份的零售量佔比更是達到了64.37%。

“我們取得這樣的業績還是産品在説話,還是技術在説話,還是消費者的感受在説話。”用高玉嶺的話説,用戶的錢,是在給技術“打賞”。

高玉嶺1986年北大物理專業畢業後即加入海信。32年間,他親歷了電視産業的演化過程,並見證海信在技術變革前夜,主動放棄PDP全力以赴主攻液晶由此一路做到行業老大的位置。

基於對未來的渴望,幾乎每個參與鐳射電視研發的工程師都將之視作一種幸運。鐘強説,“我的運氣很好,先後趕上了兩個顯示技術剛開始起步的階段。”劉衛東説,“研發人員還是要敢於自我挑戰去做比較難的東西,這種機會稍縱即逝。”即使是沒有直接參與研發的曹建偉,也把向鐳射團隊輸送人才作為自己比較得意的事情。

向更小尺寸、更高畫質的産品發力,使鐳射電視在更多尺寸段上實現其他顯示方式電視的替代,是海信鐳射顯示研發團隊的接下來的新任務。“希望未來在我們手中産生。我們不能慢下來,要走的更快、更遠。”高玉嶺説。

- 編輯:李勝蘭

-

無

- 西藏山南市:山水秘境勒布溝

- 2019-09-27 10:50:44

-

無

- 濟南動物園人工飼養孟加拉虎寶寶茁壯成長

- 2019-09-27 10:25:31

-

無

- 西藏嘎貢溝:養在深閨人未識

- 2019-09-20 10:43:40

-

無

- 生態中國·壯美山河瞰新疆

- 2019-09-18 10:21:14

-

無

- 仙人洞裏説豐年 海昏遺址看文化

- 2019-09-17 10:15:43

-

無

- 西藏修復3000余頁珍貴瀕危古籍文獻

- 2019-09-16 10:03:17

-

無

- 拉薩:金色池塘秋色美

- 2019-09-16 09:43:41

-

無

- 杭州滿覺隴:一枝金桂香滿城

- 2019-09-12 09:59:05

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號