- 一批緩堵保暢項目投用 重慶市民出行更方便快捷

- 重慶日報 2019-02-22 12:03:26

原標題:去年我市開展了51項重點工作,完成投資約680.4億元 一批緩堵保暢項目投用 市民出行更方便快捷

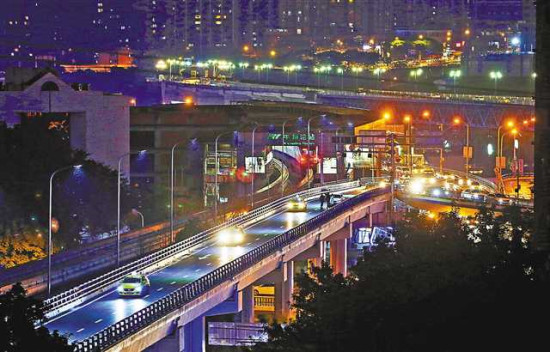

二○一八年十二月二十九日兩路口分流道建成通車。記者 羅斌 攝

去年12月底,渝澳大橋至兩路口南北分流道工程(簡稱兩路口分流道)正式通車。市民開車從江北往大坪方向不再需要繞行兩路口環道,從渝澳大橋上清寺端經體育路隧道後即可抵達長江一路,最少只需兩分鐘時間。

2018年,像兩路口分流道一樣投用的主城區緩堵保暢工程還有不少。

2月21日,來自市住房城鄉建委的消息稱,去年,重慶市圍繞“功能佈局優化、基礎設施建設、公交提能提質、管理挖潛增效”四大板塊,開展了51項重點工作,完成投資約680.4億元,一批緩堵保暢項目的投用,使得市民出行更加方便快捷。

重慶軌道交通運營里程位居中西部第一

張先生經常前往兩路寸灘保稅港區辦事。去年12月28日,軌道交通環線東北半環和四號線一期開通試運營,讓他欣喜不已。

“以前去保稅港區,海爾路上的擁堵讓我頭疼不已。四號線一期有重慶北站北廣場、保稅港、寸灘等站點,無論是坐輕軌去保稅港區,還是從保稅港區坐輕軌去重慶北站北廣場換乘到其他地方都很方便。”張先生説。

去年,重慶市增強軌道交通引領作用,軌道環線東北半環、四號線一期共49公里線路開通試運營。截至目前,重慶軌道交通運營線路共計8條(段)、運營里程313公里,位居中西部第一、全國第五(不含有軌電車,前四位為上海、北京、廣州、南京),軌道交通通達主城九區,覆蓋機場、火車站、長途汽車站等對外交通樞紐和主城區各大商業中心及大型聚居區。

此外,去年,市住房城鄉建委加快完善城市路網,渝廣高速進城通道、照母山隧道、石馬河立交二期、回興立交等一批項目通車。

新建公共停車場45個提供車位8948個

除了軌道交通和城市路網建設外,慢行系統打造、停車場建設等項目推進,也讓市民出行體驗更好。

去年底,重慶古城墻遺址傳統風貌區步道定遠門至臨江門段完工。該步道不僅完善了城墻、綠化、管線整治等基礎設施,其最大亮點就是遊客可以通過掃描二維碼獲取打卡攻略,通過關注“發現重慶古城墻”微信公眾號實現邊走邊聽,玩轉重慶古城墻。

去年,重慶市還推進了慢行系統建設,建成磁器口鳳凰山步道等10條、16公里人行步道,開工建設30座人行過街天橋與地下通道,完成大學城28.5公里、茶園片區13.6公里自行車道建設改造。

改善旅遊景點交通設施方面,去年相關部門完成主城區AAA級及以上景區指路標誌的排查,重點針對磁器口、長江索道、洪崖洞、李子壩輕軌站等熱門景點,開展景區交通專題研究。

值得一提的是,重慶市優化停車設施供給,去年建成渝中區聖地大廈公共停車場、九龍坡區政府公共停車場等45個公共停車場,提供停車泊位8948個;開工建設龍鳳溪、大山村等一批P+R停車場;完成重慶市智慧停車管理系統(市級智慧停車政府共享平臺)建設,開發上線“重慶好停車”微信公眾號和App。

龍洲灣隧道寸灘大橋南引道今年建成

城市緩堵保暢非一朝一夕之功。

去年,重慶市一批緩堵保暢項目建成投用,今年主城區的交通基礎設施建設將有哪些亮點?

市住房城鄉建委人士透露,今年,重慶市將繼續堅持以軌道交通引領城市發展格局,全面提升公共交通服務水準,加快完善城市慢行系統,著力打造智慧交通擁堵治理體系;倡導“公共交通+慢行”為核心的綠色出行方式,緩解城市交通擁堵,進一步實現交通“三大轉變”,即:交通發展由單一擴大供給向供需雙側調節轉變,機動化出行由私人小汽車向公共交通轉變,交通管理由保障型向智慧型轉變。

今年,市住房城鄉建委將加快417公里次支路網、51公里未貫通道路建設;加快建設曾家岩、紅岩村等7座跨江大橋以及龍興、土主等3座大型隧道,建成投用龍洲灣隧道、寸灘大橋南引道等項目;投用一批“P+R”停車場,新建並提檔升級滄白路、騰黃路等30座人行過街設施等等。

比如龍洲灣隧道,最快有望今年6月試運行。該隧道將打通環樵坪山區域與龍洲灣濱江片區的交通大動脈,龍洲灣、界石、南彭和公路物流港也將連成一片,市民從江津珞璜開車到南岸區茶園可比現在用時縮短一半,從巴南區魚洞開車到茶園僅需15分鐘。

今年,主城區還計劃開工大學城復線隧道等一批重點建設項目。比如大學城復線隧道項目西起于坪山大道與渝遂高速相交的西山立交,向東延伸穿越中梁山,止于內環紅槽房立交,2022年竣工後,將緩解沿線交通壓力,市民往返大學城、西部新城也將更加順暢。(記者 廖雪梅)

- 編輯:歐平淑

-

- 20項服務措施支持製造業企業中長期融資

- 2020-06-18 09:01:19

-

- 力爭上游永向前 堅定信心再出發

- 2020-06-18 08:59:05

-

- 守望相助 習近平這樣推動中非團結抗疫

- 2020-06-17 16:05:20

-

- 同兩國領導人通電話,習主席談到這些大事

- 2020-06-17 16:04:24

-

- 重慶試點跨境電商新模式 下單提貨10分鐘

- 2020-06-17 09:15:58

-

- 兩江新區“四個協同”探索創新路

- 2020-06-17 09:12:46

-

- 2020年重慶英才計劃申報正式啟動

- 2020-06-17 09:11:10

-

- “兩江四岸”60公里貫通工程今年啟動建設

- 2020-06-17 09:09:52

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號