把握髮展大勢 凝聚奮進力量——從全國兩會看“中國動力”

政府工作報告把2016年經濟增長目標定為6.5%-7%。和上年7%左右的目標相比,不僅改為區間,而且總體看有所調低。

中國速度預期目標之變,吸引了各界關注的目光。

在全國政協經濟界別分組討論中,工信部原部長李毅中委員用兩組數據,對中國經濟正在發生的變化進行了對比分析:

全國規模以上工業2015年增長6.1%,是1998年以來的新低,規模以上工業利潤下降2.3%。

全國高技術産業2015年增長10.2%,比工業增速快4.1個百分點,其中新能源汽車産量增長4.2倍,但高技術産業只佔工業的11.8%。

“現在舊力漸弱、新力正生,正處於交替期。新産業增長很快,但一時還補不上傳統産業産能過剩‘掉’下來的這塊,所以下行壓力較大。”李毅中委員説,這樣的動力轉換不是一兩年能完成的,整個“十三五”都將處在這個轉換期。

中國經濟並沒有失去動力,中國經濟的動力正在悄然發生變化。

習近平總書記1月18日在省部級主要領導幹部學習貫徹十八屆五中全會精神專題研討班上指出,新常態是一個客觀狀態,是我國經濟發展到今天這個階段必然會出現的一種狀態,是一種內在必然性,我們要因勢而謀、因勢而動、因勢而進。

新常態為我們認識和把握中國經濟動力之變提供了新視角。

——這是符合經濟發展規律的中國動力之變。

清華大學教授李稻葵委員指出,縱觀世界經濟史,從中等收入向高收入邁進的經濟體,其發展動力多會從以重化工業和出口為主,逐步轉變為以服務業和消費為主,而服務業和消費一般比較穩定,動力轉換後增速下行符合經濟規律。

以成功跨越“中等收入陷阱”的日韓為例,日本“拐點”發生在1969年,韓國“拐點”在1988年。以這兩個年份為界,兩國前十年和後十年的經濟平均增速都從10%左右降到了6%-7%。

——這是此消彼長的中國動力之變。

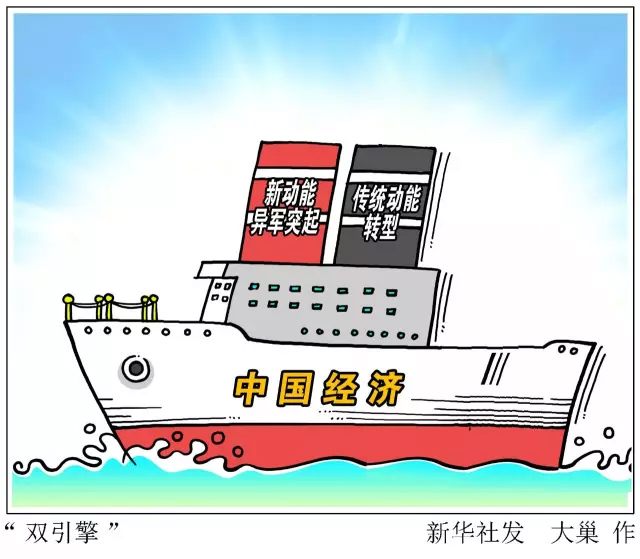

經濟發展必然會有新舊動能迭代更替的過程。傳統動能由強變弱,會伴隨著新動能異軍突起和傳統動能轉型,形成新的“雙引擎”,才能推動經濟持續增長、躍上新臺階。

“我們原來銷量的七成是原料藥和仿製藥,市場像過山車一樣忽高忽低。經過十年技改,創新藥佔了七成,終於把命運把握在自己手上了。”石家莊石藥集團有限公司董事長蔡東晨代表説,採用技術改造的辦法,一步步用高水準的增量替換低水準的存量,動力之變在逐步實現。

——這是剛柔並濟的中國動力之變。

落後産能的淘汰,離不開環保、能耗等技術標準“硬杠杠”;戰略性新興産業的發展,離不開“真金白銀”的支持。沒有“剛”的約束,動力之變缺少壓力。

但動力之變也有“柔”的一面。廣東省惠州市委書記陳奕威代表説,哪些産能過剩、哪些産業前景廣闊,是由市場決定的,通過競爭優勝劣汰,政府主要是做好引導和服務。在去産能過程中,職工會向新産業新崗位轉崗分流,政府的職責主要是做好政策支持和“托底”保障。

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號