李苦禪:國畫大師的“特工”生涯

| 編輯: 陳豪 | 時間: 2014-09-10 15:03:07 | 來源: 北京日報 |

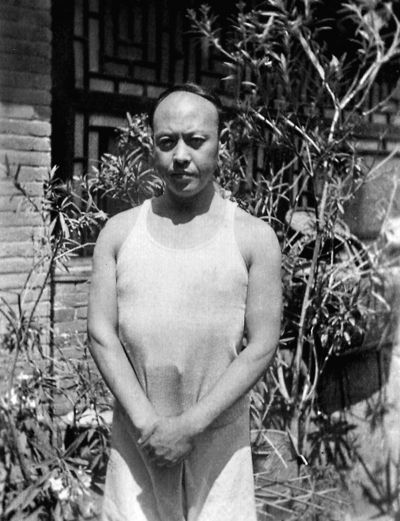

抗戰時期李苦禪在柳樹井衚同2號的留影。

李苦禪畫作《英視瞵瞵衛神州》

編者按:9月3日是中國人民抗日戰爭勝利69週年紀念日。除了戰火紛飛的前線,整個八年抗戰期間,還有很多仁人志士在敵佔區從事秘密地下情報工作。由於任務的特殊性,他們的故事如今已漸漸湮沒。鮮為人知的是,國畫大師李苦禪也曾是這些秘密抗戰“特工”中的一員。

你去投八路吧

找個什麼藉口脫身呢?袁祥峰又想到了苦禪先生。他提筆給苦禪先生寫了封信,請他給徐州發封急電,佯稱“母親病故,速返京治喪”。拿這個假電報為藉口,袁祥峰獲假順利返回根據地。

盧溝橋的炮聲停了,29軍撤了,北平淪陷了。

一天,兩個穿著新民服的傢夥兒來到城墻根下的柳樹井衚同2號,毫不客氣地推開隨墻的小街門,故意踱著四方步,趾高氣揚地對小南屋喊道:“李先生在嗎?您有好事了!”沒等主人回話,兩個傢夥就徑直闖進了小南屋,對一位寬腦門、大眼睛的壯實中年漢子説:“我們哥倆兒是新民會的。我説李先生,算您老福分大,上峰想請您到我們新民會做事。”

中年漢子瞄了這兩個傢夥兒一眼,用濃重的山東口音不屑地説:“我李某只會畫畫兒,不會當官。我説二位,沒旁的事就請便吧!我沒閒工夫磨牙!”

這不就是逐客令嗎?瘦個子顯然被氣著了,漲紅著臉説:“你別敬酒不吃吃罰酒。”

聞聽此言,中年漢子騰地從椅子上站起來,向這兩個傢夥吼道:“你們給我滾出去!”

另一個滿臉橫肉的傢夥兒想動手,就見中年漢子把手指壓得嘎嘎響,冷笑道:“想動手嗎?這屋裏太窄憋,咱們出去試吧試吧。這種窩心的日子有啥意思,愧對地下的祖宗。”

這位中年漢子,就是時年39歲的國畫寫意大師李苦禪先生。

“新民會”的兩個漢奸前腳剛走,苦禪先生後腳趕緊把一個掃帚放到院門內的影壁前。這是信號,提醒住在他家的另一個人——國民黨29軍軍官袁祥峰:有情況,你回來先別進院子。

1937年7月28日夜,袁祥峰恰巧住在北平自己家裏,誰知夜裏29軍悄悄地撤走了。第二天一大早兒,他到部隊駐地一看,軍營空了。就這樣,袁祥峰與部隊失去了聯繫,回到了平西的老家。日本兵到處抓失散的29軍官兵,他老在家裏躲著也不是回事兒,於是進城找到了老朋友苦禪先生,想在他家躲幾天,等待時機再找部隊。

北平淪陷後,日本憲兵貼出佈告:窩藏舊軍人者同罪。風聲越來越緊,袁祥峰怕連累苦禪先生:“我還是走吧!你家裏本來就困難,現如今兵荒馬亂,鬼子到處抓人,我別連累了你。”

聞聽此言,苦禪先生拍了拍他的肩膀,豪爽地説:“你哪兒也別去!就是走,也得等我給你找好地方再走。先在我這兒踏實地住著。”

話好説,但到哪兒給袁祥峰找部隊呢?找誰聯繫呢?苦禪先生一時犯了難。

其實,聯繫人就在眼前。苦禪先生有個叫黃騏良的學生,常來他家。知道了老師的難處,就問他:“袁先生不是想找部隊嗎?找不著29軍,找八路行嗎?”苦禪先生一聽,很高興,馬上説:“行啊!能打鬼子就行!”

原來,黃騏良和新街口教堂的長老黃浩是廣東揭陽的同宗鄉親,而黃長老還有一個秘密身份——八路軍冀中軍區“平津特派人員主任”。黃騏良也是“黃浩地工組”成員,負責與根據地派來的交通員接頭、傳遞消息。

在黃長老的安排下,由秘密交通線交通員護送,袁祥峰終於來到了冀東抗日根據地,參加了八路軍。

過了些日子,一天傍晚,袁祥峰突然出現在苦禪先生家裏,讓他吃了一驚:“你不是參加八路啦,怎麼又跑回來了?”

袁祥峰知道苦禪先生誤會了,連忙説:“我是奉命回來的。首長讓我潛回北平,想方設法打入日偽軍內部,蒐集情報。您是名畫家,人脈廣,幫我找找門路,打進去。”這回明白了,可這事兒也不是一時半會兒就能有眉目的,先得把袁祥峰安頓好,然後再慢慢來。

苦禪先生先托關係給袁祥峰搞到了北平的“良民證”,又給汪偽徐州治安總司令王之青寫信舉薦。看在國畫大師的面子上,王之青安排袁祥峰出任徐州治安總司令部所屬的第二縱隊少尉副官。

到徐州後,袁祥峰一時和中共地下交通站沒有聯繫上,到手的情報送不出去,那叫個急呀。沒辦法,只好繼續麻煩老朋友了,給苦禪先生寫信傳遞情報,然後再由苦禪先生通過地下黨組織轉給八路軍。這種辦法用了六次,直到袁祥峰和地下情報站聯繫上為止。當然,信上的內容都是袁祥峰和苦禪先生約定的“密語”。

不久,袁祥峰接到八路軍的秘密指令,要求他回根據地彙報工作。找個什麼藉口脫身呢?袁祥峰提筆給苦禪先生寫了封信,請他給徐州發封急電,佯稱“母親病故,速返京治喪”。拿這個假電報為藉口,袁祥峰獲假順利返回根據地,彙報完工作後又回到了徐州。後來,袁祥峰又需要到新四軍駐地去,怎麼請假呢?還是用老辦法,苦禪先生發信約他到北平。袁祥峰請假後神不知鬼不覺地來到了新四軍第4師駐地。對袁祥峰卓有成效的情報工作,師長彭雪楓讚揚説:“你在徐州等於一把刺刀,刺在敵人心臟一樣。”其實,這裡邊也有苦禪先生的一份功勞。

柳樹井2號聯絡站

苦禪先生熱情地問道:“你們是想學禪畫還是炭畫?”三位女學生邊點頭邊連口説:“學炭畫!學炭畫!”暗號對上了。

自打知道黃騏良和八路軍有聯繫後,苦禪先生就要求見見黃長老,也把自己送到八路軍那兒去,省得在北平受鬼子的窩囊氣。

這一天,北海公園九龍壁前來了位遊客。就見來人40多歲,西裝革履、鼻樑上架著副金絲眼鏡。

不一會兒,身穿藍布長袍的苦禪先生和黃騏良也來到北海公園。遠遠看見九龍壁前有個“日本人”,苦禪先生壓低聲音對黃騏良説:“壞了!有個‘日本人’,怎麼辦?”。黃騏良抬頭一看,笑道:“我們要見的就是這個‘日本人’。”原來,這個“日本人”就是黃浩。

苦禪先生和黃騏良快步走到九龍壁前,黃騏良介紹説:“黃長老,這位就是畫禪畫的苦禪先生。”苦禪先生很激動,握著黃長老的手,聲音不高但很有力地連聲説:“太好了!太好了!早就想見您吶!”

簡單寒暄後,黃長老和苦禪先生裝作欣賞九龍壁,邊踱步邊交談。苦禪先生向黃長老傾訴:“日本人眼皮子底下過日子,太堵得慌。我是山東人,會些功夫,想到那邊去幹個痛快!”

苦禪先生一口山東口音,説得又有些急促低沉,但大意黃長老還是聽明白了。他不緊不慢地勸苦禪先生:“你也想和袁先生一樣,這很好!不知你想過沒有,你是北平的名畫家,有社會地位,朋友多人脈廣,留在北平作用更大。”

此後,柳樹井2號就成了地工組的聯絡站。小院門朝南開,院子不大,南屋三間很簡陋,其中的一間半是苦禪先生作畫、休息和接待地下同志的地方。

1938年夏的一天,三位女學生推開了柳樹井2號的院門,怯生生地問道:“苦禪先生在家嗎?我們是來學畫的。”

把三位女學生讓進小南屋的畫室後,苦禪先生熱情地問道:“你們是想學禪畫還是炭畫?”

三位女學生邊點頭邊連口説:“學炭畫!學炭畫!”

暗號對上了。

苦禪先生明白地下工作的紀律,一不問她們姓名,二不問她們的去向,拿出銀元給她們做盤纏,還請她們吃了頓火鍋。

該出發了,但這身學生打扮不好過日偽的封鎖線,過不了封鎖線就去不了抗日根據地。於是,苦禪先生拿出從當鋪買回來的舊衣服,讓她們換上。三位女學生換上舊衣服後,苦禪先生一瞧,自己先樂了:衣服是小丫鬟的,可這臉蛋還是女學生的。就見他拿出畫筆、顏料,一番鼓搗,三位女學生變成了三個“窮丫頭”,就連她們對著鏡子都認不出自己來了。

地工組的交通員領走了三位女學生。苦禪先生迅速將她們留下了的衣服、用具處理掉,畫室又恢復了原來的模樣。這是地下工作的要求:不留任何與畫畫兒無關的物件。

沙灘監獄的28天

日本憲兵讓苦禪先生交代“私通八路”的問題。苦禪先生反而大罵日本鬼子。鬼子開始對他殘酷動刑:灌涼水、壓杠子、皮鞭抽,甚至往指甲裏扎竹籤。

1939年5月14日黎明時分,睡夢中的苦禪先生依稀聽到房頂上有動靜,就在此時,“砰”的一聲,屋門被踢開了,一個日本憲兵躥進來,舉起藤條朝苦禪先生劈面就打。説時遲那時快,藤條還沒落在苦禪先生身上,鬼子胸口先挨了他重重一掌,身子一下子就“飛”到了院子裏。又一個日本憲兵衝進來了,就見苦禪先生側身一讓,背後狠狠一掌,打得這傢夥貼了墻,鼻血順著墻流了下來。

猛虎難敵群狼。幾個日本憲兵端著槍逼近了苦禪先生,其中一個穿便裝的鬼子頭兒用槍頂住了他,押上大卡車,以“私通八路”的罪名押走了。

大卡車七拐八拐後,在沙灘地區一座紅樓前停了下來。苦禪先生抬眼一看:這不是北大紅樓嗎?太熟悉了,那是他曾經求學的地方。

“你的!快下車!”日本憲兵的這一聲吼叫,把苦禪先生從回憶中拽回了現實,現如今這裡不再是北京大學了,而是“北京日本憲兵隊本部”。

苦禪先生被日本憲兵搡下了大卡車,押進紅樓,關進了紅樓地下室,也就是日本憲兵隊本部的“留置場”。

過了一會兒,苦禪先生的眼睛適應了地下室的昏暗燈光,他仔細觀察了這個牢房:地下室的房間裏,寬寬的木楞子釘成了一個大木籠子,臨近屋門的地方開了一扇小門。木籠子裏的人看不到外邊,而外邊的憲兵卻能監視裏邊的“犯人”。好端端的一個高等學府變成了一座人間地獄。

審訊開始了。日本憲兵讓苦禪先生交代“私通八路”的問題。苦禪先生是個寧願站著死絕不跪著生的硬漢子,根本不承認“私通八路”,反而大罵日本鬼子。這把鬼子氣壞了,開始對他殘酷動刑:灌涼水、壓杠子、皮鞭抽,甚至往指甲裏扎竹籤。打暈過去了,就用涼水激醒,接著用刑。

忽然,苦禪先生覺得自己不知道疼了,好像自己就要死了,靈魂從軀殼裏飛了出去,變成了一個小人兒,三寸多高,跟他一模一樣,大搖大擺地在地上走。不一會兒,這小人又朝他走來,他就又醒了,劇痛再次襲來。他強忍劇痛,又開口大罵。

憲兵隊的頭目、穿便裝抓苦禪先生的鬼子少佐上村喜賴出場了。上村喜賴是個“中國通”,極其殘暴,曾經一次砍殺過13個中國人。他一見苦禪先生,假惺惺地用流利的中國話表示歉意:“苦禪先生,您是一位名畫家,大寫意教授,我很欽佩您!那幫軍曹沒有文化,不懂事,虐待了您。我是大學預科畢業的,和他們不同,我想救您出去。”

苦禪先生一聽,黑臉唱完紅臉上場了,少來這套,我還得罵個痛快:“你説他們混蛋,我看你更混蛋!”

這頓臭罵,氣得上村喜賴的臉跟豬肝似的,但就是不敢發作。

入獄的第28天,早上8點,苦禪先生被提到刑訊室,上村喜賴冷冷地説:“苦禪先生,今天星期六,我救不了你了!”

苦禪先生明白,這裡要槍斃的犯人,星期六就提出來到別的屋裏去了,然後行刑。看來,為國捐軀的時候到了:“上村!你們殺人的法子不是四個嗎?一狗吃,二槍斃,三活埋,四砍頭。你儘管用吧!我不怕這個!”

上村喜賴一見苦禪先生還這麼強硬,一揮手,日本憲兵將他押出地下室,推上卡車。奇怪的是,車子沒有開往刑場,而是在離柳樹井2號不遠的地方停下來,苦禪先生被稀裏糊塗地釋放了。

苦禪先生邊往家走邊琢磨:鬼子可能要在背後下毒手。想到這兒,被打得渾身浮腫的他忍著傷痛,邁著穩健的步子,無畏坦蕩地朝前走。快到家門口了,他想:鬼子怎麼還不開槍啊。回頭一看,盯梢的人離得遠遠的,槍法不好,恐怕還打不著了。這回苦禪先生明白了,上村喜賴是放長線、釣大魚,以後更得小心。

原來,一名曾經去過苦禪先生家的青年學生在保定不幸被捕,説出了他家的地址,但鬼子並沒有他“私通八路”的真憑實據。再加上苦禪先生知名度高、影響大,上村喜賴只好把他放了。

不出苦禪先生所料,出獄後憲兵隊的一個日本憲兵幾次來到他家,表面上只是看看畫、聊聊天,實際上就是找線索摸情況。憲兵隊的一名中國翻譯也來過他家幾次,還流露出某些同情之意。苦禪先生警覺很高,只是畫畫兒,然後蓋上新刻的圖章“天逸囚窟生”,但沒有流露半點實情。

為地下黨籌集經費

這2000塊大洋解了地下組織為根據地購買藥品的燃眉之急,但苦禪先生從此再也沒有畫過扇面,這一次就把他畫“傷”了。

柳樹井2號聯絡站不能再用了,苦禪先生又從黃騏良那兒領來了新的任務:停止以前的一切工作,純粹以“賣畫為生”,為地下黨籌集經費。

1939年隆冬,寒風凜冽,苦禪先生身著單薄的長袍,攜長子李杭悄悄來到天津法租界濱江道永安飯店,舉辦“李苦禪畫展”。

苦禪先生的大寫意畫很受追捧,一時間永安飯店門庭若市,還沒正式開展,展出的60%畫作就都有了主兒。按當時的規矩,凡是有主的書畫,一律挂上紅布條兒,寫上收藏人的姓名。遲來的富商巨賈,面對挂著紅布條的佳作,只有望畫嘆息的份了。

7天的畫展結束後,苦禪先生立即讓地工組的成員把錢取走,給地下組織當經費。為了禦寒,父子倆只是買了頂帽子、一條圍脖兒,兩手空空地返回了北平家中。

轉年夏天,苦禪先生又攜長子李杭來到天津“三不管兒”租房作畫、賣畫。“三不管兒”一帶的百姓很喜歡這位豪爽健談、技藝超群、學識淵博的山東漢子,前來看作畫的人不少,聽聊天兒的人更多。富商、洋行闊佬又聞訊而來,10天內所有字畫搶購一空。苦禪先生父子守著賣畫鉅款,分文不動,又以同樣的方式迅速把錢交給前來取款的地工組成員。幾次來津獻藝賣畫,使苦禪先生名冠津門,許多人以為他賣畫發大財了,但無人知曉賣畫鉅款的真實去向。

年關就要到了,一個戴禮帽、穿大衣的胖商人來到了柳樹井2號,見到苦禪先生後,邊摘禮帽施禮邊把笑容全堆在臉上,開口説道:“李先生,久仰大名!您的禪畫太好了!我是前門商行的經理,想請您給鄙行畫幾個扇面,年節時送給生意上的朋友。您放心,潤格好商量,不會虧待您的。”

胖經理也許心太急了,一口氣説這麼一大片話,好不容易輪到苦禪先生能説話了。他請胖經理坐到凳子上,掩飾著心中的喜悅,同樣客氣地説:“您過獎。畫扇面可以,不知貴行需要幾個?”

一聽這話,胖經理立馬兒站了起來,又是滿臉笑容地説:“太謝謝李先生了。不是幾個,是100個。不知先生有空畫嗎?”

好傢夥,100個,這還是畫畫兒嗎?苦禪先生先是一愣,隨後説道:“貴行買賣真夠大的,扇面就需要100個。行,100個就100個。”

胖經理一聽苦禪先生答應了,笑得眼睛更小了:“李先生真是爽快之人,太好了。”説著説著,胖經理從衣兜裏取出一小袋銀元,接著説:“李先生,這是定金。我臘月二十八來取扇面,一言為定。”

胖經理告辭了,苦禪先生一算,離臘月二十八也沒有幾天了。如果按常規一個一個扇面地畫,肯定到期交不了活。

怎麼辦?苦禪先生打破常規,做了一個夾扇面的夾子,流水作業。這筆畫山石的話,就一口氣畫100個扇面的山石;這筆畫老鷹的眼睛,就一口氣畫100個扇面的老鷹眼睛。

苦禪先生沒日沒夜地畫,幾天下來就沒怎麼合眼,終於在臘月二十八之前畫好了100個扇面。胖經理如約付了2000塊大洋,滿意地拿走扇面送禮去了。

這2000塊大洋解了地下組織為根據地購買藥品的燃眉之急,但苦禪先生從此再也沒有畫過扇面——這一次就把他畫“傷”了。要不是為了給地下組織籌集經費,他是不會接受這種有違禪畫藝術的活兒。

盼望的時刻終於來到了,1945年8月15日,日本鬼子投降了。

後來當人們問起苦禪先生參加抗日地下活動的事兒,他總是説:些許小事,不足挂齒。可是,到了十年動亂時期,苦禪先生被迫一遍遍地寫交代材料,他的抗日事跡,才逐漸傳出來。

“造反派”不相信,愣逼苦禪先生承認自己是“老反革命”、“老反共”。苦禪老人非常憤怒:我當年參加過八路的地下工作,不信你們調查去!有半點撒謊就判我死刑!

“造反派”威脅説:“你敢寫保證書嗎?”

苦禪先生揮筆寫道:“保證書:日本淪陷(北京)時所有一切漢奸事沒做過,新民青年會開畫展沒有參與過,而且這個名字我就不知道。如果有的話,我認罪,如查出,我以生命抵罪!”

寫罷,苦禪先生還按上了指印。

苦禪先生,好一個鐵骨錚錚的硬漢!

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13