香港中學生築夢“天宮二號”

| 編輯: 母曼曄 | 時間: 2016-11-01 10:36:20 | 來源: 人民日報海外版 |

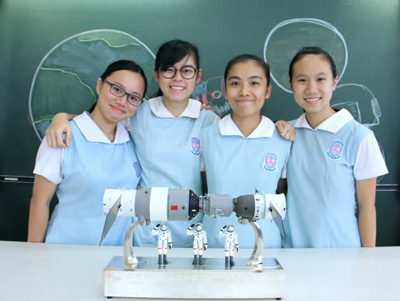

設計“養蠶實驗”的四名學生來自香港基督教宣道會宣基中學。吳玉潔攝

“神舟十一號”飛船10月中旬順利升空並與“天宮二號”完成對接,航天員繼而進行由香港中學生設計的科學實驗,其中“太空養蠶”的片段日前傳送回地球,讓香港學生們著實興奮不已。

3年前,女航天員王亞平在“神舟十號”進行的科普教育片段深深刻印在香港中學生的腦海裏,一粒粒航天科技夢的種子靜待萌芽;1年前,3個中學生團隊在“香港中學生太空搭載實驗方案設計比賽”中脫穎而出,憑藉奇思妙想與縝密設計。進入中國載人航天工程辦公室(中載辦)的視線;如今,曾經仰望星空滿目欣羨的學生將他們的3個實驗送入太空,等待科學的種子開花結果。

三個實驗 同一夢想

“很多人或許一輩子都不會有機會和太空接觸,而我們現在卻可以把自己的想法帶入太空,參與到國家這麼龐大的航天工程裏。我們覺得很榮幸,也很感恩。”香港順德聯誼總會翁祐中學的高三學生勞莉欣在前往甘肅酒泉前説。

勞莉欣和其餘4名同學設計的“微重力狀態下製作多用途的聚合物有孔薄膜”實驗隨“天宮二號”進入太空。這是“天宮二號”太空實驗室中,3個由香港學生設計的實驗項目中的1個,也是“香港中學生太空搭載實驗方案設計比賽”70份參賽作品中的冠軍之作。

他們參照王亞平在“天宮一號”所做的基礎物理實驗啟發,設計了將聚合物聚乙烯醇溶液及飽和鹽水混合以進行相轉化過程的實驗。然而,因在地球上受重力的影響,兩種溶劑混合後的成品膜厚薄不一、小孔分佈不均,嚴重影響成膜品質。因此,小發明家們決定用太空中的微重力狀態解決這個問題。

成員何奕龍説,期待著太空對薄膜的“改造”能提高拉膜品質,製作出多用途的聚合物有孔薄膜,日後應用在醫療方面:研發出透氣不透水的人造皮膚和透析膜,以幫助不同類型的病人。

而已經和航天員景海鵬、陳冬一同在太空生活多日的“航天蠶”,則來自基督教宣道會宣基中學的“太空養蠶”實驗。實驗設計者之一的鄧梓儀錶示,設計實驗的目的則是為了了解蠶在太空的吐絲會否更加堅韌,提升蠶絲性能以應用於宇航服或其他民用産品。

同樣受到王亞平在“天宮一號”中示範啟發的,還有香港保良局羅氏基金中學的4名同學。他們在王亞平“單擺運動”的基礎上,探求微重力情況下“雙擺”的運動軌跡。“我們早就對‘雙擺’在太空中的表現抱有很多設想,但不知它們究竟是真的還是假的。這一次要讓航天員幫我們驗證。”侯柏全説。

多方護航 助夢飛天

為了設計出安全性、可行性高的太空實驗,同學們從選料到實驗方法上多番斟酌,力求令實驗符合中載辦的嚴格標準。

“水膜實驗”中,勞莉欣和夥伴們在最後幾日得知有毒液體不能帶入太空,爭分奪秒地尋找可替代溶劑作為實驗主角,最終以8%濃度的鹽水替代丙酮完成實驗;“養蠶實驗”的同學則因如何清理蠶蟲糞便而一度焦頭爛額,最後想出在養蠶箱內設計清潔孔與排便扇,以延長蠶蟲壽命;而載人飛船對重量的限制,曾險些令以鋼鐵作為“雙擺”物料的實驗小組束手無策,當然不言放棄的學生最終克服了重重困難。

即便如此,將中學生的實驗帶上天也並非易事。作為中學生與中載辦之間的橋梁,實驗方案設計大賽的承辦方之一香港生産力促進局多次邀請航天專家赴港向學生講解航天知識,並對帶入太空的三項實驗做最終的可行性調整。生産力促進局總裁麥鄧碧儀介紹:“專家保留了學生90%的設計,每一個需要改良的部分,都會耐心向學生解釋改進的原因及方法,在尊重、肯定他們成果的基礎上,讓他們了解更多真實操作中可能遇到的問題。”

作為香港學生的強有力後盾,特區政府也為學生獲得如此成就欣慰不已。香港特區行政長官梁振英回憶他的中學時期,只能在電視上看到外國人登陸月球。“如今,中國人在太空有了自己的角色,希望在未來,香港也能借助國家航天事業的發展,在太空有一些角色。”梁振英説。

指點星河 冀望少年

首次有香港中學生參與國家航天項目實驗,這一突破並非偶然,此前也曾有香港理工大學研發的相機架構系統跟隨“嫦娥三號”登月。在香港學生對太空追索的背後,是香港特區政府對創新科技的著力宣傳以及香港在國家創新體系中的重要地位。

從“兩彈一星”到“太空漫步”,中國用半個世紀的時間走到世界航天舞臺的中央,而這過程中的每一步,都鼓舞著港澳同胞民族自豪感與國民認同感。

在國家航天科技興盛的勢頭下,香港各種形式的科技活動層出不窮。從康樂及文化事務署每年舉辦的“少年太空人體驗營”,到民政事務局與中載辦及香港生産力促進局共同策劃的“香港中學生太空搭載實驗方案設計比賽”,香港年輕一代逐漸開始參與對太空的追索。而在剛剛結束的“創科博覽2016”中,50余項國家尖端科技項目亮相香港,中國航天及探月工程、北斗衛星導航系統、中國自主研製的C919飛機及運輸機、深潛至7000米的“蛟龍號”潛水器、超級計算機“天河二號”等“國之重器”,更帶給香港青少年又一次學習與震撼。

少年強則國家強,科技興則國運盛。

如今,香港中學生以較高的科學素養、創新的科學思維、嚴謹的科學作風和樂觀協作的團隊精神,展現出香港青少年的嶄新風貌,更有力地詮釋了青少年投身科技對國家未來發展的前瞻性意義。而也只有在科技昌明、國勢強盛的後盾下,包括港澳臺在內的國家青少年才能指點星河、激揚文字,仰望太空見夢想。(人民日報海外版記者 陳瑤)

新聞推薦

- 習近平同巴西總統盧拉通電話2026-01-23

- 外交部:中國將始終做不確定世界中的“壓艙石”2026-01-23

- 一組數據勾勒中國經濟“向新向優”曲線2026-01-23

- 全球前5000個品牌中 中國品牌價值位居全球第二2026-01-23

- 一次登錄、全程辦結 泉州兩岸稅費“一件事”獲臺胞點讚2026-01-23

- 北京北海公園琉璃閣院落騰退移交 “西天梵境”恢復完整性2026-01-23