故宮古書畫修復修復師徐建華:希望手藝傳承下去

| 編輯: 關春英 | 時間: 2016-03-29 16:03:36 | 來源: 北京日報 |

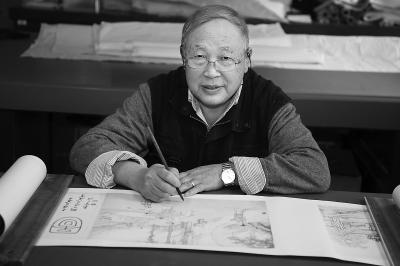

修復古畫時的徐建華。

古書畫修復,是個磨工夫的手藝。

徐建華在故宮待了42個年頭,屋外那條狹長安靜、紅墻高起的甬道,他走了42年。這輩子,他只安安靜靜地做了一件事,就是在這裡修復宮裏上上下下的書畫文物:上到一墨千金的國寶《遊春圖》,下到乾隆花園的一張貼落。

“幹一行就是一行,就是拿來張衛生紙,也得把它裱好嘍。”

在這個拼速度的年代裏,他依舊按照老祖宗傳下來的規矩,和這座偌大的紫禁城一起,安靜地守在這裡。

1 師傅的背影

最近,一部名叫《我在故宮修文物》的紀錄片火了,可主角之一的徐建華走在路上,並沒有人認出他來。這位65歲的老人覺得,故宮和這些手藝才應該被記住,而自己不過是個普通人。

他出現在紀錄片的第三集裏,面容微腴、頭髮花白,格子上衣外面套了一件舊襯衫。因為母親是旗人,他説起北京話來圓潤透亮,京韻京腔。鏡頭前,他拿著鬃刷,唰唰唰地往畫上灑水,嘴裏叮囑著動作要領。徐建華是裱畫科裏年齡最長、資歷最老的修復師,給作品接補顏色時,鏡頭裏滿是他握著毛筆、細紋密布的手部特寫。

5年前,幹了一輩子文物修復的徐建華正式退休,但裱畫室裏徒弟多、師傅少,院裏請他回來工作,他就每天擠一個小時的公交仍來上班。

這天早上,他像往常一樣,8點前就到了單位,從神武門的存車處騎上車,一路經過修葺一新的建福宮和四角挂龍的雨花閣,七轉八繞到了辦公室。裱畫室的小院,位於慈寧宮的後身,是清代老太后頤養天年的地方,如今,成為整座故宮唯一有門禁的部門。

屋裏,一張寬大挺實、披麻挂灰的紅漆裱畫案前,徐建華喝足了茶,戴上老花鏡,細細觀瞧上面的幾幅隔扇。那是他這幾天留給徒弟高翔的作業。此刻,幾幅乾隆花園裏“臣字款”的隔扇畫頁,已經修復如初。

晨暉時分,東面的陽光透過窗格斜射進來,一棱一棱地鋪在地上,也挂在他雪白的頭髮上。

在故宮工作了42年,徐建華記不清他度過了多少個這樣的清晨。一代一代,師傅傳給徒弟,徒弟又變成師傅。

雖然世世相傳,然而裱畫技藝的起源時間,至今仍不可考。不過,從唐代張彥遠《歷代名畫記》中可以判斷,這項手藝在晉朝就已存在,迄今已有一千七百多年的歷史,再加上故宮的六百來年曆史呢?徐建華説,這份兒分量來得厚重。

沉甸甸的回憶是從師傅們的記憶開始的……

“1954年,老師傅們是院裏從上海、南京、北京請來的,都是大鑒定家張珩、鄭振鐸跟徐邦達親自推薦,解放前,他們就已經非常有名了。”那一年,徐建華3歲,正值盛年的修復師們從五湖四海被請進故宮。這其中,就有“蘇裱”名家、後來成為徐建華師傅的楊文彬,還有古畫修復大家張耀選、孫承枝等人。

蘇裱,是裝裱派別中的一種,細膩淡雅,修舊如舊,主要流行于江南一帶。在清代,皇帝偏好這種裝裱方式。皇家藏畫,或送至南方裝裱,或請南人北上。所以,這次各地的裱畫師們進宮後,也形成了一條不成文的規矩:一間院子,南方人在前屋,北方人在後屋。前者水準高,主要負責修復一級文物,“主修畫心、不管裝潢”。

裱畫師們各個神通廣大,院裏的領導如獲至寶,不敢輕慢,即便是物資困難的年代,也堅持給他們發糖發蛋、發茶發煙,他們被叫做“糖蛋幹部”,工資拿得比院長還高。

然而,老天也給了他們“九九八十一難”。

上世紀50年代的北京,冬天極冷,手被凍得伸不直,再厚的棉衣也擋不住寒風。“太和殿頂上一見白,人的手上就生凍瘡”。南方師傅從小沒見過這陣仗,受不住的,就回去了。一同北上的蘇裱名家洪秋生,就因為凍得厲害,沒多久就申請調去安徽博物館了。

不過,讓他們更頭疼的,則是環境氣候變了,書畫裝裱上的規矩跟著也變了。徐建華回身指指身後的墻,説,修復中有一道工序叫“上墻”,意思是把修補好了的畫作貼到墻上,撐平晾幹。以前在南方,氣候濕潤,師傅多用木墻。但到了北方,氣候乾燥寒冷,就得改用紙墻了。兩種墻質的伸縮性,以及對紙産生的拉力差別都很大,一不留神,就容易撕裂畫心。

技藝早已熟稔於心的師傅們,進了故宮,不得不摸著石頭過河,重新來過。

徐建華搬來一本《中國書畫裝裱大全》,上面有一段講他師傅楊文彬修復米芾《苕溪詩卷》的始末。

1963年,這幅價值千金、頗具傳奇色彩、甚至牽連著一樁命案的國寶重器,輾轉到故宮時,已是四分五裂。領導看著它皺眉説,就請楊文彬先生主持修復工作吧。艱難的修復過程如今化作書上一個個複雜拗口的裝裱名詞。面對一堆從北宋年間流傳下來的碎紙片,楊文彬巧奪天工,拿出了一身的絕活兒,最終,順利使作品重現神采,全無破綻。

“啟功、徐邦達、謝稚柳來了,都主動給我師傅遞煙。能在1949年以前靠書畫修復吃上飯,憑手藝站住腳的人,都不是一般人。”徐建華合上書,嘴角一揚。

當然老先生們也有自己的放鬆方式。“那時師傅掙110元錢,相當於現在的好幾萬,家眷又不在北京,發了工資幹嘛去啊,幾位師傅一合計,乾脆下館子吧。”

徐建華説,那時故宮外面有洋車,出門一招手,“洋車!”拉起來就走。負責京裱的張師傅是地道老北京,知道哪兒的館子好。“點菜點菜!”張師傅邊看菜譜邊招呼,“這菜多少錢?才幾毛錢?幾分錢?好傢夥!這錢得花什麼時候去!”

他描述得活靈活現,讓那些老先生的身影晃動眼前。

“蘇裱”在修復古畫過程中必不可少的馬蹄刀。

2 他成了第二代傳承人

1974年,第一次進故宮修復廠時,徐建華23歲。

來前,他花了一毛錢進故宮,問看殿大爺修復廠是幹嘛的,大爺説,是學技術的,年輕人都想來。

上世紀70年代物資緊缺,沒有工服,沒有套袖,進門只分給他一條圍裙。冬天,屋裏沒暖氣,取暖靠燒煤;門口也沒有門禁,幾十顆鎦金門釘裏有一個是機關,跟武俠電影裏似的,按下去門才會開。

因為在南京當過兵,徐建華聽得懂無錫話,這點特長,讓他成了楊文彬的徒弟。

見面的第一天,師傅對他説:“既然幹就好好幹,這行苦,幹好不容易。”

這行苦?有多苦?在部隊當了5年空軍的他,心想這還能苦過當兵去?

隨後,他便趕上了楊文彬主持修復《清明上河圖》。

上一次修復《清明上河圖》,還是在明代。如今畫作已是佈滿灰塵,傷痕纍纍。徐建華説,整個修復過程,他印象最深的,就是楊師傅的樣子:“連著好幾天都吃不下飯,煙一根接一根地抽。”那個耗神費力的身影,讓他隱約明白了這行的苦。

不過,徐建華是家裏的老大,自幼扛苦。跟隨楊師傅前,他已跟著其他師傅上過半年大課,學下了徒弟的規矩禮數和基本技能。每天早上,不管師傅來不來,他都會把師傅的馬蹄刀磨得又快又亮;而備紙等書畫修復的基本活計,他也操持得老練麻利。

到了冬天,他還負責生火。下班前把報紙、煤球準備好,第二天不到7點就生上了爐子。燒到煤塊在爐膛裏燙起來,師傅來時,屋裏已是熱熱乎乎。

“當徒弟,你就得處處用心。”

第一次穿畫繩時,徐建華總穿錯,師傅啪地一掏就過來了,變戲法似的,可自己怎麼也沒看明白其中的訣竅。晚上下了班,他就騎車奔了住在小石橋衚同的師傅家。

“楊師傅,這怎麼弄啊,我怎麼穿了好幾回還是不成啊?”

楊師傅抽了口煙,笑著看他:“你這個線團總擱自己懷裏待著就對了。”

百思不得其解的事,師傅一句話就道破了機關。這些訣竅“抓住了,就是你的,抓不住就溜過去了”。所以,老師傅們聊天時,他從不懈怠,常常是豎著耳朵站邊上聽。不知什麼時候,他們就會講到漿糊的濃度,講到托紙的選擇,講到宋末明初多竹紙,因為朝廷都在産竹的南方,講到宋代的絹織得細密,所以破而不散……

長時間的恭謹,換來師傅多年的經驗,更修煉了自己的悟性。

“他們上午聊,下午我就按著師傅説的方法做,旁邊還有一個師傅沒走,也會問問他這麼做行不行。”第二天一早,楊文彬進屋後,看見爐子生上了,茶沏好了,刀磨完了,筆備上了,再打開案子上的畫,發現下一道工序也做完了,就會衝著站在旁邊的徐建華點點頭,“師傅覺得行,他也很高興。”

慢慢地,徐建華從師傅那兒零存整取地掌握了各個朝代用紙特點和選紙方法,學會了各種裝裱格式,托綾子、打糨子、做立軸、做冊頁。三年出徒,一門不落。

老師傅們覺得小徐不錯,便把自己的好茶葉分給他喝。

1977年,院裏決定啟動《遊春圖》的修復工作。這次,主修仍是楊文彬,而助手成了徐建華。

他們面對的,是隋代著名畫家展子虔唯一的傳世作品。解放前,大收藏家張伯駒用了170兩黃金才換回它來。歷經了上千年的光陰,此時的《遊春圖》已喪失了昔日神采。

古書畫修復,講究“洗揭補全”四個步驟。洗,是指去除畫心上的污跡和黴斑,但處理不當,則會連顏色一同洗掉。《遊春圖》是近兩千年的重彩絹本的青綠山水,年久顏色失膠,更易掉色。所以上水淋洗前,要先用一定濃度的膠礬水輕刷在畫心正面,達到固色效果,“一遍膠往往不夠,晾幹後用小絨布擦,掉色的話要再刷一遍”。徐建華説,《遊春圖》絹薄,對膠的要求高,必須得小心翼翼,光上膠固色,他就前前後後刷了三遍。

而這才是破題,文章還在後頭呢。

把命紙、背紙都去掉,畫心背後露出的補條足有上千個。面對一堆傷痕纍纍的“繃帶”,留哪個,換哪個,他必須都在腦子裏記著。“補條上有畫意,弄不好,小人的鼻子眼睛就沒了。全揭下來不行,拼不上去了。怎麼辦?揭一半潮一半,涂上糨子,把它貼回去,之後再貼另一半。” 就這樣,如履薄冰,反反復復,補完之後,徐建華算了算,一共用去紙條七百多份。

浩大繁複、步步驚心的修復工程持續了半年,不知是不是隔了幾十年的緣故,他只説得雲淡風輕。

1978年高考時,北京大學考古係到故宮招生,院裏推薦徐建華去。多少人打破了頭的機會放在他面前,他婉拒了。他説,去了出來當官,可自己的手藝就斷了。

“為什麼老師傅喜歡我,因為我沒有別的心,一心想幹這個。”

故宮的古書畫修復技藝,徐建華,成了第二代傳承人。

徐建華説裝裱的人大都腿不好,因為總得站著。

3 守護與傳承

學生高翔剛來故宮那陣兒,總往武英殿跑。她趴在展櫃前,盯著師傅徐建華修復的那幅徐渭的《竹墨圖》,怎麼也看不出破綻。徐渭的畫是沒骨技法,十分難修,可高翔愣是“使勁看都沒看出來”。

徐建華説,想幹好這一行,説來説去,就是經驗多不多。看得多,幹得多,熟了才能生巧。

2003年,江陰市一棟民國初年的西洋小樓裏,發現了4個神龕,正面雕著雙龍,四週嵌滿蝙蝠和牡丹。就在拆遷工人不小心把這些神龕打碎時,4份神秘的卷軸應聲落地,由於破損嚴重,它們被緊急送往故宮修復。

隨著卷軸徐徐展開,徐建華和修復部的同事發現這是四份清代誥命書,用藍、紫、黑、紅、白五種顏色的麻絲製成,是光緒皇帝親自頒發給江陰官員的文書。

文物價值上,它們遠不及這裡曾經修復的《清明上河圖》《五牛圖》,但徐建華總會想起師傅楊文彬的那句話:“書畫勿論價格都要同等對待,就像醫生看病不論窮富,醫德最重要。”

4份文書中的3份還好,原絹尚全,只需對畫心略作修補即可。而那份《章潤華之父母誥命》則著實給大夥兒出了個難題:原先長240釐米、寬30釐米的畫絹,如今只剩下個巴掌大的殘片,所有的部分都需要重新補齊。

放在早先,老師傅們會去庫房找一些清宮藏絹作為修復材料。然而,從上世紀70年代末起,那些老年間的紙絹開始被定為文物,“一打報告,説不讓用了”,沒有材料,於是許多問題都得重新摸索。

他們眼前的這件誥命殘片是光緒年間的稀薄絹。老材料,不讓用;新材料,買不著。到底怎麼辦?最終,徐建華決定帶著同事改造現有補絹。有個成語叫“抽絲剝繭”,而他們要做的,就是把絹絲從補絹上一點一點抽調,把它變稀薄。

他們先找出的是絹絲和織造方法類似的倣古畫絹,接著按照殘片絹絲的密度,一根根抽取經緯絹絲,經過反復比對,達到了和原絹最大程度的相似效果。

最終,在經歷托命紙、染色、上墻、包邊、再上墻、砑光、加米貼、地桿、軸頭、別子等步驟後,原本殘缺不全的誥命殘片,被修舊如舊地復原成和其它3份誥命文書大小、形制都一樣的作品。

至今可以看到當年的這樣幾張照片:同一塊畫絹上,左邊是細密緊實的新絹,右邊是絲縷分明的稀薄絹;而在一張鋪滿卷軸的畫案前,是徐建華瞇著眼專注修補的身影。

他説,書畫修復,既不能不管不顧亂逞能,也不能縮手縮腳,“是個膽大心細的活兒”。

幾十年來,徐建華始終守著這點匠人對技藝的初心和感悟,在這方紫禁城裏的僻靜小院,貼貼補補,描描畫畫。

被溥儀帶出宮的《湘江小景圖》重返故宮時,畫心碎成米粒那麼大,他和同事光拼對就花了六七個月;1976年唐山大地震時,他守著裱畫室裏的文物,兩個月沒回家;“十年動亂”結束以後,他同時忙乎7個展覽,一下累得急性胃出血;而幾年前,新疆出土一雙紙靴,他又搭飛機倒大巴地去高昌古城,幫人家做鞋紙“揭秘”。

在他大半輩子修復的作品中,有展子虔的《遊春圖》、韓滉的《五牛圖》、文徵明的泥金《蘭亭修契圖》、趙孟頫的《百馬圖》、文彭的草書《千字文》、林良的《雪景雙雉圖》、解縉的《七方詩》、馬和之的《唐風圖》、張桂珪的《神龜圖》、王原祁的《晴山疊翠》等幾十件珍貴文物。2000年,他還承擔了國家文物局“書畫裝裱品質的影響因素及其影響機制”的研究工作,一年後,又帶領同事共同完成了故宮博物院年度課題“清代書畫裝潢研究”。

2012年,新一批的國家級非物質文化遺産項目代表性傳承人名單公佈,古字畫裝裱修復技藝一欄中,寫的正是他的名字:徐建華。

紫禁城裏,大家叫他徐老師,紫禁城外,大家叫他專家。人們信任他的技藝,也信任他的眼光。

一天,故宮前副院長楊新找到他,興致勃勃地問:“有這麼一件事我跟你説説,我前幾天在別人手裏發現一張東西,是張舊畫,元代的,上邊有好多折痕。你給斷斷?”

徐建華想了想,説:“那折痕規律嗎?”

“規律,都跟筷子似的那麼長、那麼寬。”

“可能不真,”徐建華笑笑,“那折痕是用機器壓出來的,所以長寬都一邊齊。”

也有拿著畫直接去他家拜訪的。徐建華哭笑不得地説:“説是讓我裝裱,可一進門就問我,徐老師,您看這幅畫是不是故宮的,是不是宮裏原裝的?結果我説完後,人家就拿著畫走了。第二天我才醒過昧兒來,合著裝裱是假,就想聽聽這是不是真畫啊。”

雖然周圍有盛情邀請,也有虛晃一槍,但不管怎樣,徐建華心裏還是挺高興——在過去,好的修復師都得會書畫鑒定,對文物格式、工具材料、裝裱技術和歷代書畫的作偽方法有些研究的,才敢張口。

如今,徐建華有一個還沒成型的計劃,他想和幾位同事一起,跟院裏申請拍一部紀錄片。不是《我在故宮修文物》那種,他説,想把以前的裝裱格式,詳詳細細地錄製下來,“手卷、冊頁、南北方不同裝裱形式的區別、材料的使用等等”。

“早晚有幹不動的一天,那時就真得退休嘍。”徐建華笑笑,把自行車存在車棚,空身兒往故宮外走。

穿過神武門,仍是那座車輛來來往往,人群川流不息的城。他轉身上了109路。上車前,他説:“咱就希望身上這點手藝,能夠更久遠地傳承下去。”

新聞推薦

- 多組數據看2025年中國外貿“含新量”“含綠量”“含智量”2026-01-16

- 生鮮果蔬、年宵花卉、特色美食齊上陣 節前消費新圖景活力涌動2026-01-16

- 2026年“鄉親相愛一家人”臺胞迎新春聯誼活動(寧德站)舉辦2026-01-16

- 台灣網友失散的親人找到了!90歲湖北老人隔海呼喚:“期盼侄孫回家”2026-01-16

- 四大洲花滑錦標賽下周北京上演 雙奧場館再迎世界級角逐2026-01-16

- 《東京夢華錄》《清明上河圖》同款美食,這份早餐“攻略”裏都有!2026-01-16