汪爺爺講故事系列之第二講:口述史的硬傷和硬道理

| 編輯: 左妍冰 | 時間: 2017-04-28 15:39:10 | 來源: 臺胞之家 |

全國臺聯會長、知名學者汪毅夫為全國臺連線關工會職工授課

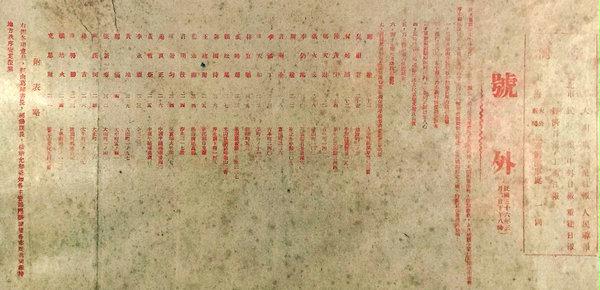

汪毅夫收藏的由台灣辦事處“一同”編印的“號外”(出版時間為1947年3月2日下午8時)之複印件

“改古文為白話”

唐德剛教授和胡適教授合作完成了《胡適口述自傳》,合作推出了口述史的學術經典和學術規範。

口述史不是採訪人和報告人我問你答、你説我記的簡單勞動成果。口述史的學術規範要求採訪人和報告人密切互動,啟發、講述、糾偏,以最大限度地接近於歷史的真實。這是口述史的硬道理。

然而,任何一部口述史著作都無法完全接近歷史的真實,都會被發現不符歷史真實的硬傷。

《胡適口述自傳》記:“當我在1916年開始策動這項運動時,我想總得有二十五年至三十年的長期鬥爭‘才會有相當成果’;它成熟得如此之快,倒是我意料之外的。我們只用了短短的四年時間,要在學校內以白話文替代文言,幾乎完全成功了;”又記:“在1919年至1920年兩年之間,全國大、小學生刊物共約四百多種,全是用白話文寫的。”

對此,我在2002年寫作《語言的轉換與文學的進程》和《魏建功等“語文學術”專家與光復初期台灣的國語運動》(收拙著《閩臺區域社會研究》,廈門,鷺江出版社2004年3月版)時委婉地指出:

其一、1916年至1920年間,台灣尚淪于日人之手。其時,台灣的國語(白話)普及水準很低,台灣作家的主要寫作用語是文言文和日文,用國語(白話)寫作的作家作品相當稀缺。既然如此,怎麼能夠説“改古文為白話”的運動“幾乎完全成功”呢?在台灣現代文學史上,“改古文為白話”的目標是在1945年台灣光復以後實現的。1945年去1916年恰是30年,恰是胡適1916年預期的“二十五年至三十年”的上限。

其二、“改古文為白話”並非“我”和“我們”幾個文學家在“短短的四年時間裏”完成的。離開了語言學家長期推動國語運動的工作,“我”和“我們”不可能一時奏功。光復初期台灣的文學也是得到國語運動的有力配合,才實現了“改古文為白話”的目標。

唐德剛和胡適都是“百科全書”式的學術大師,他們合作的口述史學術經典仍然不免被發現硬傷。

學術乃天下公器。口述史的硬道理要求盡可能不發生硬傷,同時要求盡可能發現硬傷。

李友邦的軍階問題

台灣“中央研究院”許雪姬等教授的口述史成果頗豐,對學界獻益良多。在許雪姬等教授採訪的《李嚴秀峰訪問記錄》裏,我發現報告人李嚴秀峰稱其丈夫、台灣義勇隊總隊長李友邦的軍階為“中將”。

可是台灣光復初期,李友邦同先後返回台灣的連震東、丘念臺、張邦傑、劉啟光、李萬居等都是臺籍少將,李友邦返臺時的軍裝照也説明其軍階為少將。

李嚴秀峰是一位令人敬重的老人,1995年,我有幸與其相識,相信她的説法事出有因,其來有自。

想要了解這個問題,還要讓我從台灣義勇隊副總隊長張士德上校説起。

李純青《台北散記》(1945年12月20日刊于重慶《大公報》)記:“第一批去台灣的有三個人,福建省政府顧問黃澄淵、中美合作所黃昭明、三民主義青年團張士德。他們九月一日到達台北。”

據我所見檔案,張士德原名張克敏,台灣台中人。曾任福建省保安五團副團長。1936年8月因瀆職罪獲刑5年,褫奪公權3年,囚于沙縣軍人監獄。刑滿後以“臺籍嫌疑並據報有漢奸行為”在監“繼續執行感化”。經由台灣義勇隊總隊長李友邦營救出獄後,任台灣義勇隊副總隊長,軍階為上校。張士德到台灣後相當活躍。其最重要的活動是,以“三民主義青年團中央直屬台灣區團部籌備處幹事”的名義,迅速開展吸收三青糰員、組建三青糰機構和任命三青糰幹部的作業,所以李純青稱他為“三民主義青年團張士德”。另一方面,由於張士德的軍階為“上校”,相當於當時台灣民間熟悉的日軍軍銜之“大佐”,所以又稱“張大佐”。本會(中華全國台灣同胞聯誼會)前副會長鄭堅的口述歷史裏有“張大佐”四處演講的情節。

二戰時期,日軍的師團參謀長主要由大佐擔任,是師團長(中將)的主要助手,其重要性相當甚至高於旅團長(少將),所以“大佐”也被視為將官,如昭和十六年(1941)版的《陸海軍將官人事總覽》將師團參謀長(大佐)列為將官,是將官的最低一級,少將則是將官的第二級。

以此與“國軍”的軍階相比對換算,張士德的軍階為上校稱“大佐”,李友邦的軍階是少將,是“將官的第二級”,自然有李友邦是中將的説法。

這裡有一個佐證。曾任國際問題研究所少將組長的謝南光于1946年9月回台灣作巡迴演講,台灣報章稱其為“謝南光中將”。如徐瓊二(1912-1950)《民主漫談》謂:“謝南光中將從祖國內地回到了闊別十多年的台灣,進行了數天的巡迴演講,在離臺的前夜(九月十三日晚)于台北中山堂進行了一場深情的演講。”又謂:“謝南光中將的講話通過麥克風向全島廣播。”謝南光也是從“國軍”少將被換算成為“中將”的。

此番解釋,乃出於口述史應接近於歷史的真實之“硬道理”也。

報告人“自己沒有弄清楚”的三青糰史實

在《李嚴秀峰訪問記錄》裏,李嚴秀峰直率地對陳逸松有關三青糰台灣區團的口述史表示非議。

近讀《陳逸松回憶錄(戰後篇)》(台北聯經出版事業股份有限公司2015年11月份版)。該書第59頁記:“1942年,國民黨中央在台灣義勇隊內成立‘三青糰’中央直屬台灣區團部,李友邦擔任團長。張士德以上校軍銜回臺後,以‘三民主義青年團中央直屬台灣區團籌備處總幹事’名銜,準備展開組團工作。大約在九月初,他透過替他修理電器的人來聯絡,找我去。當時日本軍警還在到處監視,我一路躲躲藏藏躡著腳尖,走到北門町的‘梅屋敷’(現稱‘國父史跡紀念館’,台北車站附近),因怕被日本人看到,就從後面買菜的小門鑽進去。張士德以‘日日命令’任我擔任三青糰中央直屬台灣區團部‘主任’,我很快成立了三青糰台灣區團籌備處,當時台北市在戰時遭盟軍轟炸,滿目瘡痍,總督府的台北州總務部長陪我到處看,問我要哪一間?我選了當時台北市唯一的一家百貨公司‘菊元’,他馬上命令日本人搬走,三青糰籌備處就設在這個五層樓的‘菊元’百貨上。”

口述史的硬傷往往是報告人的記憶失誤和採訪人的採錄不審造成的。

陳逸鬆口述的這段記憶有幾處失誤:

1、“三民主義青年團中央直屬台灣義勇隊分團”乃于1942年4月2日奉命籌建(時台灣義勇隊的駐地在浙江金華)、1942年8月1日在福建南平成立籌備處(時台灣義勇隊在南平短期駐紮)、1943年1月在福建龍岩(時台灣義勇隊駐地在福建龍岩)正式成立。謂“1942年國民黨中央在台灣義勇隊內成立‘三青糰’中央直屬台灣義勇隊區團部”不確。“1942年”應為“1943年”;“國民黨中央”應為“三青糰中央理事會”;“三青糰中央直屬台灣區團部”應為“三青糰中央直屬(台灣義勇隊)分團部”。

2、“三青糰中央直屬台灣區團部”是在“三青糰中央直屬台灣義勇隊分團部”基礎上于1944年4月奉命籌備的。謂“李友邦擔任團長”不確,李友邦擔任的是籌備處主任。

3、張士德在台灣區團部擔任的是籌備處幹事,他在1945年9月20日頒給林日高的“日日命令”(“委林日高同志為本區團台北分團籌備處宣社股長”)的落款為“三民主義青年團中央直屬台灣區團部籌備處幹事張士德”。謂“張士德以上校軍銜回臺後,以三民主義青年團中央直屬台灣區團籌備處總幹事名銜”不確,張士德的“名銜”是“幹事”而非“總幹事”;謂“任我擔任三青糰中央直屬台灣區團部主任”不確,豈有“幹事”任命“主任”之事?陳逸松擔任的應是台北分團而非台灣區團的職務。

4、三青糰中央直屬台灣區團部籌備處設于原台北信用組合。謂“三青糰(台灣區團)籌備處就設在這個五層樓的‘菊元’百貨上”不確。

李嚴秀峰的口述史指出:“陳逸松當年是青年團台北分團負責人之一,但他自己沒有弄清楚”。在我看來,李嚴秀峰的批評是中肯的。當然,陳逸松作為老人,記憶有些誤差是可以理解的。

審訊記錄:另類的口述史

政治極端化或極端化的政治對民生的傷害是災難性的。這個道理台灣民眾懂的。

近年,《戰後台灣政治案件叢書》一本接一本地出版,審訊記錄一件又一件地公佈。在我看來,審訊記錄簡直是另類的口述史。其格式完全合於口述筆錄:也有訪談(審訊)時間、地點,訪(審問者)、談(受審人)雙方的問、答(包括追問和補充回答)及簽名;其解讀原則也包括了“硬傷”和“硬道理”:盡可能不發生誤讀歷史的“硬傷”,盡可能發現近於歷史真實的資訊。

茲舉例説明和證明。

《戰後台灣政治案件叢書》之《李荊溪案》收有同案楊夢周的受審記錄多種,包括“1970年11月4日16時”在“司法行政部調查局”,“1970年12月9日11時”在“司法行政部調查局”的“調查筆錄”,“1971年2月17日上午10時”在“本處(台灣警備總司令部軍法處)第二偵訊庭”的“偵訊訊問筆錄”,以及楊夢周“親筆”的《我認識的俞棘》等。

上記“筆錄”裏有如下資訊值得注意:

1、關於楊夢周。楊夢周,男,1915年生,福建莆田人,住台北市,被捕前任秀昌實業有限公司董事長。

2、關於《中外日報》。“(1947年)2月,鄭文蔚在台北創辦《中外日報》”,楊夢周任“主任秘書兼主筆”,“二二八事變結束,(《中外日報》)被政府查封,因為二二八事變中,有些臺籍員工出版號外,我們都跑到宣傳委員會去避難”。

我的解讀意見是:

1、2004年,廈門大學台灣研究院朱雙一教授發表《楊夢周:光復初期台灣文壇的重要存在》和訪問楊夢周的記錄。朱雙一教授採訪和記錄的楊夢周為福建晉江人,採訪和記錄的情形基本是可信的。尚可查證的是,楊夢周(晉江)在1946年至1947年在台灣各報刊發表的各類文章達70余篇,以一人之力恐難勝任如此繁重的寫作量。台灣“司法行政部調查局”“台灣警備總司令部軍法處”製作的楊夢周(莆田)的“另類口述史”提供了一種解釋:楊夢周(晉江)和楊夢周(莆田)共同實現“楊夢周:光復初期台灣文壇的重要存在”。

2、《吳克泰回憶錄》(台北人間出版社)第182頁至183頁談及《中外日報》,第199頁至222頁一再提及“二?二八事件”前後的《中外日報》。台灣“司法行政部調查局”“台灣警備總司令部軍法處”製作的楊夢周的“另類口述史”可以為《吳克泰回憶錄》提供旁證。

附帶言之,我藏有《中外日報》參與的,《大明報》《國是日報》《人民導報》《民報》《重建日報》《經濟日報》《工商日報》和上海《大公報》《新聞日報》,台灣辦事處“一同”編印的“號外”(出版時間為1947年3月2日下午8時)之複印件。另曾見《中外日報》1947年3月5日、6日、7日、8日的剪報。

汪 毅 夫

2016年丙申正月初四至初六

寫于京城寓所

新聞推薦

- 習近平春節前夕慰問部隊 向全體人民解放軍指戰員武警部隊官兵軍隊文職人員預備役人員和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五個共同”,深化中匈友誼,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外謀獨”是蚍蜉撼樹 註定失敗2026-02-13

- 全球看春晚!總臺“春晚序曲”俄羅斯專場活動在莫斯科舉行2026-02-13

- 國際銳評丨從“圍觀”到“融入”,感知馬年春節裏的中國文化密碼2026-02-13

- “兩岸一家親 真情助企行”——2026年迎新春臺企特色産品展銷會開展2026-02-13