時光裏丨國家最高科學技術獎獲得者李德仁:我俯瞰的是一生的仰望

| 編輯: 王瑞穎 | 時間: 2024-06-24 15:45:43 | 來源: 央視新聞客戶端 |

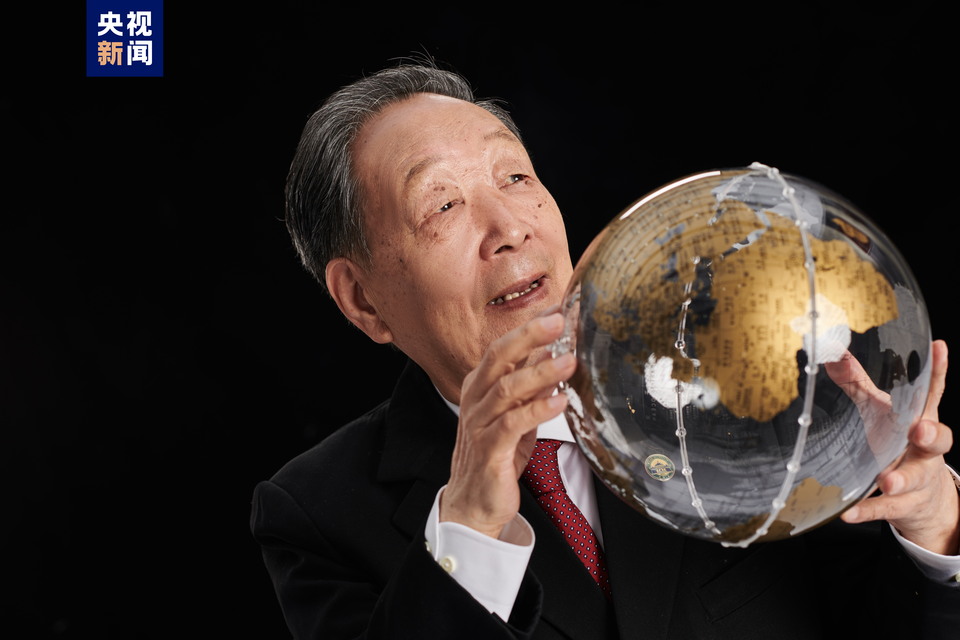

防災救災、農田水利、國防安全……從國家安全到經濟建設、社會民生,都離不開測繪遙感技術。中國遙感衛星地面處理系統實現從無到有、從有到好的跨越式發展,離不開國家最高科學技術獎獲得者——中國科學院院士、中國工程院院士,測繪遙感學家李德仁。

李德仁

時光裏丨測繪山河 遙感人生

“進步”來自“每一步”

李德仁與測繪遙感的交集是從大學開始的。受益於天賦和兒時嚴謹的家風,李德仁學習成績尤其是數學成績優異,考第一是常事兒。大學就讀武漢測繪學院期間,他對行業內名家的合理大膽質疑,引起了中國航空攝影測量與遙感學科奠基人王之卓的注意。當李德仁以為,自己馬上能成為王之卓的學生、開啟測繪遙感研究之路,命運的轉折突然來臨。

在那段特殊的歷史時期,李德仁結束下放後被分配到石家莊水泥製品廠工作,但他也從不認為那是人生低谷。

李德仁:我打了一年水泥電線桿,打榔頭、綁鋼筋、灌混凝土水泥三班倒。我們年輕時候的想法是,父母生了我們,國家養了我,不管幹什麼工作,要把它幹好。

憑藉著這股精氣神兒,當水泥廠工人期間,李德仁與團隊成功研製了一種新的硫鋁酸鹽水泥。他不曾失去希望,也始終沒有放棄自己的專業學習。1978年,國家恢復研究生招生,時年39歲的李德仁終於來到恩師王之卓身邊學習。第二年,李德仁參加出國考試,又考了第一名。

△1982年10月,李德仁在德國波恩大學學習

1982年,已經43歲的李德仁遠赴德國,分別在波恩大學、斯圖加特大學學習。

李德仁:人生的進步是靠一步一步走出來的,你走的每一步你都要總結這一步,走穩了沒有。國家給錢讓你去留學,你達到了你的作用沒有?如果你經常這樣對自己提出要求,你就可以進步得比較快。

在斯圖加特大學,他師從國際著名的攝影測量和遙感學家阿克曼教授。當時,阿克曼給了他一個航空測量領域極具挑戰的難題。

李德仁:上世紀80年代數據開始多了,有地面的、有空中的、有衛星的,數據處理是一個難題。我的老師就問我做不做這個難題,要把數據中的各種誤差區分出來、處理乾淨來保證數據的精確度。我把它做了。

僅僅用了不到兩年,李德仁就解決了誤差可區分性理論這一測量學界的難題,由此寫就的博士論文,至今仍保持著斯圖加特大學歷史最高分的紀錄。

博士畢業時,德國多家機構向李德仁伸出了橄欖枝,但他毫不猶豫地選擇了回國。1985年2月,他回到母校武漢測繪科技大學任教,開啟了漫長的為國創新創業之路。

△1985年2月,李德仁以全校有史以來最高分獲得斯圖加特大學博士學位

帶領中國遙感地面系統

從無到有 從有到好

由於衛星系統的高精度位置姿態測量核心器件被禁運,很長一段時間裏,國産遙感衛星應用範圍受到嚴重制約。為扭轉這一局面,本世紀初,李德仁主持設計論證了中國第一顆民用測繪衛星“資源三號”的系統參數,大幅提高了衛星遙感影像的自主定位精度。

李德仁:我們現在遙感衛星數量世界排第二,我們的解析度達到了和美國完全相同的水準,就是民用的0.5米,它的解析度、光譜解析度、空間解析度和光學、雷達、紅外、高光譜遙感都趕上了世界水準。

李德仁研製的遙感衛星地面處理系統為國防建設、經濟發展和百姓生活做出了傑出貢獻。在學生王密的眼裏,李老師做科研的最大動力來自國家、人民的需要。

王密:李老師始終跟我們講,作為一個科研人員,要能夠拿小錢做大事。我們做很多事,實際上我們並不是把科研經費或者是拿多少錢放在第一位,更多地是先考慮這是不是真正的“卡脖子”的問題,或急需的領域。

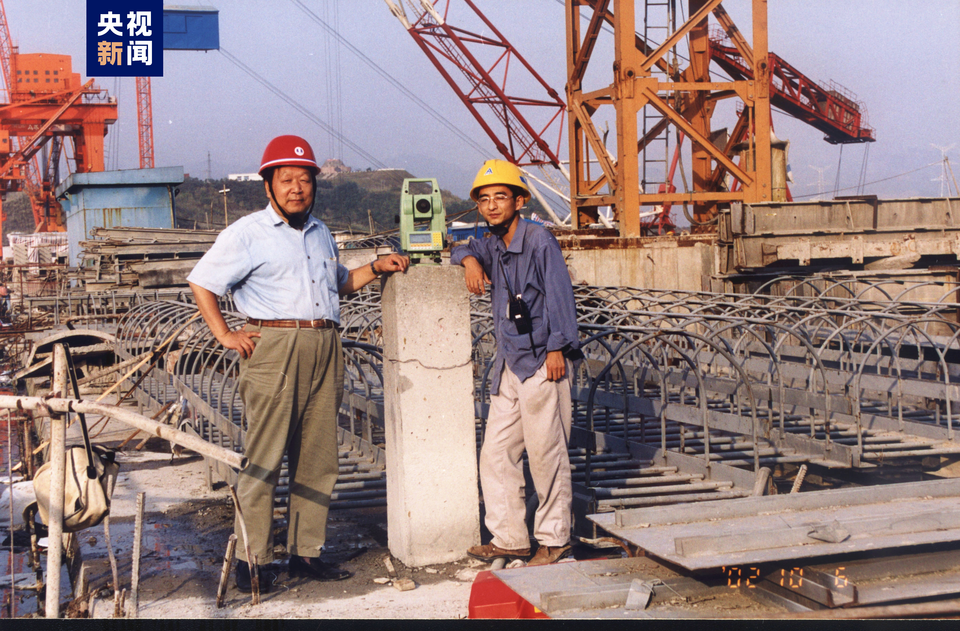

△2002年,李德仁(左一)在三峽大壩建設工地開展測繪遙感工作

耄耋之年的“赤子” 擦亮“東方慧眼”

如今,已85歲高齡的李德仁,赤子之心沒變。針對中國衛星遙感存在“成本高、效率低、不穩定、應用少”等諸多問題,李德仁帶領團隊提出一個極為宏大的計劃——200多顆衛星組網的“東方慧眼”智慧遙感衛星星座計劃。

李德仁:我們在做的方法就是以民間商業遙感為先導,做得好的聯合起來。我們規劃是到2030年發252顆衛星,創造2000億到1萬億的産值。我們要有中國人自己的精確的數據,如果沒有這個數據,我們心裏不放心。希望用我們運行對地觀測、衛星對天觀測的結果,來回答地球可持續的發展,來探索宇宙的奧妙。

△李德仁(右一)、朱宜萱(左二)與敦煌研究院院長樊錦詩(左一)

好好先生 最愛教書

雖已是行業泰斗,但在夫人——武漢大學教授朱宜萱的眼中,李德仁還是大學初識時那副身材瘦小、格局卻很大的樣子。

朱宜萱:他脾氣挺好的,我們倆一輩子沒吵過架,有事就都説出來看怎麼辦。不糾結在當前的一些小事兒上,總是以解決問題為前提。

李德仁眼中的夫人,也全是優點。

李德仁:互補型。我的大腦思維好,她的小腦好,她是我們學校100米短跑紀錄的保持者。她做事情做得很精細,我就是思維快,但要做得好必須靠她來做,所以互補。我長得比較醜,她就長得比較漂亮,也是一個互補。

△李德仁(左一)與恩師王之卓

除了科學家,李德仁還曾是武漢測繪科技大學校長。他在多個公開場合直言,在所有頭銜中,自己最鍾愛的崗位是“教師”。恩師王之卓在80歲時説過:如果我有什麼學術思想,那就是不斷地跟我的學生學習。這也成為李德仁的座右銘。

李德仁:我人生最大的樂趣就是當了一名教師,可以培養一代又一代的年輕人,教他們如何去做人、做學問,而且我又把我想做的事情從鼎盛時期做好,方向看好,讓年輕人有活幹,有出成果創造價值的機會。這個力量大於我一個人的智慧,大於我一個人的力量。

監製丨高岩

策劃丨王磊 沈靜文

記者丨朱敏

視頻導演丨苗明媚

視頻拍攝丨陳偉奎

視頻剪輯丨梁瑋升

視頻包裝丨劉浦飛 王海涵

相關新聞

- 2024-06-24祝賀!李德仁、薛其坤獲國家最高科學技術獎

- 2024-06-24時政微視頻丨大國重器,要掌握在自己手裏

- 2024-06-24新華社快訊:全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會在京召開 習近平為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎併發表重要講話

新聞推薦

- 三部門:提高自香港澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度2024-06-28

- 習近平在和平共處五項原則發表70週年紀念大會上的講話(全文)2024-06-28

- 中共中央政治局召開會議 討論擬提請二十屆三中全會審議的文件2024-06-28

- “兩高三部”聯合發佈意見依法嚴懲“台獨”分裂犯罪2024-06-21

- “兩岸都好這一口” 台灣青年體驗寧波非遺文化2024-06-20

- 成都新都區紀念黃埔軍校建校100週年2024-06-20