孫鬱教授談周氏兄弟與佛教:既有人情,又有佛性

| 編輯: 王紫微 | 時間: 2019-08-23 16:25:27 | 來源: 澎湃新聞 |

8月18日,由光明日報、魯迅博物館及中原出版傳媒集團主辦的魯迅講壇第一期在北京魯迅書店開講。曾任魯迅博物館館長,現任中國魯迅研究會會長、中國人民大學文學院院長的孫鬱教授圍繞“周氏兄弟與大乘佛教”這一主題,與聽眾分享了近幾年的研究心得。

在談到接觸這一主題的緣由時,孫鬱稱這要追溯到四年前自己住院時的經歷。起初,為了消磨時光,他將一位研究佛教的朋友送來的書當作文學作品來閱讀。“漢譯佛經文本跟後來通行的古代士大夫的文本不一樣,它把梵文裏面的奇思異想,特別是超越世象的一種冥想,用一種奇特的方式呈現出來。”孫鬱解釋説。

然而讀到後來,其中所蘊含的哲學思想愈發充當起了吸引人不斷探索的食糧。在讀的過程中,孫鬱想起了魯迅先生當年讀佛經的片斷,也找來相關的材料讀,慢慢發現了他和他的弟弟,其實跟佛教有很深的淵源。

“佛教傳入中國的歷史,它的好的經驗和不好的經驗,給予周氏兄弟兩個人不同的啟發,所以他們儘量地繞過精神的暗區,來走一條別人沒有走過的路,而這條路其實他們也是想要度人度己,但是兩個人走了不同的道路,給我們的啟發是很大的。”孫鬱説。

《魯迅遺風錄》書影

魯迅:“深山中苦行的一位佛神”

從魯迅本人的文章中,或是其周圍朋友們的回憶錄中,可以窺見一絲魯迅與佛教的關係。孫鬱通過蒐集資料發現,魯迅讀佛經已有一段時間,尤以1914年以後比較集中,閱讀了很多漢譯的佛經。在後來他的寫作裏,特別是在雜文寫作裏,那些譯本被魯迅轉化為自己獨特的東西。後來魯迅收藏的佛經作品有《舊雜譬喻經》《佛説百喻經》《阿育王經》《法華經》等,他又給自己的母親刻過《百喻經》,從中都能看出來他對佛教的一種喜愛。

日本的內山完造對魯迅的評價很高,他説“魯迅先生是深山中苦行的一位佛神”。被譽為“現代玄奘”的徐梵澄解釋説佛神是日本的視角,是旁觀者的感受,説明魯迅思想的內蘊之深。

在佛教的流派中,有大乘佛教與小乘佛教之分,前者指經阿富汗等西域諸國傳到中國、越南、朝鮮和日本的北傳佛教,後者説的是流傳在斯裡蘭卡、泰國、緬甸、老撾和柬埔寨等國的南傳佛教。佛教的大乘和小乘之分主要起源於釋迦牟尼逝世之後的佛教分裂,簡單來説,大乘佛教主張普渡世人,小乘佛教則主張修煉己身。

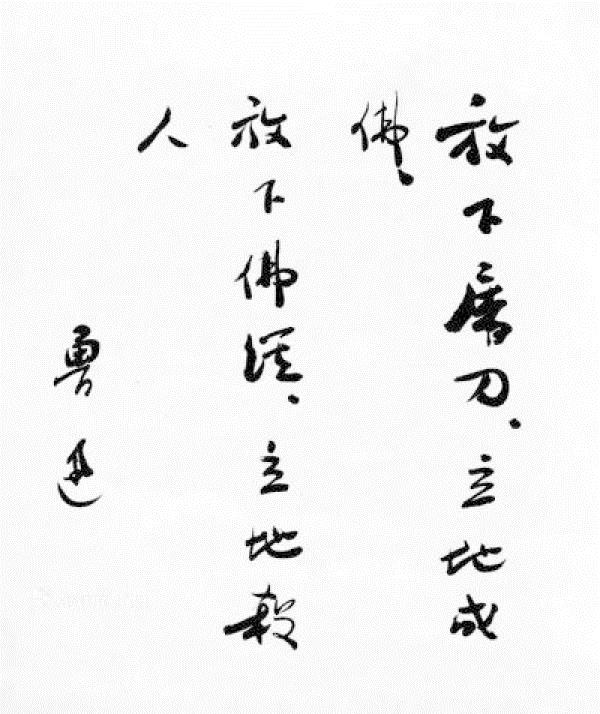

魯迅手跡。“放下屠刀,立地成佛。放下佛經,立地殺人。”

通過整理文獻,孫鬱發現魯迅的很多文章裏在講中國文化時,講宗教時,講佛教時,主要講的是大乘佛教。可是魯迅自己欣賞的是小乘佛教,他認為小乘佛教是一種自修、自練、自我成佛的修煉過程,要有一種堅韌的意志。可是小乘佛教在唐以後就消失了,唐代以後中國的讀書人用儒家思想和道家思想代替小乘佛教思想。魯迅覺得小乘佛教的消失很遺憾,變成大乘以後,中國的大乘佛教流行以後,很多“吃教”的人就出現了。(魯迅曾在《準風月談·吃教》中寫道:“耶穌教傳入中國,教徒自以為信教,而教外的小百姓卻都叫他們是‘吃教’的。”)

孫鬱認為,魯迅本人是既有人情也有佛性的。他的作品的意象中充盈著小乘佛教那種精神氣韻,比如1919年他寫過一篇文章《我們現在怎樣做父親》,其中一句話就是“肩住了黑暗的閘門,放他們到寬闊的光明的地方去,此後幸福的度日、合理的做人。”這種犧牲自我的精神,有人説也能看出他有大乘的慈悲,這足以説明魯迅身上帶有的佛性。

大乘佛教能夠流行跟中國儒家“順生”的思想有很大的關係。儒家要講“順”。釋迦牟尼的修煉、大乘佛教的修煉有三個層次,羅漢、菩薩、佛。修煉是很難的,一生的修煉,但是到了中國的民間,信佛好像很容易,百姓們都在講佛教,但是真正領會它的要義的人非常少。魯迅發現了佛教流傳過程中,在民間出現了一些問題。

因而魯迅很少寫有佛性的人,他筆下人物即便十分善良也無法超度自己,也不能度人。魯迅把世俗化的佛教當成滯脹之所,而宗教的異化也是國人精神固化的縮影。

有人會疑惑這是不是魯迅對佛教的褻瀆,孫鬱解釋説,其實不是,他是利用這樣的意象,他看到了中國社會很多黑暗的存在,他借助於傳統文化的符號,茍活、延伸的可怕性,所以我們有理由説,魯迅是從中國社會的深處感受到佛教的影響。

這種進入文化的方法,連帶出複雜的生命感受。孫鬱認為魯迅不是在專業層面單一討論問題,而是在生活裏尋找明暗之所。“佛教的影子在故鄉的世界裏以不同的方式存在著,在目連戲裏它參與了審美的愉悅;在廟宇間有儒家的常情;而在日常生活中它是平衡失態者的一劑苦藥,中國的民俗意識和審美意識裏滲透著這種複雜的元素。”孫鬱説。

孫鬱在其論文中寫道,魯迅既欣賞佛門的清音,也對佛教的儒化、道化頗多警覺。中國古代學者以理論的方式修改佛教的思想,把儒家的諸多意識加到佛教中,這就使佛教本土化了,而民間藝術又進一步將佛教元素詩意化,就成了審美重要的基因。魯迅借用了這些資源,他似乎比佛門的諸子們更了解佛教在中國變異的歷史,所以他能夠在出入佛門中參透真幻之像,這顯示了他的不凡之力。

周作人:“半是儒家半是釋家”

不同於魯迅對於小乘佛教的偏愛,他的弟弟周作人十分欣賞大乘佛教,覺得大乘佛教更具人間氣。如果説魯迅的關注點更多地放在了佛教流傳過程中衍生的問題,那麼周作人對於佛教則是採取既疏離又欣賞的態度。

孫鬱稱周作人一直肯定大乘佛教的一些思想,覺得其義理與儒家思想接近,有濟世的情懷。佛經裏的超然之氣和對於空無的體會,對於周作人是一個親切的存在,他的許多思想從這裡萌發,文體不免帶有佛經的靜謐之感。所以他叫自己書房“苦雨齋”,他願意用“苦”字,就是儒家的“苦”。

通過對比研究,孫鬱認為,周作人是出入于儒和佛之間,保持精神的寧靜而不得,遂落入苦海;但是知識面層面卻折射出受挫的志士仁人的妥協與無奈,他又尋找常道做常人,而不幸他落入非常苦境,成為叛徒。他一生以非常矛盾的方式,他註釋了一個時代的悲劇。這是周作人跟魯迅不一樣的地方。

周作人不止一次強調儒家思想裏有很多合理的因素,它們和大乘佛教並不相悖,和中國的民眾在大乘佛教與儒家思想曖昧的情感之間,産生了審美的愉悅。所以關於《關於祭神迎會》裏寫到了宗教對於中國國人的影響,周作人是這樣看待大乘佛教的傳播的。

周作人對於大乘佛教的看法對一些學者也産生了很深的影響。著名哲學家,與季羨林、金克木合稱“燕園三老”的張中行曾説自己在寫作《順生論》時,每年都要去周作人家,和周作人討論各種各樣的問題。

對此,孫鬱補充説:“周作人在《愛羅先珂所説的緬甸佛教徒》這篇文章裏談到本來宗教是法術,能以自力或他力調整自然,增長繁殖,這便是滿足人的求生與生生地大欲。而佛教卻很特別,它最關注如何解決人生問題。可是像梁漱溟所説的,走的是倒路,想從取消生物的本能上著手,雖不可能,可是道理説得實在是精準極了,知道倒路走不通,只能順過來走,猶如緬甸的信徒和中國的居士那樣做,名稱依然是佛教徒,可是走的卻是另外的方向。這裡周作人強調的是順生,這個就跟孔子的思想很接近了,不要逆、要順。”

“周氏兄弟對大乘佛教的不同看法折射出二人人生態度的不同和審美選擇的不同。通過這個方法討論五四那代人就會感覺到,他們學理之深、修養之深、他們文本之好,並不是沒有緣由的,他們深深浸泡在中國傳統文化的土壤裏,又超越了這個傳統文化。”孫鬱總結説。(澎湃新聞記者 高丹 實習生 申璐)

相關新聞

- 2019-04-09魯迅《狂人日記》希伯來語版將在以色列出版

- 2018-09-21第七屆魯迅文學獎獲獎者面面觀

- 2019-05-28一筆精神財富 一個編纂典範

新聞推薦

- 堅持“九二共識” 反對“台獨”分裂 國共兩黨智庫論壇釋放清晰信號2026-02-04

- 年度流行語見證兩岸文化交融2026-02-04

- 廈金航線春運預計運送旅客超20萬人次2026-02-04

- 臺胞熱衷大陸游——跨越山海,來一場“説走就走的旅行”2026-02-04

- 海峽擺渡二十載 新春再送老兵歸——劉德文2026年第二次護送湖北老兵魂歸故里2026-02-04

- 你沒聽錯,一心搞獨裁的賴清德竟要全臺民眾來“評評理”2026-02-04