武則天、蘇東坡鍾愛的黃河澄泥硯 被這群手藝人“復活”了

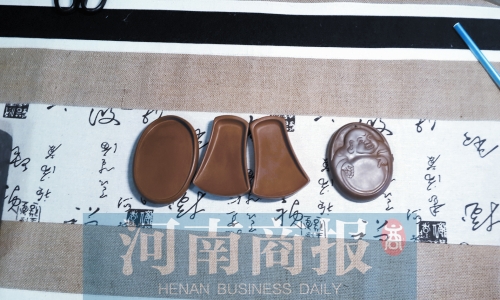

為推廣黃河澄泥硯,李喜陽製作了很多適合兒童的硯臺

硯臺,是我國傳統手工藝品,與筆、墨、紙合稱為文房四寶。歷史上,硯臺見證了太多的起伏,無論是傳世名作,還是不起眼的家書,它都是安靜地待在書桌一角,寵辱不驚。而實際上,硯臺不僅僅被當作文房四寶,與其他三種文房用具相比,硯臺有著堅固耐用、可傳百世而不朽的特質,也被歷代名人墨客視為珍藏之選。

漫長的歷程中,硯臺逐漸形成了以産地和材質為區別的四大名硯,其中作為中原文化結晶的黃河澄泥硯以其獨特的製作方法躋身四大名硯之列。隨著書寫大環境的改變,重出江湖的黃河澄泥硯,該怎樣恢復歷史的榮光?

【起源】

誕生就受到青睞

黃河澄泥硯以千年沉澱的黃河漬泥為材料,經特殊爐火燒煉而成。澄泥硯質地堅硬可與石材媲美,同時又“觀若碧玉,撫若童肌,儲墨不涸,積墨不腐”,對於書寫來説,不損傷毛筆。這些優點,讓它一誕生就受到青睞,在唐宋成為貢品,女皇帝武則天、大文學家蘇東坡、書法家米芾等均鍾愛澄泥硯。

河南省非物質文化遺産黃河澄泥硯傳人李喜陽認為,澄泥硯的産生和發展很有可能與秦漢時期所用的磚瓦有關,“當時大家苦於尋找能夠作為硯臺的工具,而那時候隨處可見的瓦片、磚塊在無意間被利用了起來。”

這個舉動,讓人們發現,好像用青磚來代替硯臺效果也沒什麼區別。於是消息傳開了,黃河澄泥硯應運而生。

【傳承】

因工藝複雜曾斷代

以現在傳承的工序來看,澄泥硯至少要經過30多道工序方可成型。而在古代,一切依靠人力和經驗的年代,製作一方成品澄泥硯更為困難。曾有多篇文獻記載澄泥硯的製作方法,宋代蘇易簡曾著述稱:作澄泥硯法,以瑾泥令入于水中挼之,貯於甕器內,然後別一甕貯清水,夾布囊盛其泥而擺之,俟其至細去清水令其幹,入黃丹團和溲如面……僅僅是前期準備,就要經過採泥、過濾、沉澱、制坯、烘乾、雕刻等漫長的工序,其後才是燒制等後期作業。

也正是因為這樣複雜的工序,澄泥硯依靠口耳相傳和經驗介紹的傳承方法,到了清代曾一度失傳。

李喜陽介紹説,即使是作為澄泥硯的傳承一脈,為了讓文化瑰寶重見天日,當時也下了不少功夫。

“我們也是依靠文獻記載和祖上傳下來的一些模糊的經驗。”李喜陽説。

“唯一的辦法就是試,一遍遍地試。”李喜陽回憶説,燒制第一窯澄泥硯時,由於溫度沒有控制好,整個窯突然爆炸,一個成品也沒有。而這樣的失敗,在以後的幾年中經常出現。

手工藝人在不斷的失敗中總結經驗,像古人那般一點一點朝著完美進發。幾年之後,終於在一次開窯後,盛名已久的澄泥硯再次露出了真容。

【創新】

吸收其他名硯優點

李喜陽接手後,想對澄泥硯做出些改變。

“同行並非是冤家,也可以互相學習。當時廣東的端硯受到追捧,我就多次去那裏拜訪端硯名家,想把端硯的優點結合到澄泥硯中。”李喜陽説,起初他想到的是,澄泥硯以質地堅硬媲美石材為特點,而他就把這種特點再次放大。

2015年,李喜陽對古法工藝進行了改良,研製出“天然水紋硯”。李喜陽説,解決了材料的問題,澄泥硯可以發揮的空間就大多了。

李喜陽拿出前一陣子剛剛燒成的一串手串,與市面上買的紫檀放在一起比較。澄泥手串表面的光澤絲毫不落下風,雖説是泥土材質,但在打孔處卻看不見一絲裂痕。

【推廣】

澄泥硯要回到使用中

但李喜陽認為,黃河澄泥硯的難點在於推廣。

為此他在鄭州專門設立了辦事處,一心從事澄泥硯的推廣工作。在他的設想中,推廣黃河澄泥硯不應該單單強調材質或者工藝,而是一種文化的整體推送。

“如果是表面的一些東西,不容易讓人接受,有顧客會覺得,就這麼一塊兒泥巴,能賣這麼貴?”李喜陽認為,黃河澄泥硯的材料隨處可見,但成品所蘊含的文化魅力則是獨特的。

相比較欣賞價值,李喜陽更傾向於使用價值,“現在有一個誤區,大家把澄泥硯做得很大,雕刻精美,但這充其量也就是一個擺件的功能,買它的人並不會去使用。澄泥硯只有在使用的過程中才會發揮最大的作用,這對它以後的發展也是一個良性的循環。”(河南商報記者 吳濤 文/圖)

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號