- 南宋時期十兩素面金鋌亮相杭州 以40萬元高價被拍賣

- 2017-12-27 13:30:47 | 來源:人民網 | 編輯:李玥

南宋時期十兩素面金鋌亮相杭州 以40萬元高價被拍賣

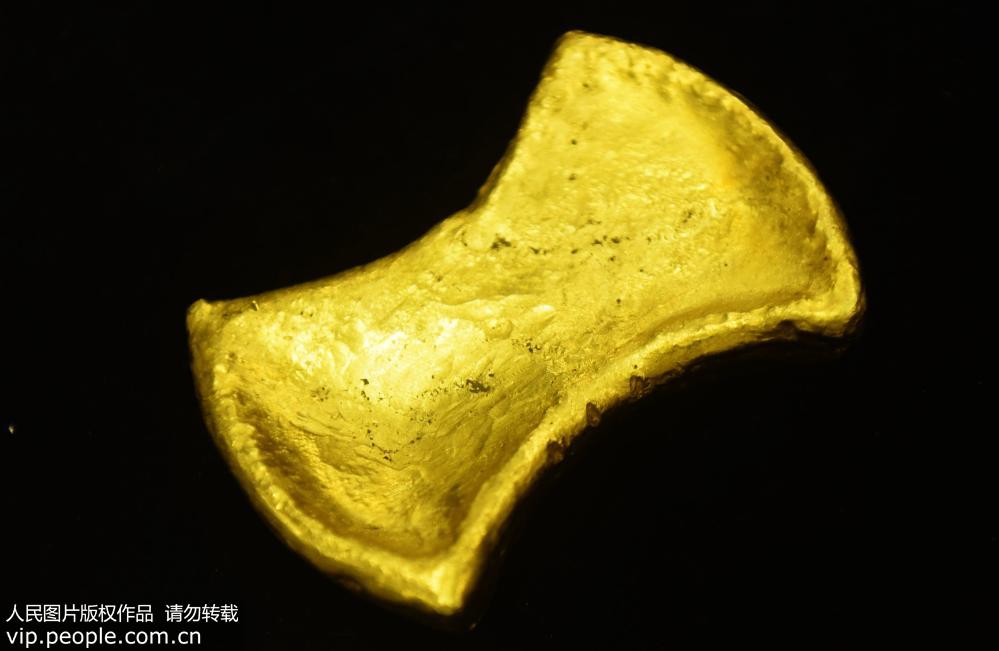

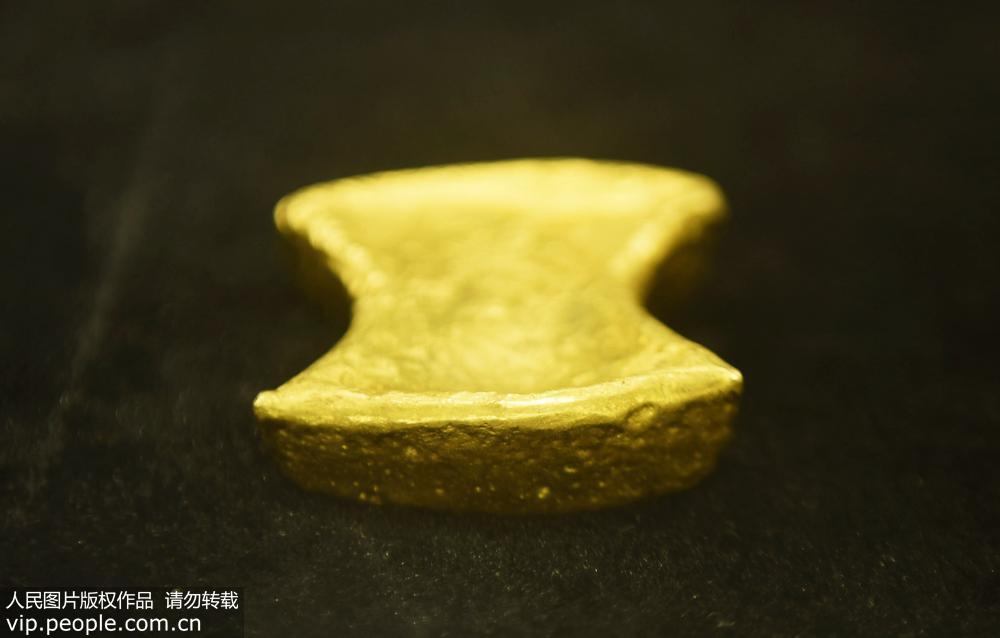

在剛剛結束的2017西泠秋拍上,一塊重達389.6克的南宋時期十兩素面金鋌以40.25萬元的高價被人拍走,其每克價格超過了市場金價3倍。

南宋時期的金鋌主要用於兌換鈔引、賦稅、賞賜、上供、軍費、國費開支等,最初由官府徵召民間工匠到文思院冶鑄。後在淳熙年間(1174-1189年),改由臨安的“百姓作匠”或“金銀舖戶”承攬金銀的打造,並規定支應官府差役的金銀工匠,要有一定數量的財産和兩名金銀舖主做擔保,以防作弊,並負責賠償責任。據史料記載,在南宋一兩黃金約等價24,000枚銅錢,價值高昂。

黃金材質貨幣,雖採取貨幣形制,不過通常情況下,必須將其兌換為市場流通貨幣後,方可實施交易,係中國金器中最為珍貴的特殊類型,於今亦然。自戰國時期楚國爰金開始,其後漢金餅、馬蹄金、麟趾金、宋代金鋌、金葉子等黃金貨幣,即受中央政府嚴格掌控、由宮廷賞賜,為皇權至上之體現。而就黃金貨幣之成色而言,于南宋時期達到巔峰。金鋌採用束腰形,線條優美,金色燦爛,把手沉穩,甚為罕見,是研究南宋時期社會、經濟、金融狀況的極好的實物資料。大型金鋌在使用時,常會根據用量分割使用,這是古代人們使用黃金的真實反映,此件南宋金鋌,保存完整,品相完美。龍巍/人民圖片

南宋時期十兩素面金鋌亮相杭州 以40萬元高價被拍賣

南宋時期十兩素面金鋌亮相杭州 以40萬元高價被拍賣

-

無

- 西藏山南市:山水秘境勒布溝

- 2019-09-27 10:50:44

-

無

- 濟南動物園人工飼養孟加拉虎寶寶茁壯成長

- 2019-09-27 10:25:31

-

無

- 西藏嘎貢溝:養在深閨人未識

- 2019-09-20 10:43:40

-

無

- 生態中國·壯美山河瞰新疆

- 2019-09-18 10:21:14

-

無

- 仙人洞裏説豐年 海昏遺址看文化

- 2019-09-17 10:15:43

-

無

- 西藏修復3000余頁珍貴瀕危古籍文獻

- 2019-09-16 10:03:17

-

無

- 拉薩:金色池塘秋色美

- 2019-09-16 09:43:41

-

無

- 杭州滿覺隴:一枝金桂香滿城

- 2019-09-12 09:59:05

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號