- 羅源:畬族非遺大縣的“蝴蝶夢”

- 福建日報 2018-07-30 12:16:35

原標題:羅源:畬族非遺大縣的“蝴蝶夢”

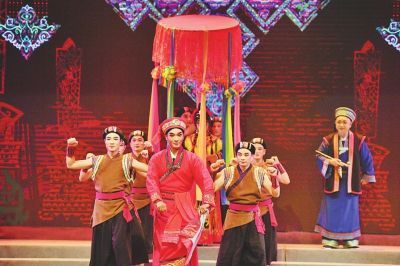

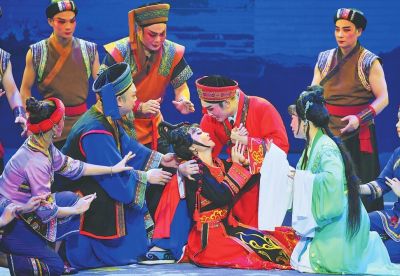

日前,福州市第24屆戲劇會演圓滿結束,來自11家閩劇團的12部新創劇目輪番獻藝,經7位評委投票,産生了本屆會演重點扶持劇目3個、扶持劇目4個和入選劇目5個。其中,福建省首部以畬族故事為題材、展示畬族風情與非遺文化的新編閩劇劇目——《畬山蝴蝶飛》,在羅源首演成功並獲入選劇目獎,女主角“藍蝶兒”的飾演者王藝嵐獲評優秀演員獎。

閩劇舞臺上有了畬族故事

7月6日晚,隨著最後一個音符落下,以畬族故事為題材的新編閩劇《畬山蝴蝶飛》在羅源完成了首次亮相。在歷時2個小時的表演中,觀眾們隨著劇情的起承轉合對劇中人物的命運感同身受,看得如癡如醉,每一幕結束後,都給予熱烈的掌聲。

據介紹,《畬山蝴蝶飛》講述的是明朝時期畬家姑娘蘭蝶兒與漢族小夥陶子安的淒美愛情故事,劇中特別融入了獨具羅源特色的畬族非物質文化遺産元素,是全省首部以畬族故事為題材、展示畬族風情與非遺文化的新編閩劇劇目。

羅源縣文化館館長陳雯介紹説,羅源縣近年來加大了對閩劇的扶持,力圖使羅源閩劇重現當年風采。同時,羅源也是畬族元素非遺大縣,自2008年以來,通過挖掘畬族服裝、畬醫畬藥等傳統瑰寶,羅源已獲評2項國家級、5項省級、5項市級非物質文化遺産項目,以及3個市級非遺傳承示範基地,另外還有20項縣級非遺項目。

閩劇與畬族元素能否結合、擦出不一樣的火花?

從醞釀到呈現,我們花了近一年時間。”陳雯説,為了更好地將想法呈現給觀眾,羅源縣多次邀請省、市戲劇及話劇專家召開研討會,並確定由長樂閩劇團陳建萍和福建省實驗閩劇院伊亮分別擔任導演和編劇。

這個想法以前沒人做過,剛開始我心裏也都是問號。”編劇伊亮説,以往閩劇演繹的主要是傳統劇目、經典劇目。如何讓閩劇與畬族元素巧妙地結合,不令觀眾産生違和感,這是一個很大的挑戰。

為了尋找創作靈感,伊亮來到羅源縣非遺傳承人之家,與非遺傳承人溝通,品嘗七鏡茶,體驗畬歌、畬拳等畬族項目,畬族人民的淳樸、真實給他留下了深刻的印象。在翻閱資料中,他還了解到羅源縣的抗倭歷史,這些都給予他創作劇本的靈感。

從畬族服飾到畬家婚俗,《畬山蝴蝶飛》把畬族民俗文化元素做足。

在戲劇演出中傳播非遺

在創作過程中,伊亮最先想到將閩劇音樂與畬族音樂相融合。“據羅源老一輩文化工作者介紹,上世紀五六十年代,羅源民間的戲劇就有畬族音樂元素。”伊亮説,這證明閩劇音樂與畬族音樂是可以相結合的。因此,他將閩劇唱腔用畬歌進行美化,並用葫蘆絲作為這部劇配樂的主要樂器。經過四個月的反復研討、推敲、打磨,最終形成觀眾所看到的閩劇《畬山蝴蝶飛》。

ldquo;這是一部令人為之感動的好劇。”陳建萍説,在這之前她對畬族不甚了解,然而當她看到劇本,便燃起了創作熱情。為了在劇中體現非遺與畬族元素,陳建萍選擇從細節方面入手:在服裝上讓演員們穿著畬族特有的民族服飾,在採茶女的舞蹈動作中融入了畬族舞蹈,在舞臺設計方面採用畬族剪紙為背景,在道具上選擇畬族最具代表性的定情信物——鳳凰彩帶……

ldquo;我希望可以通過這部新劇,讓更多人走進劇院,在看戲中認識非遺,感受閩劇以及畬族文化的魅力。”伊亮説,《畬山蝴蝶飛》被賦予了全新的美學意義,每個觀眾都能有自己獨特的理解與感受。

作為福州市戲劇會演的參賽劇目,《畬山蝴蝶飛》已經完成精彩亮相。同時,它還承擔著羅源縣創建國家公共文化服務體系示範縣系列活動的重任。羅源縣相關負責人表示,希望通過傳統閩劇與畬族文化的激情碰撞,將羅源當地非物質文化遺産更好地宣揚、傳播出去,讓本土特色文化資源走得更遠、惠及群眾。(福建日報記者 卞軍凱 通訊員 肖丹 劉其燚 文/圖)

- 編輯:顏學輝

-

- 閩江學院師生深入晉江開展鄉村振興調研

- 2020-08-04 19:09:13

-

- 寧德:強化風險防控措施 提升應急處置能力

- 2020-08-04 19:08:25

-

- 寧德完成硫酸泄漏生産安全事故政企聯動演練

- 2020-08-04 19:07:49

-

- 寧德下黨變電站投産送電 服務鄉村振興再發力

- 2020-08-03 17:54:46

-

- e三明打造掌上政府:網上辦事達9.58萬件

- 2020-07-24 18:09:54

-

- 寧德舉辦首屆線上親子運動會

- 2020-07-23 16:28:57

-

- 寧德下黨:弱鳥先飛唱山歌 滴水穿石謀幸福

- 2020-07-22 19:26:16

-

- 看寧德:人間“最美海上花園”

- 2020-07-22 18:58:37

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號