- 老廈門人的“新馬路”依然“老當益壯” 流淌著中西文化的音符

- 廈門網 2018-09-29 09:47:04

原標題:老廈門人的“新馬路”依然“老當益壯” 流淌著中西文化的音符

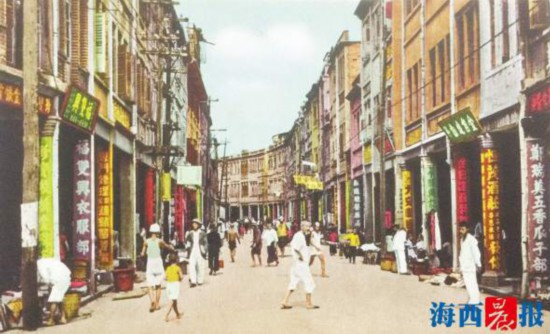

昔日的開元路,一派繁榮景象。資料圖

開欄語

鷺江的老街老巷,是老廈門的一張生動名片,有著濃濃的文化底蘊和生活氣息。漫步其中,能感受到時光的流淌,有一種恍如隔世之感。

從本期開始,《走進鷺江老街巷》將與您見面了。今後,我們將邀請文史專家為您講述鷺江街道的老街老巷、老建築。如果您對鷺江街道轄內的哪條老街巷、哪座老建築感興趣,希望在《鷺江之聲》上看到它的故事,歡迎致電0592—8080000或發郵件至ljsztg@163.com,告訴我們。

人物名片

郭坤聰,曾任《廈門日報》記者、編輯,廈門通俗文藝研究會副會長,廈門民俗學會副會長,中國通俗文藝研究會會員,中國傳統文化研究會會員,福建省地名學研究會會員,《廈門老街故事》作者。

廈門網訊(海西晨報記者 晉君 通訊員 楊昕)1924年8月1日,廈門第一條現代城市馬路修建竣工並通行人力車,耗資20萬銀元。因為是廈門近代市政道路建設上“開創先河的第一條路”,所以命名為“開元路”,當時市民習慣稱之為“新馬路”。

開元路建成歷經“磨難”

廈門的路,可以追溯到1387年。郭坤聰介紹,在631年前,為了抵禦荷蘭侵略者,廈門興建古城,稱戍城。城東門在廈門市第五中學,西門在故宮路,南門在中山路,北門在北門外街。在1920年,廈門規劃建設現代化馬路時,拆除了南城墻填入雍菜河,即從思明電影院到老虎城一帶。

同年夏,在愛國華僑的呼籲下,廈門市政局成立時,即著手修築鷺江道“提督碼頭”到“浮嶼角”新馬路的規劃測繪,設計了“四橫一縱”的道路規劃:“四橫”即大同路、廈禾路、思明東西路和中山路,“一縱”即思明南北路。

同年12月,即開始招工興築。當時,鷺江道一帶是人口稠密的商業區,修路可直接推動經濟發展,但因沿途房屋拆遷受阻,工程進展緩慢。設計方案也邊建邊改,最後直線的道路成了弧線形,市民戲稱之為“水蛇路”“蚯蚓線”。

歷時4年,廈門市第一條現代化城市馬路———開元路通車。直到1926年,鋪設了混凝土路面後,這條馬路才算真正完工。

建築風格適應當地氣候

開元路呈東北—西南走向,以提督路頭(今旅遊碼頭一帶)為起點,沿提督街橫穿竹仔街,貫通土地公祠、萬壽宮、夾舨寮至浮嶼角(今思明北路、廈禾路交界處)。全長782米,路面寬度8.3米—10.3米,兩旁人行道各2.4米,總寬度約合14米。

路面倣照英國“麥加頓”式建築模式,兩旁帶騎樓商店,商店門前辟為人行道。這種建築形式,適合南方暑熱、多雨的氣候環境,晴天遮太陽、雨天擋風雨,方便購物經商,成了廈門市街道建設的最早模式。

因此,在後來相繼建成的大同路、思明路、中山路等均採用這種騎樓式的建築形式,由此形成了廈門老市區特有的風貌建築。

郭坤聰告訴記者,沿著開元路走過,可以探訪到過去人們祭祀和講古的場所二王宮,以及鄭成功部下的大本營洪本部等具有歷史文化的特色街巷和建築。他説:“開元路是老廈門最具代表性的馬路之一,馬路兩旁是騎樓,巷子裏是閩南特色的四合院,中西文化在這裡交融,充滿了老街的氣息。”

(部分資料來源:《思明文史資料》《愛上老廈門》)

- 編輯:顏學輝

-

- 閩江學院師生深入晉江開展鄉村振興調研

- 2020-08-04 19:09:13

-

- 寧德:強化風險防控措施 提升應急處置能力

- 2020-08-04 19:08:25

-

- 寧德完成硫酸泄漏生産安全事故政企聯動演練

- 2020-08-04 19:07:49

-

- 寧德下黨變電站投産送電 服務鄉村振興再發力

- 2020-08-03 17:54:46

-

- e三明打造掌上政府:網上辦事達9.58萬件

- 2020-07-24 18:09:54

-

- 寧德舉辦首屆線上親子運動會

- 2020-07-23 16:28:57

-

- 寧德下黨:弱鳥先飛唱山歌 滴水穿石謀幸福

- 2020-07-22 19:26:16

-

- 看寧德:人間“最美海上花園”

- 2020-07-22 18:58:37

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號