- 福建: 信息化賦能,開啟別樣數字生活

- 東南網 2019-04-26 14:54:11

原標題:信息化賦能,開啟別樣數字生活

大數據、物聯網、雲計算、人工智能……一個個“熱詞”的出現,緣于新一代信息技術的普及和應用。

當前,全新的信息化時代已到來,信息技術在經濟和社會各領域的廣泛應用和滲透,深刻改變了我們的生産、生活,甚至思維方式。

數字技術極大提升了教育、醫療等公共領域的運營效率;人工智能與製造、零售、金融等行業的結合,帶來了行業整體效率的提升;智慧變革在生産、服務、辦公等環節幫助著各類企業提升效率,改善服務。

“智”在技術,“惠”及百姓。我們感受著日新月異的變化——移動支付更方便了,城市交通更通暢了,辦理政務事務效率更高了,就醫預約掛號更省事了……

讓我們一起來分享數字經濟帶來的生活便利,開啟我們別樣的數字生活。

——編者

醫療“AI”來了

在福州,全球首例基於5G網絡的遠程動物手術成功實施。福建日報記者 林智嵐 通訊員 鄧劍雲 攝

智慧藥房縮短患者等候時間。福建日報記者 林智嵐 通訊員 鄧劍雲 攝

三碼融合,不怕忘帶社保卡。福建日報記者 林智嵐 通訊員 鄧劍雲 攝

東南網4月26日訊(福建日報記者 林智嵐 通訊員 鄧劍雲 文/圖)

醫療“AI”來了,你願意讓“AI醫生”參與看病、參與做手術嗎?

去年12月18日,全球首例基於5G網絡的遠程動物手術在福州成功實施。這是互聯網+醫療的成效縮影,更是醫療行業以“智變”促成的“質變”。

醫生在長樂濱海新城操縱機器人的機械臂,與此同時,遠在50公里外的福建醫科大學孟超肝膽醫院手術室內,手術鉗和電刀在同步“動作”,將“患者”的一片肝小葉順利切除,手術創面整齊,全程不見一絲血跡。半小時後,這位特殊的“患者”(小豬)漸漸從麻醉中醒來。

“基於5G網絡的操控體驗,以及高清視頻,已經達到光纖專線一致的體驗。而且此次手術的成功,也為日後5G遠程外科手術的臨床,創造了相應的條件。”主刀醫生劉榮感嘆。

5G技術下,原有50~100毫秒時延可縮短至1~10毫秒,幾乎實現完全同步。5G將帶動便捷就醫服務,創新遠程超聲、遠程醫療機器人、AI輔助診斷、遠程VR會診等應用,助力醫療資源的優化整合,實現偏遠地區醫院與三甲醫院的實時快速聯動。

近兩年,醫療“AI”已在我省有了不少看得見、摸得著的真實應用案例。

最令市民覺得“高大上”的,要數集多項現代高科技手段于一體的人工智能(“AI”)機器人。

2016年3月9日,福建醫科大學附屬協和醫院陳椿團隊在全省率先開展達芬奇機器人胸外科手術,開啟了我省醫療領域的“機器人時代”;兩年後,福建首臺脊柱手術機器人正式在福建醫科大學附屬第一醫院上崗,開啟了福建脊柱外科治療的智慧新時代。據了解,第二屆數字中國建設峰會上,孟超肝膽醫院將展出核醫學科機器人和消毒機器人。

而在我省眾多的“AI”應用場景中,臨床運用較多的是“AI”醫學影像分析。

“過去,一個病人的肺部CT片大概有兩三百幅影像,一些比較疑難的病例,從判讀CT片到簽寫影像報告,我平均需要10分鐘。”福州市第一醫院影像科主任鄭彩霞是一位資深的影像科醫生,她指著“AI”系統剛篩選出6個低危可疑病灶的CT影像説,“引入了‘AI’系統篩選讀片,我平均每個病例的影像報告可以縮減5分鐘。按一天40個影像報告來説,就能節省200分鐘,工作效率大大提高。”

實際上,像肺結節篩選人工智能系統這樣的“AI醫生”,在輔助診病方面還是臨床醫生的“副腦”,能甄辨出病灶的位置、大小、密度、質地、危險度等,降低誤診率、漏診率,有效提高肺癌早期篩查。

如今,作為醫療領域的“AI”應用,幾乎打通了就醫的導診、候診、診室、檢查檢驗、住院、院後的各個環節,全方面助力提升醫療行業服務效率及體驗。

最近,漳州市民黃先生想在入夏之前到漳州市醫院處理腸息肉。漳州市醫院成立了“虛擬病區”,將抽血檢驗、心電圖、B超、磁共振、CT、動態心電圖、入院辦理等各項診療服務集中起來。

“‘一站式’入院真方便。”黃先生是漳州市醫院啟用“虛擬病區”一年以來,8901人次當中的一人。從入院到出院每人平均節省了2.5天的住院天數,同時節約了近400元的住院費用。

“現在等核發藥的不多,等配藥的人數比較多,在窗口發藥的先來兩個轉去配藥。”在廈門市第五醫院藥房,主管藥師一邊看著門診處方實時監測屏,一邊調配人手。很快,平均等待取藥的時間就從13分鐘降到了11分鐘。

別小看這兩分鐘,從預約掛號、就診、結算到取藥,每個就診環節都能節省兩分鐘,群眾的就醫體驗就有大改觀。優化就醫流程、縮減每個診療環節的等待時間背後,是廈門市第五醫院數據中心24小時飛速運轉地高效工作。

“AI”+醫療,智慧醫院正從概念變為現實。

樂享“e”生活

福州倉山區第一中心幼兒園配備了全國首創的“兒童接送機器人”,杜絕孩子被冒領。福建日報記者 遊慶輝 攝

市民在福州飛鳳山智慧公園體驗無人駕駛車。福建日報記者 遊慶輝 攝

福州華大派出所的民警指導市民使用福州公安便民服務網絡平臺。福建日報記者 遊慶輝 攝

福州市民到無人超市購物。福建日報記者 遊慶輝 攝

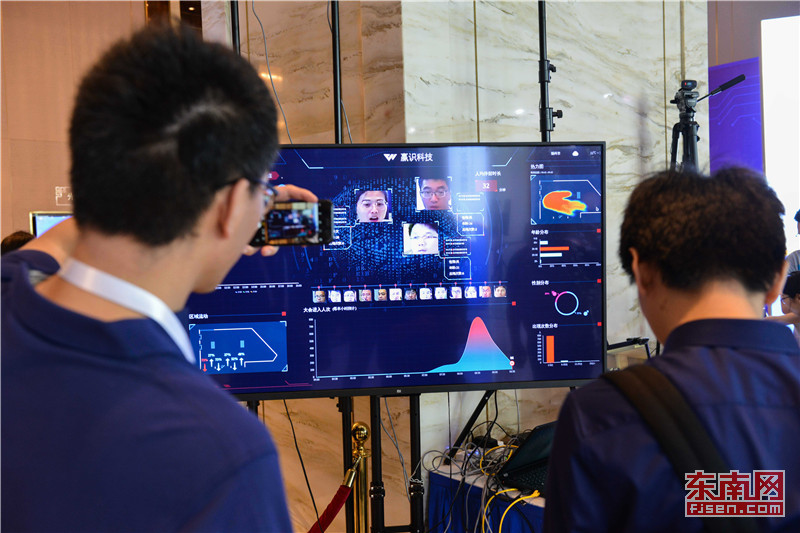

展會用人臉識別統計人流量。福建日報記者 遊慶輝 攝

福州市民用手機掃碼坐地鐵。福建日報記者 遊慶輝 攝

球場“黑”科技

智慧設備在採集球員運動時的各項數據。 福建日報記者 張穎 陳旻 攝

東南網4月26日訊(福建日報記者 張穎 陳旻 文/圖)

在體育産業飛速發展的今天,數字技術在體育領域的應用,正在給體育教學帶來革命性的變化。校園足球作為近兩年校園體育最熱的一個項目,也獲得了率先與新科技擁抱的機會。

連日來,廈門市梧村小學班級足球聯賽正如火如荼地進行。不僅有激烈的班級對抗賽,還有面向全體學生的趣味賽。顛球、原地踩球、Z字形運球、射門,球場上歡聲笑語不斷。

“以前光統計比賽成績,就得耗費很多精力。”足球教練黃仁健晃了晃手中的平板電腦説,“有了這套秘密武器,不僅賽事組織輕鬆許多,每個班級還有一份專屬的運動數據報表,詳細分析每一個參賽學生的表現。”

黃仁健口中的秘密武器就是“智慧球場”。這是廈門梧村小學與廈門本土運動智慧裝備及數據服務商共同研發的團體運動智慧化創新産品。這套結合物聯網、雲計算、大數據技術的智慧穿戴設備,將互聯網+體育等概念引入了小學體育教學。

“智慧球場”的核心技術有三個關鍵節點:首先所有上場的小隊員上臂都佩戴了一個小小“金屬盒”,即“球員感測器”;其次是一個裝有“智慧芯”的足球;再有足球場四週裝備的6台數字工作站主要負責捕捉和處理它們發出的數據信號,記錄球員的奔跑距離、帶球時間、助攻、搶斷、射門等。即時生成的數據經過後臺分析,就能産生一份詳盡的綜合報告。

感測器能記錄下球員個體的心率、攝氧量、運動負荷、跑動距離、跑動速度。這套系統最特別之處在於,為足球裝了智慧晶片,就能和球員身上感測器産生互動,形成數十項“人——球”運動關係數據。

“有了傳球次數、傳球成功率、射門次數、射正次數、向前傳球次數等等專業數據,總結評判球員的表現一目了然,有根有據。教練分析訓練效果、制定訓練計劃也更有章法,有的放矢。”黃仁健説。

了解球員身體狀況,提醒教練及時進行球員輪換,掌控運動強度,“智慧球場”就像一位盡職的輔助教練,成為教練臨場調兵遣將的“智囊團”。它還能擔當合格的“球探”和“顧問”,挖掘篩選出優秀的足球苗子。

“以往判斷孩子技能主要靠我們的主觀印象,現在根據分析報告的客觀數據,可以更科學的評估遴選。”黃仁健透露,每一場比賽和訓練沉澱形成的大數據檔案,還可以勾畫出每一個孩子的成長軌跡。“學校定期開放個人的體育鍛鍊及足球訓練數據,學生和家長能更直觀地感受到體質和運動水準提升。”

“智慧球場”打開了教練的思路,他們還引進了世界上眾多足球豪門都在使用的“Smart Goals”智慧球門設備,運用到日常訓練中。設備共含有六組配備感應器的智慧球門,每個球門上都裝有內置的LED燈,球門的燈會隨機自動亮起,此時只需通過跑動、射門、帶球、傳球等方式穿越亮燈的球門即可完成訓練任務。在它的輔助下,帶球熱身、變速跑遊戲、直傳橫傳訓練及分組對抗等訓練課程變得更有競爭性,更有趣味。

緩解師資力量的欠缺,拓展更多的教學訓練手段,填補運動數據的採集和分析空白……未來,智慧設備如何更好地嵌入到普通課堂,持續提升足球教學和體育教學品質,黃仁健和同事們還在積極進行教改實踐。

越來“閱”方便

讀者節現場讀者掃描二維碼,體驗網上閱讀。福建日報記者 樹紅霞 通訊員 彭鈺琳 攝

東南網4月26日訊(福建日報記者 樹紅霞 通訊員 彭鈺琳 文/圖)

23日,世界讀書日如約而至,在福州屏山大院舉辦的第十屆省直機關讀書活動,讓閱讀從平面走向立體。

“閩圖·大夢你選書我買單”是活動現場的一大亮點。90後省直機關幹部小吳持“福建省圖書館讀者證”,在大夢書屋挑選了5本心儀的圖書,閩圖統一付款後現場成功借閱。“這個讀者證雖陪了我8年,可我沒有好好利用它,很少走進圖書館。現在,閩圖推出線上線下聯動服務,搭建讀者與書店和圖書館直接溝通的橋梁,真方便。”小吳不無感慨地説。

掌上閩圖APP閱讀平臺受到機關幹部們的熱捧,他們紛紛拿出手機掃描二維碼,下載APP,聲稱要把“圖書館”帶回家,樂享自助館藏書目查詢、一站式檢索和辦理圖書預約續借等功能。

“活動當天有400多人次現場註冊了閩圖的數字資源服務。”福建省圖書館館長鄭智明説,讀者可以在掌上閩圖APP閱讀平臺獲取更多的數字資源,也可以建立自己的讀書學習社交圈。

姚依蘭家住永泰縣嵩口鎮,鎮上的公益圖書館是她和讀小學的雙胞胎女兒最喜歡的去處。館裏她們最傾心的是兩台“文化一點通”。“我掃描‘文化一點通’的二維碼,就能把圖書館的內容轉到手機螢幕上,讓她們回家能繼續閱讀。”姚依蘭説。

“‘文化一點通’集合了圖書館推送的書籍報刊、講座視頻和文化紀錄片等資料,點擊可以直接閱讀或觀看,不但是孩子們的最愛,也是老年人的新寵。”公益圖書館相關負責人介紹説。

“文化一點通”是福建省圖書館自主研發的公共數字文化服務系統,自帶WiFi發送,在無網絡覆蓋的偏遠山區、邊疆海島也可獲取省圖數字閱讀服務,目前已在全省部署近200台。“對偏遠農村地區的孩子,我們希望通過數字技術打通他們閱讀的最後一公里。”鄭智明説。

福建師大美術學院的張靜心最近愛上了剪紙藝術,她登錄省圖官網,驚奇地發現,居然能看到有關漳浦剪紙百歲花姆林桃的影像資料。林桃被譽為閩南“四大神剪”之一,她創作的作品,敢於誇張變形,並大膽運用各種原始抽象紋理進行裝飾。

早期影像史料匱乏,能進入圖書館成為大眾文化的資料少之又少。在福建省圖書館,有一支常年奔波在外的“福建文化記憶”資源採集團隊,他們將散落在八閩大地的地方特色文化資源挖掘、整理起來,拍攝成集觀賞性、史料性和學術性于一體的電視專題片。

“2008年,我們對當時103歲高齡的花姆剪紙創作的過程進行跟蹤拍攝。兩年後,林老謝世。所幸,有關她的寶貴影像資料永久地保存在福建省圖書館資源數據庫,成為剪紙愛好者學習的重要參考。”福建省圖書館現代技術中心負責人王其標説,經過12年的建設,“福建文化記憶”資源採集團隊已完成39個專題、計512小時的數字文化影像記錄。

“我館現有館藏紙質文獻357萬餘冊(件)、電子圖書281萬餘冊、專題數據庫64個,總量累計超228TB,年電子資源點擊量逾2000萬次,可滿足讀者多元化的文獻服務需求。”鄭智明説,全省9個地級支中心、82個縣級支中心、749個鄉鎮基層服務網點和15003個村級基層服務網點,都可免費使用福建省圖書館的數字資源,實現地區書目數據資源共建共享。

數字化,讓傳統閱讀與數字閱讀相得益彰,因“閱”而“悅”的人,越來越多。

行車多只“眼”

“小7”記錄並上傳交通違法行為。

東南網4月26日訊(福建日報記者 遊笑春)

加塞,令人厭惡的交通違法行為。光譴責,不夠。

如今,只要借助一台智慧行車記錄儀“小7”,司機們行車時就能多只“眼”,不僅可以拍攝違法行為,還能將採集的違法信息上傳至公安交通管理部門,進行審核、認定、處罰。

23日,福州車主Alwin(網名)就用“小7”,拍下了一次違規掉頭。當日15時,他在福州市鼓樓區八一七路駕車時,在他前方行駛的一輛白色汽車壓雙黃線違規掉頭。Alwin喊了一聲“‘小7’快拍”,一段記錄著指令聲前10秒後5秒的高清視頻就自動生成並上傳到公安交管部門。上傳的信息包括了違章時間、違章路段、違章類型、抓拍者車牌號等。

記者了解到,2018年9月,“小7”的違章取證視頻系統通過公安部安全與警用電子産品品質檢測中心認證,這意味著公安交管部門可依據“小7”拍攝的視頻,對違法駕駛行為進行處罰。據了解,安裝“小7”的汽車已超過4萬輛。這4萬多個“移動探頭”,已曝光了數萬起交通違法行為。

“小7”還可以通過語音與車主進行互動。車主可向“小7”反饋信息,“小7”也可向車主推送信息。由此産生的信息數據,可更深入地為優化交通管理、便捷交通出行服務。

“哪堵車了,哪發生了交通事故,哪道路設施損壞了,通過‘小7’都可以快速掌握。”負責“小7”部分技術研發工作的福建工程學院信息科學與工程學院鄒復民教授表示,“小7”收集的數據,經過一定的演算法處理後,可變身為各類有用的交通信息,為有關部門提供決策參考。

“依託‘小7’的系統,我們正在開發交通事故定責定損系統。”鄒復民説,“借助智慧設備實現快處快賠,對緩解交通擁堵很有幫助。交通事故發生後,我們可以調取‘小7’拍攝到的視頻,及所記錄的行車數據,如速度、加速度、車型、撞擊力等,還原事故過程,就能快速確定事故責任、車損,供保險公司使用。”

“這將是一個全新的交通管理模式,聯合汽車、車聯網設備、交管部門、保險機構,可形成社會化交通治堵生態系統。” 鄒復民表示,在確保數據的真實、安全,保護公眾隱私的前提下,用大數據技術優化出行,在未來一定能實現。

“公眾出行行為有很大的隨機性,交通軌跡時空大數據則為刻畫出公眾的行為動機特性提供了可能途徑。”鄒復民表示,“我們正探索從宏觀層面分析公眾出行行為的時空興趣特性,進而揭示交通擁堵的時空演化規律特性,最終實現交通大數據産品與服務的産業化,為公眾出行提供更智慧優化的信息服務。”

對交通數據進行融合共享,以優化交通管理措施,方便公眾出行,我省已經發力。2017年,依託福建工程學院,我省成立數字福建交通大數據研究所,研究如何將多個來源的交通數據進行收集、處理和應用。研究所目前已實現全省10大類逾15萬輛運營車輛的衛星定位數據實時採集,已積累了近100T的海量交通軌跡數據資源,並以超過18萬條/分鐘的速度快速增長。“小7”收集的數據,也被納入了分析範圍。

刷臉就“購”了

刷臉支付設備。 福建日報記者 陳旻 張穎 攝

東南網4月26日訊(福建日報記者 陳旻 張穎 文/圖)

21日上午,福州五四路上的一家大型超市裏,郭女士拿了一瓶豆奶到收銀櫃檯旁,在刷臉支付設備上對著螢幕,再輸入手機尾號,不到10秒就完成了付款。2元錢的豆奶,隨機優惠了1.42元,她付了0.58元。

“自從超市上了刷臉系統,我第一時間開通了刷臉支付功能。我們年輕人早已習慣了無現金消費,現在結賬時,手機如果在打電話或用其他應用,就不需要退出來切換到支付寶了,萬一手機沒電也不至於無法付款。可以説,出門只要帶上臉就夠了。”她説。

在一旁的自助結算區,一名老太太也“刷臉”完成了付款。“第一次’刷臉’的時候要輸入手機號,以後就只要輸入手機尾號,這樣安全也有保障。”她説,老人沒有習慣天天把手機帶在身邊,但刷臉也能使用支付寶消費,比排隊結賬快了不少。

收銀櫃檯處,6台刷臉支付設備已經使用了4個月。現場經理介紹説,每天有近40%的顧客使用刷臉付款,大大減輕了收銀員的負擔,不用人工收取現金,也不用各種掃碼槍切換,效率提高很多。“顧客滿意,我們商家也高興。新的刷臉設備自帶4G卡,即插即用,接入很快,更重要的是顧客的消費體驗得到提升。下一步,希望和會員系統打通,會員積分等功能也能刷臉進行,讓消費體驗更好。”經理介紹説。

在福州六一路的一家餐飲店門口,刷臉機器設備在閒時除了顯示商家的海報,還有“信用專惠”活動的訊息。“刷臉支付時消費者會看到,芝麻信用積分達到650分以上的顧客,如果承諾在15天內來消費2次,就能享受每次8折的優惠。如果最後沒有履約,折扣的優惠會自動扣去。”店長林小姐介紹説,顧客不需要辦打折卡,只要信用擔保就能獲得商家的優惠。

“目前福州有60多個商家上線了‘信用專惠’,後臺數據顯示,這些商家7天內的消費頻次從1.1次提升到了2.1次,消費者獲得的折扣由支付寶提供。這真正讓市民體會到了信用分高也是一筆財富。”工作人員介紹説。

刷臉支付設備的提供方告訴記者,通過軟硬體的結合,智慧演算法與風控體系綜合保證金融級準確性和安全性,目前刷臉識別的準確率為99.99%。“刷臉支付設備配備了3D結構光攝像頭,在進行人臉識別前,會通過軟硬體結合的方法進行活體檢測,來判斷採集到的人臉是否是照片、視頻或者軟體模擬生成的,能有效避免各種人臉偽造帶來的身份冒用情況。”她説,人臉識別後,首次還需要輸入與賬號綁定的手機號進行校驗,進一步提高了安全性;還有各種安全風控策略,以確保賬戶安全,比如需要用戶開通之後才能進行刷臉支付,用戶也可以隨時關閉,若出現賬戶被冒用的極小概率事件,支付寶也會通過保險公司全額賠付。

隨著移動支付的發展,刷臉支付已逐漸走入福建人的日常生活。在福建,像刷臉這樣的“暖科技”已經深入到了智慧商圈的數字化建設。據介紹,2019年5月中旬後,福州多數大型連鎖超市和便利店都將支持刷臉支付,智慧交通、財政電子票據、手機端辦理政務服務等都將進一步在我省推廣開來。

- 編輯:尹小兵

-

- 閩江學院師生深入晉江開展鄉村振興調研

- 2020-08-04 19:09:13

-

- 寧德:強化風險防控措施 提升應急處置能力

- 2020-08-04 19:08:25

-

- 寧德完成硫酸泄漏生産安全事故政企聯動演練

- 2020-08-04 19:07:49

-

- 寧德下黨變電站投産送電 服務鄉村振興再發力

- 2020-08-03 17:54:46

-

- e三明打造掌上政府:網上辦事達9.58萬件

- 2020-07-24 18:09:54

-

- 寧德舉辦首屆線上親子運動會

- 2020-07-23 16:28:57

-

- 寧德下黨:弱鳥先飛唱山歌 滴水穿石謀幸福

- 2020-07-22 19:26:16

-

- 看寧德:人間“最美海上花園”

- 2020-07-22 18:58:37

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號