- 攝影師紮根廣西60年 記錄八桂熱土發展變遷

- 當代生活報 2018-06-19 16:16:04

葉寧和他收藏的阿萊(ARRIFLEX)電影攝影機。

葉寧收藏的阿萊(ARRIFLEX)電影攝影機。

1958年,葉寧(右)和地質勘探科技工作者在野外。

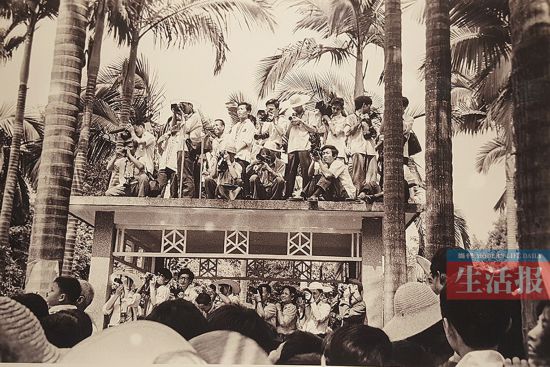

1984年,廣西國際民歌節(三月三)南寧分會場,葉寧(屋頂右二)在拍攝。

説起自己的“戰友”,葉寧總是笑容滿面。

他用攝影機

記錄了廣西60年的變遷

一台十九世紀40年代出産的阿萊(ARRIFLEX)35毫米電影攝影機,表面雖然已經磨損,但保存完好。一同被保存的,還有能容納35毫米膠片的60米機盒、蔡斯12~120mm鏡頭,以及測光表、肩托架、濾色鏡。

葉寧,這臺電影攝影機的主人,帶著它見證過廣西壯族自治區的成立,也記錄著廣西數十年來的發展變遷——

他,拍攝了電影《廣西新聞》第1號

1958年,25歲的葉寧帶著這臺電影攝影機來到了廣西。到今年,85歲的葉寧在廣西已經呆了整整60年了。

葉寧回憶,1958年4月文化部決定籌建第一批綜合性的民族電影製片廠,其中就包括原稱南寧電影製片廠、如今大家熟悉的廣西電影製片廠。南寧電影製片廠由長春電影製片廠和中央新聞紀錄電影製片廠包乾負責,並配備幹部,提供技術諮詢和接受新廠人員實習。

那一年,任職于中央新聞紀錄電影製片廠的葉寧,與同事一起援調到了南寧電影製片廠,“我們全憑一股熱情,留在了廣西這片土地”。

1961年,南寧電影製片廠改名為廣西電影製片廠。在這裡,葉寧與同事攝製完成了《廣西新聞》第1號,開創了廣西當代新聞電影的先河。

他,記錄了廣西60年的發展變遷

1958年,廣西壯族自治區宣告成立,各個行業幾乎都是“從零開始”,葉寧扛著攝影機,哪需要就奔哪。“我還記得,1958年7月1日,我們奔赴柳州的柳鋼一號高爐工地,記錄柳州工業區破土動工的場景。”誰也不曾想到,這個工業區後來發展成為一個位列中國企業500強的鋼鐵集團。1958年10月,當時全國最大的低水頭河床式徑流電站西津水電站在鬱江動工興建,葉寧為此又直奔橫縣。

“那時候我們常常跟隨廣西地質勘探科技工作者,在野外一呆就是十來天。”葉寧説,為了真實記錄,他們地質工作者一起爬山涉水、尋礦找源,田東、田陽、德保、大新等地的荒山野嶺基本都踏遍了。

就這樣,幾十年來葉寧採訪拍攝了許多反映廣西發展變遷的新聞記錄電影。“題材方方面面已經數不清,大約拍攝了200多部新聞電影片。”

它,是他忠實的“戰友”

而那臺德國的阿萊(ARRIFLEX)35毫米電影攝影機,是葉寧戰鬥在新聞電影一線的忠實“戰友”,“和我一起工作了40年,為我記錄下了許多寶貴的鏡頭”。

葉寧説,這臺電影攝影機記錄了不少領導人到訪廣西的情況,“周恩來總理到廣西,朱德委員長視察廣西,董必武造訪廣西……它總是在默默地記錄著這片土地上發生的一切”。

如今,葉寧已經從電影製片廠的崗位上退休多年,但與這位“戰友”的“征戰”卻沒有結束,只要有人提起,葉寧都會熟練的打開鏡頭、調整參數,仔細的描述它的點點滴滴。

“我和它一起經歷過許多采訪,也一起經歷了廣西60年的發展變化,所有的一切也都深深刻印在我心裏。”撫摸著攝影機上斑駁的痕跡,葉寧説,廣西的明天更加美好。(記者 梁如雪/文 徐天保/圖)

- 編輯:唐志強

-

- 2019廣西産業大招商攻堅年活動綜述

- 2020-01-10 09:41:06

-

- 廣西2019年度發展村級集體經濟紀實

- 2020-01-10 09:37:44

-

- 廣西人大及其常委會2019工作回眸之二

- 2020-01-10 09:35:29

-

- 2019年廣西商務高品質發展取得新成效

- 2020-01-10 09:33:49

-

- 左右江流域山水林田湖草生態保護修復側記

- 2020-01-09 12:07:35

-

- 廣西:推進智慧農業發展

- 2020-01-09 12:06:08

-

- 去年廣西公安110接報警856.7萬個

- 2020-01-09 12:04:16

-

- 桂西南大德天旅遊聯盟發佈産品信息

- 2020-01-09 12:01:48

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號