- 文創開發讓中國博物館文物走進“尋常百姓家”

- 2016-12-09 10:45:03 | 來源:新華社 | 編輯:李勝蘭

故宮博物院的文創産品《雍正釣魚便簽夾》。設計師根據《胤禛行樂圖冊·寒江垂釣》設計出此款産品。 新華社記者 胡林果攝。

新華社廣州12月7日新媒體專電(記者胡林果史競男)緩緩睜開眼,15歲的廣州中學生李明毅眼前出現一座巨大的兵馬俑坑,兩千多年前的戰車、戰馬、士兵將古老的秦帝國盛況展現在他的眼前。

一眨眼,李明毅已經跟兵馬俑一樣站在坑內了;再一眨眼,關於兵馬俑的文字介紹“蹦”了出來。

“沒想到兵馬俑這麼高!”摘下VR眼鏡的李明毅激動地跟同伴們分享自己在虛擬世界的所見所聞。

正在廣州舉行的第二屆國際博物館版權交易博覽會現場,VR虛擬現實場景、基於博物館藏品的文創産品以及“互聯網+”文物平臺,將觀眾從現實帶入古代,又將古代文物拉入現代。

“古老傳統文化如果不走向現代生活,那它就永遠只是停留在故紙堆中的一堆符號而已。”廣州博物館副館長羅興連説,博物館不僅僅是傳統文物、文化典籍的保存者和研究者,更是幾千年中華文化的傳承者。

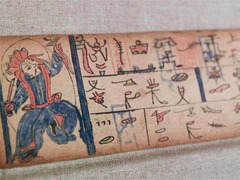

來自中國文字博物館的扇子,扇面由甲骨文文字點綴而成。新華社記者胡林果攝。

事實上,文化創意産業擁抱傳統博物館的路徑已漸漸明晰,越來越多的文物正“跳出”歷史,從舊時的“王謝堂前燕”,走向“尋常百姓家”。

在羅興連看來,要使古老中國與當代科技、創意相碰撞,大多數博物館都是從打造文化創意衍生品的角度,邁開了二者“對撞”的第一步。

“隨著時代發展,我們發現,與文物展覽和交流相比,文化創意産品在吸引年輕觀眾上,有著得天獨厚的優勢。”中國國家文物交流中心綜合業務處副處長關航説。

頂上為凹槽狀、以饕餮鏤空紋路裝飾四週、通過插電加熱即可散發出香味的香薰爐,出自中國唯一一家以文字為主題的博物館——位於河南省安陽市的中國文字博物館。

隋唐洛陽城國家遺址公園的天塔模型,外面看起來九層,裏面是五層,象徵著皇帝九五之尊。新華社記者胡林果攝。

據中國文字博物館工作人員李寧介紹,安陽殷墟自20世紀初被發掘後,以其數量龐多的甲骨文聞名於世,先後出土有字甲骨約15萬片。不僅如此,安陽還出土了周身以饕餮紋路點綴的青銅器司母戊鼎。以饕餮紋和甲骨文為裝飾的文創産品成為中國文字博物館吸引觀眾的“小竅門”。

“要讓市民朋友自發地想來參觀博物館,來了還戀戀不捨,與生活息息相關的創意産品就是一個很好的‘突破口’。”開封博物館副館長潘穎説。

在文化創意産品的帶動下,中國年輕人越來越喜歡走進古老博物館感受傳統的魅力。據相關數據統計,中國現存的各類博物館數量約為4500座左右。此前,中國普通民眾進入博物館的平均時間是兩年一次。而現在,北京西城區青年湖小學的學生們每學期都會去不同的博物館參觀。

在以唐代寶相花和卷草紋為裝飾的卡包被一搶而空後,隋唐洛陽城國家遺址公園工作人員張雅迪告訴市民,還可以去名為“曌記”的淘寶店購買相關文創産品。

以饕餮紋為元素的各式氈布包。饕餮紋常見於青銅器,以正視獸類的顏面為主要構圖。新華社胡林果攝。

越來越多的博物館“觸網”,網絡在將文化傳遞出去的同時還帶來了巨大的經濟效益。故宮博物院的數據顯示,截至2015年底,故宮與眾多企業合作,開發的文創産品達8700種,包括書畫、服飾、陶瓷等,創造了超過10億元的銷售額。

中國博物館走向更年輕的群體,正是基於中國政府的大力支持。中國政府2015年1月頒布了博物館條例,為博物館依法依規開展博物館經營活動提供了指導。

今年11月,中國國家文物局還公佈了全國首批共92家博物館文化創意産品開發試點單位名單,包括首都博物館、廣東省博物館、中國人民抗日戰爭紀念館在內的多家博物館將陸續進行文化創意産品的開發。

在不久的將來,寶相花、花鳥屏風圖、和合兄弟等傳統符號將經設計師們的手,衍生出更多的文創産品。“傳統中華文化的內涵將在文化創意産品和互聯網的帶動下,在當代社會生根、發芽。”關航説。

-

無

- 河北舉辦建軍90週年書畫攝影主題展覽

- 文化2017-07-26 14:58:32

-

無

- 中國少數民族古籍珍品展在京開幕

- 文化2017-07-26 14:57:46

-

無

- 浙江舟山:軍事夏令營開營

- 文化2017-07-26 11:24:44

-

無

- 蒙古族皮雕畫藝術館開館

- 文化2017-07-26 11:24:18

-

無

- 香港書展落幕 小説、文學及旅遊書最受歡迎

- 文化2017-07-26 10:49:06

-

無

- 怎樣才能把“虛擬貨幣”管起來

- 2017-06-14 09:53:43

-

無

- 移動支付:攪動變革的“鯰魚”

- 2017-06-14 09:53:42

-

無

- 比特幣價格似“過山車” 專家:警惕大跌行情

- 2017-06-14 09:53:42

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號