1月20日,節氣大寒,空氣品質“優”。浙江人應勇就任上海新市長

上海新市長應勇很“幸運”。

1月20日,連日陰雨之後,迎來大寒節氣,空氣冷冽,陽光燦爛,天空是溫柔清透的淺藍。下午,上海市第十四屆人民代表大會第五次會議舉行第三次全體會議,代表們以無記名投票選舉方式補選應勇為上海市人民政府市長。

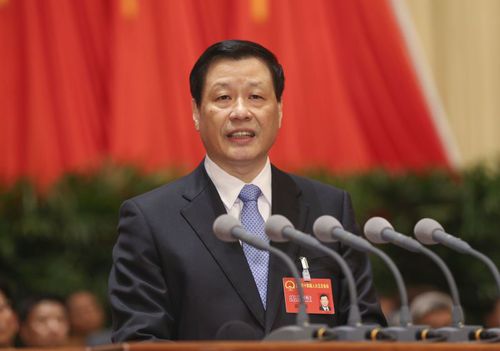

新當選的上海市人民政府市長應勇。(攝影:張春海)

上海市《憲法宣誓制度辦法》施行以來,首次在市人代會舉行了新當選市長憲法宣誓儀式。這位從政生涯絕大多數時間在浙江度過的上海新市長隨後説:“2007年12月,中央決定我到上海交流任職,從踏上這片土地的那一天起,我就成為上海的一分子。上海,這座弘揚‘海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和’精神的偉大城市,接納了我、教育了我、培養了我……”

他的下一站是上海市政府舉行的記者招待會。持續兩個小時的中外記者提問,從上海經濟發展預期、自貿區建設、房地産調控、交通管理到人才政策、教育醫療改革、政府職能轉變,林林總總,跨度很大。這位出身司法領域、去年9月出任上海市常務副市長之前並無多少經濟管理背景的新市長顯然作了充分準備,很少低頭看材料。

應勇:刮什麼風不取決於我們,但治理污染取決於我們

有記者問起霧霾治理:上海主要污染物是什麼,未來在提升空氣品質方面會有哪些新舉措?應勇市長開始的回應“中規中矩”:去年,上海提前一年完成清潔空氣行動計劃重點任務,PM2.5年平均濃度從2015年的53微克/立方米下降到45微克/立方米,重度污染從8天減少為2天。根據上海市有關部門監測分析,影響大氣環境的污染源主要有機動車、船舶等流動源,揮發性有機物排放企業等工業源,電廠、鍋爐等燃煤源,還有工地、道路等揚塵源。他也提到,“大氣污染還有區域因素和自然條件因素……”

隨後,應勇市長的一段話擲地有聲,讓在場者印象深刻。“刮不颳風,刮什麼風,不取決於我們,但是對大氣污染的治理,要不要行動、採取什麼樣的行動、努力取得什麼樣的實際效果,這取決於我們。我們要全面完成清潔空氣行動計劃,以硬措施完成硬任務,打好大氣環境治理的攻堅戰和持久戰。相信只要全社會共同努力,上海的空氣品質將會持續改善,‘水晶天’也會越來越多!”

確實,“刮什麼風”,不取決於某一座城,長三角的風會讓污染搬家。

對一座城來説,恐怕再硬的承諾,也怕“一風吹”

屠知力攝

屠知力攝

應勇“幸運”,他當選這一天,上海的天很幫忙,空氣品質“優”。市政府舉行招待會、記者提出霧霾問題的那一刻,1月20日下午5點多,環境監測中心發佈的上海實時空氣品質指數為32,正是一些媒體愛説的、童話世界才有的澄澈“水晶天”。

然而,人代會上,還有代表建議為中小學校教室安裝空氣凈化器。新市長憑什麼敢説“水晶天”會越來越多?“以硬措施完成硬任務”,真能“硬”起來嗎?

應勇市長説的“全面完成清潔空氣行動計劃”,指的是上海在2013年出臺的《上海市清潔空氣行動計劃(2013—2017)》,提出到2017年,5年累計完成産業結構調整項目2500個左右,實現節能量約300萬噸標準煤。上海為此實施了更嚴格的排污總量和排放標準産業準入制度,修訂了《上海工業導向目錄和佈局指南》,其中限制類、淘汰類産業準入均高於國家標準,部分國家限制類産業被納入全市淘汰目錄,明確禁止新建鋼鐵、建材、焦化、有色等行業高污染項目。

根據今年的政府工作報告,2016年預計上海單位生産總值能耗下降3%以上,環保投入相當於全市GDP比例已連續幾年保持在3%左右,上海市2016年財政預算收支情況則顯示,僅“節能環保”一項,上海就支出67.2億元,主要用於支持完成1100個淘汰落後産能産業結構調整項目,啟動嘉定、松江、金山等8個重點專項調整區域落後劣勢企業成片淘汰,實施燃煤(重油)鍋爐清潔能源替代,支持推廣新能源汽車;支持燃煤電廠脫硫脫硝設施超量減排,加快國二以下老舊汽車淘汰,等等。2017年,“節能環保”的預算支出,是92.9億元,增長38.2%。更有預備費67.5億元。

但是,要承諾“水晶天”,上海再設防,也禁不住一風吹。

霧霾治理,不是一座城在戰鬥。長三角組成“兄弟連”

霧霾治理,上海不是單打獨鬥。應勇市長特意提及“長三角地區大氣污染聯防聯控”,是“水晶天”承諾實現的前提之一。

幾年前,就有氣候專家將整個中國劃分出四大“霧霾帶”:京津冀、長江三角洲、珠江三角洲和川渝(成都、重慶)——都是中國工業化城鎮化最發達和人口最密集的區域。

曾經清風朗月的江南,幾乎每座城市都經歷過霧霾鎖城。治霾,幾成最大的民生之一。

幾乎與上海同時,浙江也在召開十二屆人大五次會議,省政府工作報告中,治霾佔了較大篇幅。會上公佈的2017年浙江十件民生實事,前三件都關乎生態環境保護與整治;第一件就是“加大治霾力度,全面完成大型燃煤機組超低排放技術改造,全面淘汰改造燃煤小鍋(窯)爐”。此外,還要開展鋼鐵、化工、水泥、玻璃、熱電等行業清潔排放技術改造,加強石化、製鞋、涂裝、印刷等行業揮發性有機化合物治理,加強機動車、船舶污染防治,加強建築物揚塵防控,努力減少重污染天氣。

根據報告,2016年,浙江全省69個縣級以上城市日空氣品質優良天數比例平均為88.4%,PM2.5平均濃度為37微克/立方米,同比降低6微克/立方米。優於上海,這恐怕在很大程度上,要感謝G20的召開,感謝長三角“兄弟連”,包括浙江新省長車俊的家鄉、也是他長期從政的地方——安徽。

“兄弟連”在行動,浙江新省長誓言打破拖累浙江發展的“罈罈罐罐”

G20之後,浙江不敢鬆懈。

“有違必拆、有污必治,堅決打破拖累浙江發展的罈罈罐罐!”1月16日,作政府工作報告的代省長車俊這樣説。有媒體注意到,這已是車俊第二次在公開場合提及打破浙江發展的“罈罈罐罐”,而且首先表現在環境層面,體現在違法建築拆除、污水和霧霾治理三方面。

其實,最愛用“水晶天”的,是南京媒體。

長三角,曾經深受污染搬家之苦,然而也是國內最早實現污染聯防聯治的區域之一。

2013年3月,上海黃浦江“死豬漂浮”事件聳動輿情。這一年,佔了浙江1/5生豬飼養量、同時也成水環境污染大戶的嘉興,果斷啟動“生豬養殖業減量提質轉型升級”,劃定禁限養區,經過兩年努力,生豬存欄量從2012年的273.1萬頭下降到2015的82萬頭。嘉興水質也從一度墊底“逆襲”成優秀。

而由滬蘇浙皖長三角三省一市和國家八部委組成的“長三角區域大氣污染防治協作機制”也于2014年啟動,每年舉辦聯席會議,確定一批重點治理項目,共同探索治理難點,加強區域政策對接和技術協作。去年,這一協作機制保障了杭州G20峰會期間的空氣品質,全世界都看見了和南宋時相差無幾的西湖明月、雷峰塔夕照。

最近的一次聯席會議,是去年12月在杭州召開的,滬蘇浙皖四地領導齊集。用中共中央政治局委員、上海市委書記韓正的話説,良好的生態環境是長三角區域軟實力的體現,也是長三角整體競爭力的體現。三省一市應當在污染聯防聯控上走在前面,應當而且完全可以在共推綠色發展方面有更大作為,為國家作出更多貢獻。

為了長三角的“水晶天”,“兄弟連”必須並肩子上,愛拼才會贏。(人民日報中央廚房·長三角工作室出品)