原標題:黃天華:中國的財政史一定要由中國人研究

圖片説明:在上海財經大學,黃天華教授正在本科生上思政課。

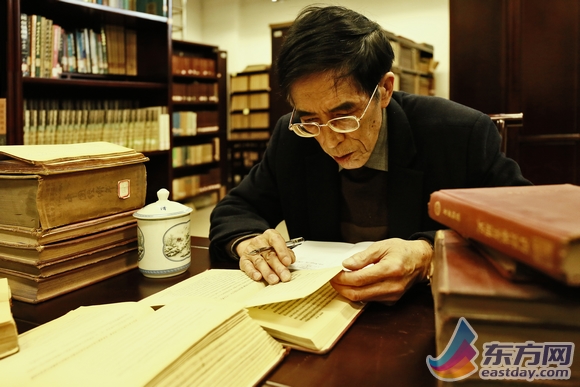

圖片説明:黃天華教授正在圖書館裏做研究。

東方網記者劉曉晶5月16日報道:23年,500萬字,30年,堅守最初的夢想……上海財經大學的黃天華教授做到了。

從一個風華正茂的年輕小夥,到現在兩鬢斑白開始步入老年,因為興趣,源於責任,黃天華耗盡了一生的精力、時間、資金,在書房裏踏踏實實、默默無聞地去完成“中國人的財政史一定要由中國人研究的承諾。”

“哪怕傾家蕩産,這條路我走定了!”

“現在想想,那時的我真是有些不知天高地厚。”回想起自己選擇財政專業的緣由,黃天華竟有些膽戰。

1978年,黃天華進入上海財經大學財政金融係財政專業學習。第一節財政專業課,蘇挺老師説,“有關財政起源問題,前蘇聯從1935年一直爭論到現在(即1979年),財政是怎麼來的這個問題還是沒有結論,同學們如果有興趣可以研究一下。”當時老師的這一句話,引起了他的興趣。

黃天華説,老師的一句提點,引發了他探索學問的濃厚興趣,在大學四年裏,他刻苦學習,努力想要解答這個問題。

“幸運的是,我的大學畢業論文《論原始財政》在國家級刊物上發表。年輕的我覺得,在國家級刊物上發表很受鼓舞。所以我繼續研究,連續發表了《二論原始財政》、《三論原始財政》、《四論原始財政》,後來又刊發了《論中國農業稅起源》、《論中國關稅起源》、《論中國商稅起源》、《論中國鹽稅起源》等文章,梳理了中國財政及制度起源的整個過程,獲得了學術界較高的評價。”黃天華説,當時的研究工作有了一點成績,使得興趣越來越高。

1982年,黃天華考取了中央財經大學財政制度史研究生,師從於對他一生影響很深的馬大英教授。有一天,馬大英對他説:“中國財政制度史的研究,西方發達國家走在我們的前面,並遠遠超過了我們!”

“當時,我聽了頗為震驚,中國財政問題的研究主導權怎麼會執掌在外國人手裏?作為一個中國人,我覺得不管花費多大代價,一定要把中國財政制度演變的歷史研究清楚。”後來,黃天華才逐漸知道,研究中國宋代財政經濟的中心在巴黎、東京;而研究中國前清、後清、北洋、國民政府時期的財政經濟的文獻史料,幾乎絕大部分都存于美國。

“馬老師接著説,‘研究中國財政史,這是一條非常艱難的路,如果你想好了,就一定要走到底。’”黃天華説,自己當時興趣正濃,同時也為“史料往往存于海外”的現狀震驚,所以毫不猶豫的回答:“馬老師,您放心,我哪怕傾家蕩産,頭破血流,這條路我走定了”。

黃天華説,自己也沒想到,為了這一句承諾,自己付出了一生的心血來履行。“如果一開始是因為興趣,後來的幾十年則是因為責任,我實在是無法釋懷,作為一個中國人,我必須為我的祖國做點什麼!”

他正在出版的多卷本《中國財政制度史》著作的扉頁上就醒目的寫著:“謹以此書獻給正在走向繁榮昌盛的祖國。”

圖片説明:在上海財經大學,黃天華教授正在本科生上思政課。

“希望執著堅持的學生們,能夠繼續堅守”

從年輕氣盛之時作出承諾到如今,這一路,黃天華竟走了30年。

1984年,黃天華回到上海財經大學任教,從事財政史研究,探索領域主要就是中國財政制度史和稅收制度史。

“也就在1984年,我為自己做了一個規劃,我想用30年時間,研究包括中國稅收制度史和中國財政制度史,同時融合軍費制度史、官俸制度史、社會保障史、專賣制度史以及宗教與財政關係史。”但令他沒有想到的是,這條路實在太艱辛了。

首先,“這是一個只有支出,沒有收入的研究領域。”黃天華説,改革開放以後,我國經濟飛速的發展,生活的節奏顯著地加快了,應用學科生氣勃勃。而史學研究的不景氣則是一個非常客觀的現象,其招生低迷,上課、講座等,學生稀稀落落。經濟制度史、財政制度史等專業史更是每況愈下。

其次,財政制度史研究的時間週期比較長,十年、二十年都有可能,所以在高校根本不可能作為課題立項,也就是説沒有任何經費可資助,因此,該項研究經費必須自己掏腰包。

再者,財政制度史的研究是一項系統工程,涉及幾十個專業領域,諸如軍費、官俸、皇室財政、文化教育、公共工程、公共事業、郵驛、漕運、宗教、社會保障、社會救濟等等。所需要的史料幾乎要窮盡中國所有的古代典籍,甚至包括民族學、考古學、人類學、哲學等資料。

最後,要完成該項研究,還需要較長的整塊時間,系統的梳理,細緻的分類,嚴密的概括等。但是,為了能夠在高校生存下來,一方面,整體的研究必須持續下去,另一方面,他必須要抽出時間做一些零碎的研究,以完成作為講師、副教授、教授的短期考核目標。在時間、空間、科研以及資金的多重壓力下,黃天華甚至有些絕望的發現,自己當時設定的目標,幾乎不可能完成了。

2005年,黃天華歷時8年總算完成了《中國稅收制度史》的編撰工作,卻在出版時遇到了瓶頸:為了收集史料,他幾乎耗盡了家庭積蓄;而即便出版社給予了不少的優惠,還需要他自己掏出8萬元。

“當時我快要崩潰了,所幸後來華東師範大學出版社王艷老師的相助,這本書終於在2006年底出版。”(該著作不僅被新聞出版總署列入《國家“十一五”重點書籍出版規劃》、國家教委《“十一五”國家級教材規劃》,同時也于2008年獲得上海市第九屆哲學社會科學優秀成果:著作類一等獎。)黃天華説,《中國稅收制度史》算是一個坎,出版以後,他的研究受到了社會各界的關注和認可,“至此,我算是養得活自己了。”

目前,他剛剛完成了長達21年的《中國財政制度史》的研究工作。這本書,幾乎等於他的一切。黃天華説,21年中,我就是每年從大年初一幹到三十晚上,單就這部書的資料費,陸陸續續累計就高達19萬元。“最狼狽的一次,我去北京圖書館、財政部科研所尋找研究資料,為了盡可能少花錢,住在50元一晚的火車站招待所;我的學生見狀,實在不忍,把我送到一個普通招待所,我看到一晚價格200多元的時候,心在滴血,卻無法責怪善良的學生。”

隨著時間的推移,黃天華面臨的困境還有身體的每況愈下:《中國財政制度史》寫到一半的時候,他患上了心臟病,醫院建議做搭橋手術,但要花1年的時間治療與調理。當時,黃天華覺得過於奢侈,沒有聽從醫生的建議。後來,又陸陸續續患上支氣管破裂、腰椎間盤突出等疾病。

“在完成《中國財政制度史》的第二天,我開始咯血了,那是我就知道,我年輕時的計劃,最終是無法全部完成了。”黃天華充滿遺憾地説。

當然,黃天華一生最大的心願就是看到自己的學生青出於藍,而勝於藍,這也是一個師者最質樸的願望。

“我國需要有懂得財政的人才去研究軍費、專賣、官俸等領域,而現在實在是太缺乏這類人才了。”黃天華説,“我只是一個守望者,我已經六十多歲了,沒有精力再去堅持,但是我希望執著堅持的學生們,能夠繼續堅守。”黃天華説,自己目前能做的,就是儘量為想要從事財政制度史研究的學生鋪路,儘量幫助他們堅守下去。

圖片説明:在上海財經大學,黃天華教授正在本科生上思政課。