原標題:幕後 | 新老修復師接力,他們修復了120多部膠片電影

剛結束的上海國際電影節,老電影的數字修復賺足了眼球。在數字修復展映單元,《窗外》《殘菊物語》等老電影拂去了歲月的塵埃,喚起久遠的記憶。

在靜安區寶通路的上海電影技術廠,就有一批膠片電影修復師在與時間賽跑。清潔膠片、修理斑點、數字化掃描、逐幀修復,在他們手中,已有120多部上海電影製片廠拍攝的膠片電影修復完工。

物理修復是細緻的手上功夫

膠片電影的修復分為物理修復與數字修復兩大步驟。

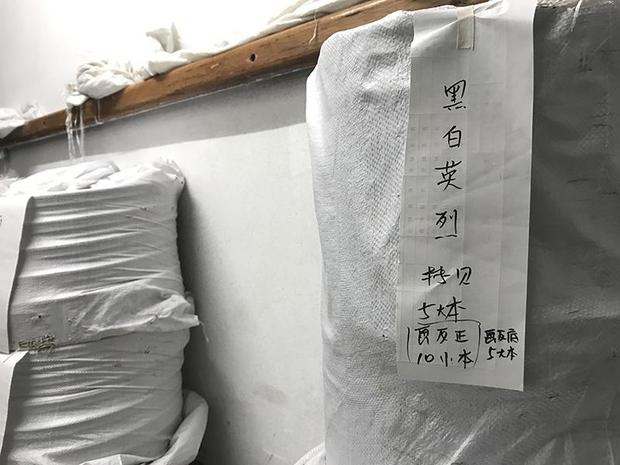

裝滿膠片的蛇皮袋子一摞摞堆疊在走廊兩側,小心地穿行而過,便來到了上技廠的物理修復室。不出所料,滿目所及均是一盒盒疊放著的拷貝,只留下一條供人行走的狹窄走道。

物理修復室裏,入目所及之處都是一疊疊老膠片。

存放已久的老膠片散發著酸味,物理修復師胡玉卻早已習以為常,“蓋子打開,有一種刺鼻的味道。”為此,每個工作臺都安裝了抽油煙機,以去除酸味。上世紀80年代,胡玉進入上技廠工作,親歷了大量印製拷貝的黃金時代。“90年代開始,拷貝量萎縮。到了2012年左右,膠片少了,物理修復上線。”2016年10月,上技廠關閉最後一條膠片生産線,停止運轉的洗印機器在原先燈火通明的車間中沉默至今。膠片時代的工作人員搖身一變,成為留住老電影的修復師。修復是洗印的延伸,胡玉形容,“做物理修復的人,都有25年洗印的基礎。”

老膠片儲存久了,會扭曲、變形、散發酸味,因此每個工作臺都安裝了抽油煙機。

物理修復是細緻的手上功夫。封存在盒子中的老膠片,隨著時間的侵蝕,會逐漸收縮、發黴、破損,影響影片成像。修復時,需要先利用清潔工具手工清除塵埃、去除黴點、修理斑點和斷裂的齒孔,並用標準的牽引片取代壞的牽引片。此外,也常用超聲波潔片機處理一些膠片上的缺陷。

修復室門口,蛇皮袋子裝著一摞摞老膠片,細心地標注上影片的詳細資料。

從學徒到熟悉每個工種的洗印專家,吳雲岳與膠片打了半輩子交道,他第一部沖印的膠片電影是卓別林的《凡爾杜先生》。“衝膠片要恒溫,當時沒空調,我們踩著三輪車買大塊的冰放在車間。”“洗印有幾十個流程,每個工種都要熟悉。”膠片電影的沖洗、剪輯、拷貝,他如數家珍。退休返聘後,吳雲岳將自己對膠片的熱愛傾注到影片鑒定工作中。上技廠的小輩形容,普通觀眾看不出來的問題,比如哪跳幀、哪處“手抽了一下”,他一眼就看出了。“影片資料太珍貴了,我們一定要盡最大的努力,保存藝術家當時留下的影跡。”

一個一個齒孔修復過去,耗費的時間、精力難以計數,但胡玉説,修復工作令人驕傲,“電影記載著歷史和社會變遷,膠片上呈現出老藝術家們對藝術的追求,能留存歷史,我們很自豪。”

“80後”“90後”接力數字修復

物理修復完成後,年過半百的物理修復師便將影片修復的接力棒交到“80後”“90後”的年輕數字修復師手中。數字化掃描、去除臟點臟斑、調色、修復聲音,影片數字修復的目的在於“修舊如舊”,令畫面與幾十年前如出一轍。

數字化掃描、去除臟點臟斑、調色、修復聲音,影片數字修復的目的在於“修舊如舊”。

2007年,“80後”數字修復師胡勍勍來到上海電影技術廠工作。他進過錄音棚,也從事過洗印、電影放映、鑒定等工作,最終因“塊頭”太大,被“趕”出了暗房。2012年,上技廠成立數字修復部門,胡勍勍等年輕一代被委以影片修復的重任。“我參與修復的第一部影片是1988年上映的《一夜歌星》,足足修了三遍。”他回憶道,當時,購買的修復軟體全靠修復師自己摸索,掃描、修復、調色全無經驗,就連修復的標準也無從參照,“修完第一遍,好像焦點沒調好。第二遍,顏色與原版有差異。於是繼續返工,第三遍才終於完成了。”

一本10分鐘的拷貝,約15000幀,數字修復師需要逐幀修復,有時候一個鏡頭要忙上兩三天。“最大的問題是臟點、臟斑,還有閃爍、抖動、扭曲變形等問題。有些只是局部的,有些是整片的波浪線,當所有問題都集中在一個鏡頭時,你面對的簡直就是地獄。”胡勍勍説,“補完之後,大螢幕上看一遍,有問題了,又要重新來一遍,不停地循環,直到修復地很完美。”22歲的修復師沈超説,“修復就像打掃房間一樣,把老電影膠片“打掃”得很乾淨。”

膠片修復就像打掃房間一樣,把老電影打掃得很乾淨。

限于資金,上技廠購買的軟體數量有限,12人的數字修復小組常年輪班倒:6人上早班,6人上晚班。胡勍勍説,數字修復工作很枯燥,因此留不住人,5年前一起進數字修復部門的同事,如今只剩他和另一位在堅守著,“老膠片留住了我。”對他而言,每一次修復都有驚喜,“從50年代的片子到現在,從黑白到彩色,就像看歷史書一樣,你會看到工匠之心,看到電影技術發展的蹤跡。”

目前,上技廠已修復120多部膠片電影,單去年一年修復完成60部,平均每年可精緻修復10至15部影片。問起影片修復的最大困難,所有人的回答都一致——難在原底素材的保存。“修復的素材選擇,最好用原底或翻正,放了幾十遍、幾百遍的拷貝,幾乎沒有一部可以修復。”上技廠廠長陳冠平説,車墩片庫裏,有原底的影片為數不多,而隨著時間的推移,膠片還在不停地老化、扭曲、變形,“現在看來,800多部上影廠的片子裏,我們能修復的可能不足一半。”他的語氣中不無遺憾。“我們通過中國電影資料館等途徑一直在找,之前在車墩找到30多部中間片,品質比原底差一點,但也還可以修復。”吳雲岳説。

膠片電影的數字化修復,最難的是找到影片“原底”。

目前,上技廠的技術已達到4K修復的能力,但限于成本原因,影片修復仍以2K為主。“以後還會有8K等更新的技術,我們必須把這些老東西保存好,堅持做電影文化財富的守護者。”上影集團生産技術部副主任朱覺説。