原標題:證明鳥是由恐龍演化而來的關鍵證據、國家一級重點保護古生物化石無償捐贈上海自然博物館“帶羽恐龍”常駐申城展示滄海桑田

國家一級重點保護古生物化石赫氏近鳥龍。

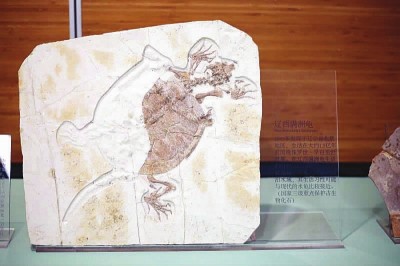

“六件齊全”的遼西滿洲龜化石。均本報記者葉辰亮攝

赫氏近鳥龍、三燕麗蟾、遼西滿洲龜等11件古生物化石標本,8月15日由遼寧朝陽濟讚堂古生物化石博物館無償捐贈給上海自然博物館。其中,赫氏近鳥龍、三燕麗蟾為國家一級重點保護古生物化石,遼西滿洲龜則填補了上海自然博物館這一化石的空缺。

化石來自中國白堊紀“龐貝城”

昨天受贈的化石均來自遼寧省西部的朝陽市。約在1.3億至1.2億年前的白堊紀早期,遼西朝陽地區生物繁盛,被稱為“熱河生物群”。當時正值燕山運動時期,火山多次大面積噴發,“熱河生物群”經受多次“龐貝城”式的災難,卻也為後人留下一方古生物群寶庫———經受“突然打擊”的生物,通常被完好地埋藏在火山碎屑岩地層中,並成為化石。遼西地區也因此成為我國最重要的化石出産地之一。

“突如其來的死亡,讓他們完美地保存著活著的形態。”朝陽濟讚堂古生物化石博物館館長李海君指著遼西滿洲龜化石説。火山岩化石上,能清晰辨認出一隻“六件齊全”的烏龜。所謂“六件齊全”,是指烏龜的頭、四肢、尾巴都伸出龜殼,仿佛還能看到它生前在水中悠然自得的樣子。由於烏龜天性謹慎,一有風吹草動就會縮進殼中,所以擁有完整的頭、四肢和尾部的化石是極不尋常的。

上海自然博物館自然史研究中心副研究員周保春博士告訴記者,白堊紀早期,遼西一帶淡水湖泊星羅棋佈,上千攝氏度火山岩漿流到這裡,時速可能只有幾十公里,溫度也可能下降到兩三百攝氏度,陸地上的生物被打落到湖泊中,由於窒息或中毒死亡沉入湖底,在大量火山灰掩埋下形成了與世隔絕的化石寶庫。

證明古生物演化史上關鍵問題

人們通常用“花鳥魚蟲”指代豐富多彩的生物世界。據周保春介紹,“熱河生物群”保存著我國花和鳥的開端。在這裡,人們發現了最早的被子植物和最早的鳥類,同時證明了鳥是由恐龍演化而來的。

此次捐贈的化石中,國家一級重點保護古生物化石赫氏近鳥龍,就是證明鳥是由恐龍演化而來的關鍵證據。從赫氏近鳥龍化石上,參觀者可以看到,恐龍前、後肢和尾部都分佈著奇特的飛羽,證明那時恐龍中的一支已經長出羽毛,這是目前已知最早的有羽毛獸腳亞目恐龍。

“遼西地區發現的華麗羽王龍為帶羽恐龍家族又添一員。”周保春説。這種體長8米、體重數噸的“巨無霸”身上,居然披著一層原始結構的羽毛,專家推斷這種演化或許與當時環境變化有關。

三燕麗蟾是迄今世界上已知骨骼保存最為完整和精美的早期蛙類化石之一,它生存在距今至少1.2億年前,與狼鰭魚、孔子鳥、中華龍鳥等生活在同一時代,是迄今我國發現的最古老的無尾兩棲類(蛙類)動物。這表明,早在恐龍時代,無尾兩棲類就已經在我國演化了。

世博會牽起兩地恐龍緣

朝陽濟讚堂古生物化石博物館的化石走進上海,最早還要追溯到2010年的上海世博會。那時遼寧館中展出的恐龍化石引起了觀眾們的極大關注,也讓李海君看到了上海人對恐龍的喜愛。

不久前,上海科技館主辦的“如何復活一隻恐龍展”,在56天展期內吸引了超過35萬觀眾參觀和體驗,這讓李海君決心拿出館內珍藏的化石,讓更多人了解中國的恐龍文化與歷史。上海科技館方面表示,藏品徵集工作一直在繼續,一座博物館要有豐富的館藏,才能實現其研究、展示和教育功能。