原標題:上博建成國內首家博物館數字化管理平臺,人工智能“解構”董其昌

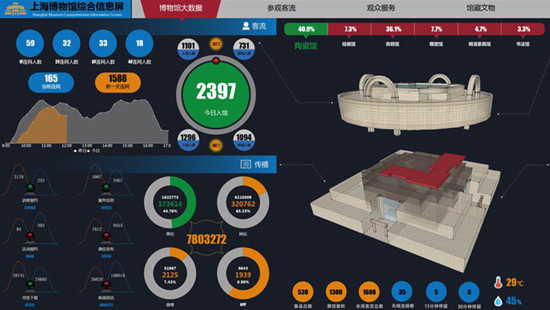

由上海博物館建設的博物館數字化管理平臺通過驗收,5月3日開始投入運用。該項目由上海博物館主持開發、萬達信息承建,它是為上海博物館的管理從“經驗驅動”到“數據驅動”作出初步嘗試和框架結構的建構,也是未來“智慧上博”建設的一個重要組成部分。這樣全面基於數據的數字化管理平臺屬國內首創。

把數字化運用到博物館核心業務中

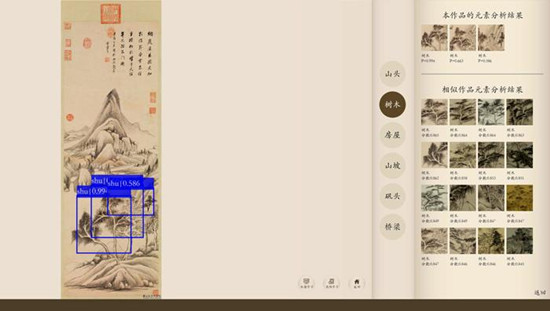

董其昌數字人文項目之機器學習介面

上海博物館數據中心是以數字化為技術手段,博物館學為理論依據開發的數據分析和管理系統。它以博物館管理為核心,以流程管理為主線,按人、館、物對數據進行分類管理。項目所採集的數據內容包括了上海博物館的藏品、觀眾客流、新媒體傳播、展區觀眾的行為、文創産品銷售等數據,涵蓋了博物館收藏、研究、傳播三大功能的基本面,融合了博物館業務工作的主要流程,對博物館的主要業務數據進行了科學挖掘和精準分析,並以可視化的形式予以形象科學的表達。上海博物館信息中心主任劉健介紹,目前,博物館數字化大都集中在週邊,比如服務性APP、數字導覽、藏品索引等,怎麼把數字化運用到博物館核心業務中來,是上博數字化工程中始終在思考的問題。探索在管理、研究、展示上實現數字化,也為博物館數字化瓶頸的突破探索出新的途徑。

本次項目中的“董其昌數字人文”專題子項是國內博物館在數字人文研究領域進行的一次開拓性實驗。該項目以明代著名書畫家董其昌為本體展開數字化研究和展現,依託本館豐富的藏品資源和雄厚的研究基礎,初步打通了藏品基本數據和研究數據之間的壁壘,以數字化技術輔助傳統的器物研究。項目依靠數據關聯和量化分析,以可見的形式展現與董其昌相關的時、地、人、事,並嘗試引入最新的機器學習技術,以人工智能方式分析中國古代繪畫的元素及特徵,構成素材數據抓取和聚類的自動化模式,這也是目前中國書畫研究中首創的新手段。

為觀眾提供更高品質服務

上海博物館數字中心藏品數據介面

有了這樣的數字化平臺,能否給公眾帶來實惠?劉健介紹,項目以技術手段實現了博物館業務的多個維度的關聯分析、精準服務和評估;及時準確、全面綜合地反映了博物館的實時運行狀況,為未來博物館實施精細化管理做了一個良好的示範。比如青銅館的平均停留時間是7分6秒,這説明很多觀眾只是匆匆瀏覽。為了把觀眾留得更久,可以針對此做綜合分析,看是展覽內容不夠、還是環境需要提升。陶瓷館旁邊開了臨展,發現客流量明顯大於青銅館,這些數據也為如何對觀眾提供高品質服務提供改進方向。

萬達信息股份有限公司文化事業部總經理童茵介紹,平臺結構中運用了智慧城市的技術,讓數據良性循環,形成了上博自有特點的數據模型。比如在“董其昌數字人文”項目中,可以高清瀏覽書畫細節,了解人物圖譜、足跡圖譜等基於強大的關聯關係的數據模型,它不只是輔助研究,還可以針對青少年實現具有啟髮式、探索式的展示教育功能。通過人工智能機器學習畫面中的結構元素,比如山頭、房屋、樹枝等,可以幫助研究人員更好的分析研究董其昌的作品特徵,技術成熟時,也可運用到書畫鑒定領域。讓人工智能學會董其昌的技法,未來甚至可以做《至愛梵古》那樣的董其昌電影。此外,研究人員還製作了用VR表現董其昌《秋興八景》的數字産品,有望運用在今年的上海博物館董其昌大展中。

在新的時代,以文化保存與傳播為己任的博物館在時代的變革中也面臨著自我更新和發展的挑戰。上海博物館館長楊志剛表示,“上博數字化管理平臺的搭建也是為上海博物館東館建設所做的先期試驗,將為未來多點辦公一體化數字管理打下相應的基礎,推動國內博物館信息化建設,探索讓文物‘活起來’新路徑。”